Une sélection de ressources en évaluation (guides, manuels, fiches, évaluations,…) par secteur ou thématique d’intervention : changement social, citoyenneté, coopération décentralisée, culture, développement économique et social, innovation, médiation sociale, microfinance, petite enfance, politique d’influence, solidarité internationale. Ou domaine transversal : droits humains, genre, renforcement des capacités.

Changement social

- Guide méthodologique pour accompagner des processus de changement « complexe » : analyser, planifier, suivre et évaluer, F3E, COTA – Bruno de Reviers, Hédia Hadjaj-Castro, Avril 2014

Le guide s’articule autour de l’idée que le changement social est un processus complexe, non linéaire, subjectif et rarement prévisible. Il est donc irréaliste de vouloir l’attribuer à une seule intervention. L’évaluation doit servir l’apprentissage des acteurs et le renforcement de leurs capacités, notamment leur « empowerment », plutôt que la simple mesure de performance pour les financeurs. Le guide popularise et adapte pour un public francophone des méthodes comme la « théorie du changement », la « cartographie des incidences » ou le « changement le plus significatif ». Un émancipation assumée du cadre logique et de la gestion axée sur les résultats. Mais encore, l’organisation qui met en œuvre le projet doit être en capacité d’une analyse critique et être prête à changer.

Citoyenneté

- Orienter l’impact – évaluation d’impact du programme Néo-Citoyens, EVAL, octobre 2014

- Évaluation du Programme de sensibilisation à la citoyenneté, Citoyenneté et Immigration Canada, Division de l’évaluation, octobre 2013

Ce rapport évalue le Programme de sensibilisation à la citoyenneté de 2007 à 2012. Son but est d’enrichir le sens de la citoyenneté pour tous les Canadiens via des outils comme le guide d’étude Découvrir le Canada et les cérémonies de citoyenneté. En démontrant que les « méga-cérémonies » sont moins efficaces pour transmettre la valeur de la citoyenneté que les cérémonies plus petites et interactives, elle a légitimé un débat sur la qualité de l’expérience citoyenne, et non seulement la quantité de dossiers traités.

Le rapport suggère une évolution de la philosophie gouvernementale. La structure de gouvernance éclatée et sans leader clair , combinée aux réductions de ressources, indique que la promotion active de la citoyenneté n’est plus une priorité stratégique, mais une fonction héritée et sous-financée. En soulignant le décalage entre les objectifs affichés (promotion, intégration) et la réalité opérationnelle (traitement, efficience, intégrité), il interroge indirectement la motivation politique réelle derrière le programme.

Un recommandation liée à l’évaluation de la politique publique est de dépasser les simples extrants (nombre de guides distribués) pour mesurer des résultats sociaux plus complexes (valeur accordée à la citoyenneté).

Coopération décentralisée

- Le M&E expliqué, Corina Dhaene, Bert Janssens, Série Nord-Sud pour les administrations locales, VVSG, 2013

Ce guide expose les concepts fondamentaux du monitoring et de l’évaluation (M&E) dans le contexte de la coopération décentralisée (coopération internationale municipale en Belgique). Le guide souligne que le succès d’un projet n’est pas uniquement le fruit de ses activités internes, mais aussi de conditions externes et de dynamiques non prévisibles et rompt avec une vision purement « technocratique » où une intervention technique (A) entraîne mécaniquement un résultat (B). L’ouvrage suggère une critique des pratiques de M&E existantes, souvent perçues comme de simples mécanismes de « contrôle » ou de « sanction » imposés par les donateurs, plutôt que comme des outils d’apprentissage et d’amélioration. La reconnaissance des limites du cadre logique et l’introduction de méthodes alternatives comme l’Outcome Mapping et le Most Significant Change permet aux acteurs de choisir des outils plus adaptés à la complexité des processus de changement social.

➡ Une idée clé : exploiter les outils et dispositifs de suivi évaluation déjà en place au sein des administrations partenaires en y apportant des ajustements c

Développement socio-économique

- EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development , Evaluation guide, 2013

Ce guide est une ressource complète pour l’évaluation des politiques de développement socio-économique, en particulier celles relevant de la politique de cohésion de l’UE. L’ouvrage insiste sur la nécessité de développer des capacités d’évaluation à tous les niveaux (individuel, organisationnel, inter-organisationnel, sociétal), ce qui constitue une approche plus holistique que la simple commande d’études externes. L’insistance sur la flexibilité, l’adaptation aux besoins locaux et la participation suggère que les approches d’évaluation antérieures, plus rigides et descendantes, ont rencontré leurs limites. Le guide préconise l’utilisation de modèles logiques et étude d’évaluabilité afin de s’assurer que les questions peuvent être répondues avec les données et ressources disponibles. Le budget de la politique de cohésion était de 350 milliards d’euros pour 430 programmes. Les coûts d’évaluation peuvent atteindre jusqu’à 10% du budget de programme d’innovation, tandis que pour les programmes routiniers, ils sont généralement inférieurs à 1%. L’accent sur l’efficience, l’analyse coût-bénéfice , la « valeur pour l’argent » (Value for Money) révèle une influence des théories économiques qui valorisent la rationalité dans l’allocation des ressources.

➡ Idée clé : l’utilité de l’évaluation réside dans sa capacité à être un levier d’action, nécessitant un compromis méthodologique pour garantir son utilisation au bon moment dans les cycles de décision politique.

« Il est préférable de livrer une évaluation incomplète ou imparfaite à temps que d’atteindre une amélioration de 10 % de la qualité de l’évaluation et de manquer la fenêtre d’opportunité, lorsque les décideurs et les gestionnaires de programme peuvent utiliser les résultats de l’évaluation »

- Evaluer les programmes sociaux-économiques, principales techniques et outils d’évaluation, collection MEANS, Commission européenne, Eric Monnier, Jacques Toulemonde, 1999

Cet ouvrage d’anthologie fournit un guide complet d’outils d’évaluation pour les programmes socio-économiques et véhicule un changement dans l’approche de la Commission européenne en matière d’évaluation des fonds structurels. Tout en reconnaissant les obligations réglementaires de 1988, il y a une reconnaissance implicite que la simple conformité est insuffisante pour une utilisation efficace des fonds communautaires. En fournissant une collection structurée de techniques et d’outils d’évaluation, l’ouvrage facilite une approche plus standardisée et professionnelle de l’évaluation dans les différents États membres et régions. L’objectif est de permettre aux responsables de l’évaluation de développer leurs pratiques de manière autonome et aux commanditaires de mieux maîtriser la démarche , conduisant in fine à l’intégration des résultats de l’évaluation dans les processus décisionnels. Bien sûr, déjà et encore, l’évaluation doit être intégrée tout au long du cycle des interventions : dès leur conception pendant leur mise en œuvre et à leur terme. Les auteurs préconisent de ne pas survaloriser les outils d’évaluation et d’assimiler une évaluation entière au nom d’un seul outil emblématique (par exemple, « évaluation coût-avantages »). Un outil ne remplit généralement qu’une seule fonction, et privilégier une fonction en négligeant les autres affaiblit la qualité globale du travail.

Une idée clé : la robustesse d’une méthode d’évaluation n’est que partiellement liée à la qualité des outils employés ; c’est plutôt le fait que toutes les fonctions sont traitées avec un niveau de technicité homogène qui importe. Il est inutile d’employer un outil sophistiqué si les données sont collectées de manière contestable.

Innovation

- Comment évaluer des projets innovants encore en construction ? Produire de la connaissance à partir de questions de terrain et accéder à la réalité des jeunes, sous la direction d’Aude Kerivel (laboratoire VIPS) et de Samuel James (INJEP), 2021

- Comment évaluer l’innovation ? Chronique d’un amateur de sciences, Presses des Mines, Bruno Latour, 2006

Microfinance

- Évaluer et mesurer l’impact de la microfinance : sortir de la « double impasse », DOLIGEZ François, BÉDÉCARRATS Florent, BOUQUET Emmanuelle, LAPENU Cécile, WAMPFLER Betty, Revue Tiers Monde nº 213, avril 2013

L’article s’articule autour de la notion de « double impasse » : ni les approches purement quantitatives (expérimentales) ni les approches purement qualitatives ne parviennent à rendre compte de manière satisfaisante de l’impact de la microfinance. Il retrace l’historique des controverses méthodologiques et critique la prétention des essais randomisés à être un « gold standard ». L’article propose de dépasser la simple juxtaposition des approches pour construire un véritable « continuum de recherche » où le qualitatif et le quantitatif se nourrissent mutuellement. L’idée forte est de faire de l’évaluation un processus de délibération, résumé par la formule « convenir et mesurer ». Le texte s’attaque de front à l’hégémonie de l’approche expérimentale (« randomiste ») avec une rupture également politique qui dénonce les évaluations « indépendantes » qui renforcent le pouvoir des financeurs au détriment des partenaires locaux et plaide pour une réappropriation de l’évaluation par les acteurs de terrain.

➡ une idée clé : la rigueur méthodologique d’une évaluation peut devenir un instrument de pouvoir qui dépossède les acteurs de terrain de leur propre projet.

Petite enfance

- Guide pour soutenir la mise en place d’une démarche évaluative, À l’intention des regroupements locaux de partenaires en petite enfance, Avenir d’enfants, Mars 2017

Ce guide est un outil pratique et méthodologique destiné à accompagner les acteurs de terrain, notamment les regroupements de partenaires en petite enfance, dans la mise en place d’une démarche d’évaluation. Le guide propose une démarche structurée en neuf étapes, de la planification à l’utilisation des constats. Avenir d’enfants, le commanditaire du guide, suggère qu’un soutien financier correspondant à 7% des sommes octroyées pour la mise en œuvre du plan d’action peut être alloué à la démarche évaluative. En filigrane : les acteurs de terrain sont les plus à même de juger de la pertinence et de l’efficacité de leurs propres actions, à condition d’être outillés pour le faire.

➡ Idée clé : l’utilisation des résultats d’une évaluation dépend moins de la qualité technique du rapport final que de la qualité du processus participatif qui a mené à sa production.

Renforcement des capacités

- Piloter le changement – comment suivre et évaluer les appuis au renforcement des capacités ? AFD, Luxdev, BOM, 2022

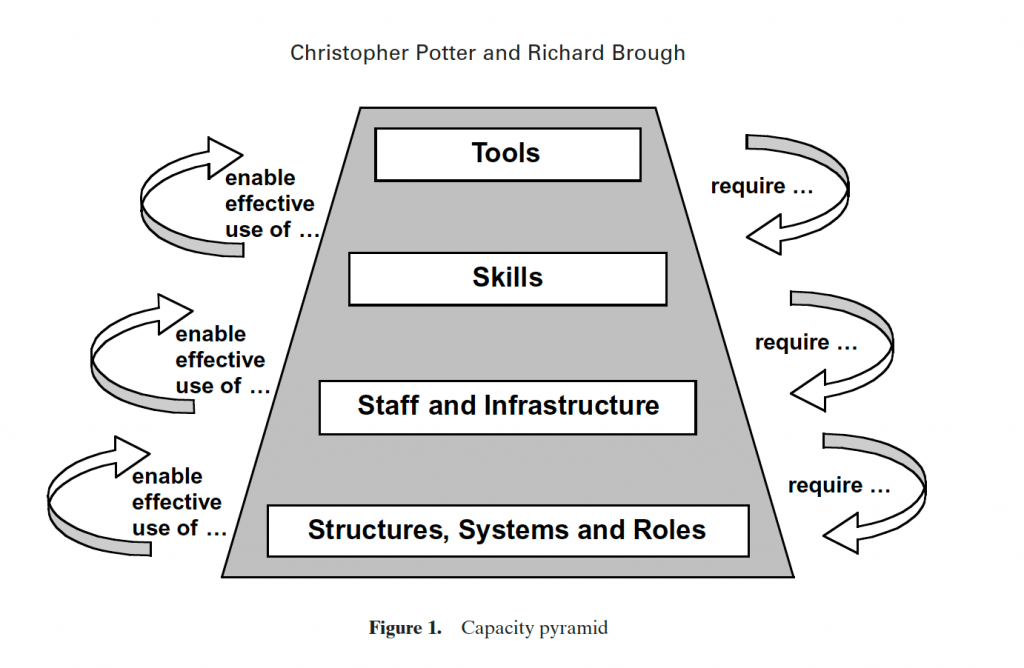

- Systemic Capacity Building : A Hierarchy of Needs. Health Policy and Planning, 19:336-345, Potter C. and Brough R., 2004

L’idée centrale est que le renforcement des capacités est un processus systémique et non une simple action isolée comme la formation. Il existe une hiérarchie des besoins : les outils et les compétences ne peuvent être efficaces que si le personnel, les infrastructures, et surtout les structures organisationnelles, les systèmes (flux d’information, de décision) et les rôles (autorité, responsabilité) sont fonctionnels. Le document soutient que les échecs dans le développement proviennent souvent d’une incapacité à diagnostiquer et à traiter les problèmes à la base de cette hiérarchie.

L’article propose une modélisation de ce concept complexe en une « pyramide » hiérarchique et visuelle. Ce modèle fonctionne comme un outil de diagnostic (« prisme ») qui force les acteurs du développement à analyser les problèmes de manière structurée. Plutôt que de dire vaguement « il y a un manque de capacités », le modèle oblige à se demander : manque-t-il de capacité de performance, personnelle, de supervision, de système ? Cette granularité permet de concevoir des interventions beaucoup plus ciblées. Egalement de passer d’une vision du renforcement des capacités comme un « coût » ou une « activité » (acheter des formations, des bâtiments) à une vision où il est le cœur même du processus de développement et le principal indicateur de performance.

Le texte suggère que beaucoup d’échecs ne sont pas accidentels, mais le résultat prévisible d’un refus délibéré de s’attaquer aux vrais problèmes.

L’évaluation doit chercher à savoir si l’intervention a amélioré les systèmes. Par exemple, les processus de prise de décision sont-ils plus rapides et efficaces ? La coordination entre les services s’est-elle améliorée ?

➡ Une idée clé : Il est infiniment plus facile, rapide et politiquement moins risqué d’organiser des formations que de réformer un système de gestion du personnel, de décentraliser un pouvoir budgétaire ou de lutter contre la corruption. Cependant la formation est vaine si le mode de gouvernance ne considère pas simultanément l’ensemble des conditions nécessaires permettant de mettre en pratique les apprentissages.

Solidarité internationale

- Education au développement

Education au développement et à la solidarité internationale : comment auto-évaluer ses actions ? F3E – EDUCASSOL-CIEDEL, Gilbert Graugnard, Ana-Maria Oliveira, 2009

Ce guide méthodologique propose une démarche d’auto-évaluation destinée aux acteurs de terrain de l’éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD-SI). La finalité principale de cette auto-évaluation est l’apprentissage et l’amélioration continue des pratiques. Il est essentiel de se concentrer sur des objectifs d’évaluation réalistes : la réalisation des actions et leurs effets immédiats, plutôt que de chercher à mesurer l’impact à long terme qui demande des moyens disproportionnés. Le guide légitime une évaluation « par et pour » les acteurs de terrain, avec leurs propres moyens.

➡ Une idée clé : la « segmentation » de l’évaluation (empruntée à Thierry De Smedt). Au lieu de tenter d’évaluer une action d’EAD-SI dans sa globalité, ce qui est complexe, cette approche propose de la découper en « segments » analysables séparément, de décomposer une complexité paralysante en une série de questions gérables.

- Eau et assainissement

Concevoir et mettre en œuvre le SUIVI – ÉVALUATION des projets eau et assainissement – Guide méthodologique, Denis Désille, pS-Eau Vincent Dussaux, pS-Eau Bruno de Reviers, F3E, 2011

Ce guide méthodologique est un outil de vulgarisation destiné aux collectivités et ONG investis dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Ce n’est pas un manuel académique pour experts, mais un guide de « vulgarisation » écrit par et pour des praticiens. Il combine des principes (gouvernance, efficacité de l’aide) avec des conseils très terre-à-terre Beaucoup de projets sont lancés avec de bonnes intentions mais des objectifs flous, rédigés à la hâte pour répondre à un appel à projets, sans véritable appropriation par les partenaires locaux. Le SE peut aider à renforcer et revenir sur un montage hasardeux. Ce processus de mesure devient lui-même une sous-intervention qui renforce la gouvernance. Le suivi de base ne sert souvent qu’à contrôler, tandis qu’un suivi-évaluation étendu aux effets permet de piloter le changement.

➡ Idée clé : le dispositif de suivi-évaluation peut être en soi un objectif du projet. Il n’est pas qu’un outil de mesure externe, il est une « modalité d’apprentissage et de renforcement de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales du Sud » (mais aussi du Nord, de l’Est et de Ouest, soyons fou)

- Microprojets

Comment suivre et évaluer un microprojet de solidarité internationale, Agence des microprojets, Marine Lalique, Octobre 2017

Ce document est une aide méthodologique destinée aux petites associations pour leur permettre de s’approprier le suivi et l’évaluation, souvent perçus comme une contrainte imposée par les financeurs. De par sa pédagogie et adaptation, conçu par et pour des acteurs associatifs, il rend accessible des concepts de suivi évaluation à un public non-spécialistes. Le guide expose une critique constructive des travers de l’aide à petite échelle et sous-entend que sans une méthode rigoureuse, les associations, même bien intentionnées, risquent de tomber dans une forme de paternalisme, en imposant leurs propres solutions sans écouter les besoins réels. Le guide s’inscrit dans la lignée du « développement par la base » (grassroots development), valorisant les initiatives locales. Il est « largement préférable de privilégier le suivi de quelques activités en concertation avec tous les acteurs plutôt que de vouloir être au courant de tout ».

Politique d’influence

- A guide to policy engagement and influence, Harry Jones, Simon Hearn, Ajoy Datta, Louise Shaxson, Caroline Cassidy, John Young, ODI, 2014

La fabrique des politiques publiques est un processus complexe, non linéaire et souvent imprévisible. L’objectif n’est pas seulement de produire des rapports, mais de provoquer des changements de comportement chez les acteurs clés. ROMA rompt avec les approches de gestion de projet linéaires (type cadre logique) et privilégie le « Suivi et Apprentissage » (Monitoring and Learning) à l’approche traditionnelle de « Suivi et Évaluation » (M&E) .Le guide est présenté comme une « boîte à outils » et synthèse entre la méthode de la « Cartographie des incidences » et l’expérience de terrain de l’équipe RAPID de l’ODI dans le domaine de l’influence politique.

Le guide critique implicitement les approches traditionnelles de l’aide au développement, notamment celles des bailleurs de fonds, qui exigent des résultats prévisibles et des plans rigides dans des contextes pourtant complexes et mouvants. Il sous-entend que la pression pour la « rentabilité » (value for money) et une redevabilité stricte peut étouffer l’apprentissage et l’adaptation nécessaires à un impact réel. L’ouvrage suggère que l’influence véritable s’exerce autant, si ce n’est plus, par les réseaux informels et la construction de relations que par les processus formels.

Urbanisme

Plateforme culturelle et un projet de coopération européen visant à améliorer la qualité de vie dans les villes. L’objectif principal était d’explorer les aspects du partage (de l’espace, de la gouvernance, des ressources) et du design urbain pour créer de nouvelles manières de vivre en ville et répondre aux défis urbains contemporains. Le projet a examiné comment le partage des informations, des connaissances, de la gouvernance, de l’espace et des infrastructures peut être un nouvel impératif pour l’architecture et la culture urbaine. Le projet a par exemple contribuer à améliorer la base de données publique en ligne sur l’architecture moderne slovaque : register-architektury.sk

Voir également : approches critique de l’aide au développement

Ressources en évaluation par secteur :

- Agroécologie et développement agricole

- Climat

- Culture

- Genre et discrimination

- Empowerment

- Santé

- Société civile

- Transition des territoires

- Urgence

- Utilité sociale

Date de première publication : 2018

Dernière actualisation : 2025