« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C’est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir, et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. »

Paulo Coelho

« …il est aussi important et vital de demeurer attentif tout au long du périple que d’atteindre sa destination. »

Michael Quinn Patton

La cartographie des incidences, développée par les services sociaux américains puis adaptée au développement par le CRDI dans les années 2000 se distingue à plusieurs titres.

Tout d’abord, son approche est modeste. Contrairement au cadre logique, elle n’est pas fondée sur un système de relations de cause à effet mais reconnaît que des évènements multiples et non linéaires mènent au changement. Elle vise à prendre en compte le rôle et la contribution essentielle des autres acteurs.

Aussi, la cartographie des incidences se concentre sur les changements de comportements des personnes et des organisations visées par l’action. Le développement est ainsi compris comme un ensemble de petits changements contribuant à leur échelle à l’atteinte d’un objectif partagé. « Incidence » est alors préféré à « impact » et fait référence aux modifications des comportements, des relations et des activités ou encore des actes des personnes, groupes ou organisations avec lesquels les responsables du programme ont des contacts directs.

Enfin, en rupture avec le cadre logique et son arbre à problèmes, la cartographie des incidences démarre par une réflexion sur la vision : quelle serait la situation idéale ? Comment pourrait-on y parvenir ? Le champ des possibles est ainsi démultiplié et ne s’arrête pas uniquement à la circonscription d’une situation négative. Concrètement, la prise de parole est facilitée, chacun se projetant avec plus de facilité dans une situation idéale.

Cartographie des incidences – évaluation du programme néo-citoyens

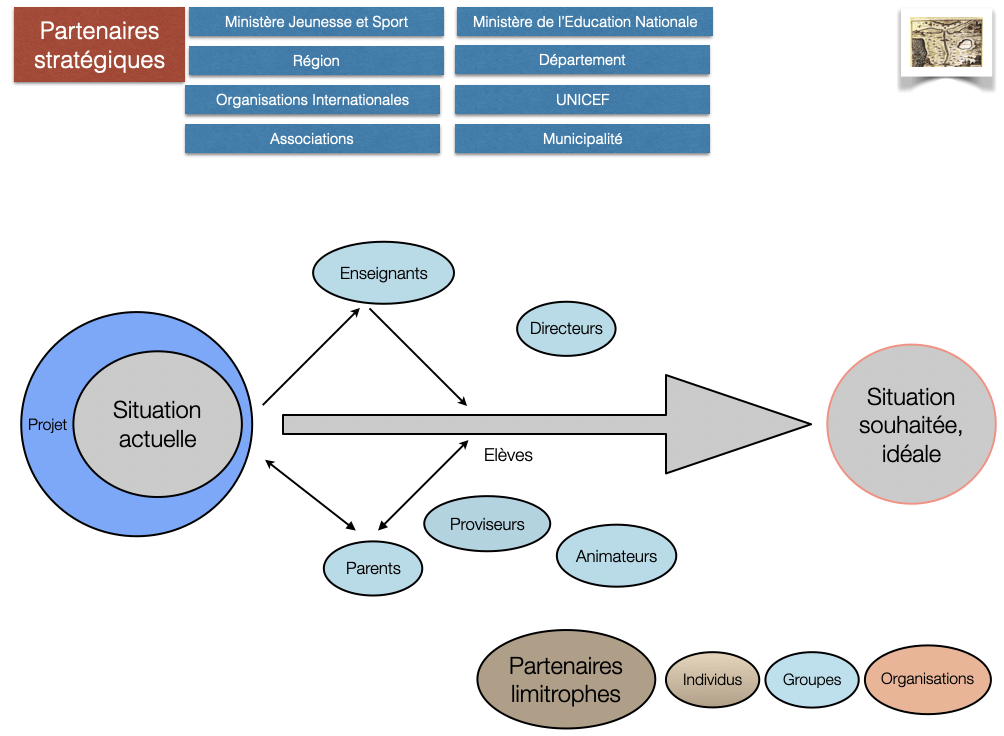

Identification des partenaires limitrophes : exemple de mise en application sur le programme Néo-Citoyens, Orienter l’impact – évaluation d’impact du programme Néo-Citoyens, EVAL, octobre 2014

Les partenaires limitrophes (personnes, groupes ou organisations en contact direct avec le programme) sont les seuls à contrôler le changement ; les programmes de développement, simples agents externes, ne servent qu’à faciliter le processus en donnant accès à de nouvelles ressources, idées et/ou débouchés pendant la durée du projet.

« Le désir de se voir attribuer le mérite nuit à la création du savoir ». La cartographie des incidences permet de se détacher de l’obsession des résultats. Nous prenons acte du rôle essentiel et de la contribution des autres acteurs.

Les différentes étapes :

- Etape 1 : définition de la vision

- Etape 2 : définition de la mission

- Etape 3 : identification des partenaires limitrophes

- Etape 4 : identification des incidences visées

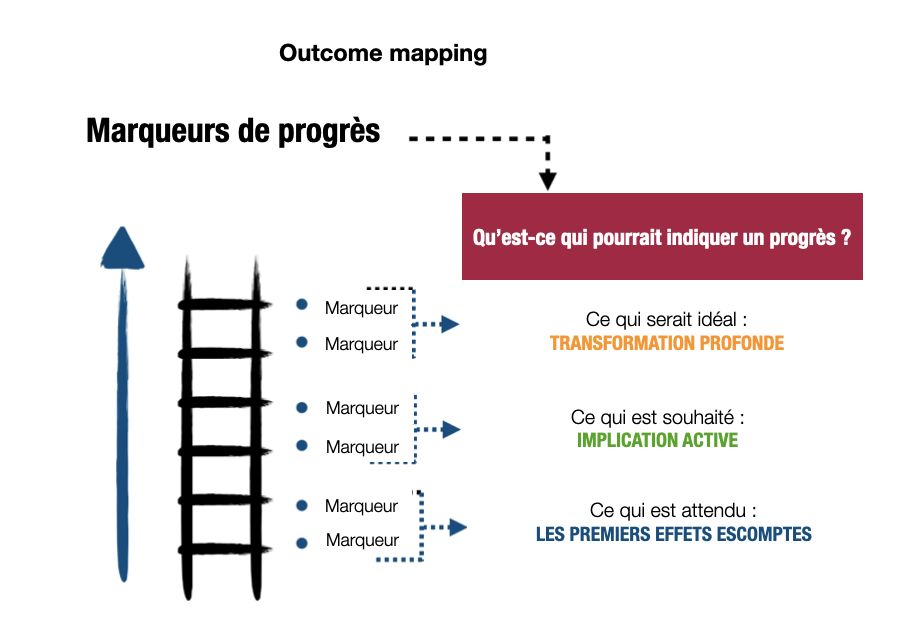

- Etape 5 : identification des marqueurs de progrès

- Etape 6 : préparation d’une stratégie pour chacune des incidences visées

Les 3 stades de la cartographie des incidences

Pour aller plus loin

- Méthode de cartographie des incidences, fiche 5, COTA ASBL, Hédia Hadjaj-Castro, Marc Totté, Laurence Defrise, 2007

- La cartographie des incidences : intégrer l’apprentissage et la réflexion dans les programmes de développement, Sarah Earl, Fred Carden et Terry Smutylo, Centre de recherches pour le développement international 2002

- Cartographie des incidences – présentation générale – film pédagogique réalisé par Eric Mounier et produit par le F3E

Exemples de mise en pratique

- Using Outcome Mapping to Mobilize Critical Stakeholders for a Gender Responsive Rift Valley Fever and Newcastle Disease Vaccine Value Chain in Rwanda, Front. Glob. Womens Health, 19, 2022

- Learning-based Management at International IDEA, 2020

Sujets connexes

Retour sur la conception d’un système de suivi et évaluation

Etape 3 : sélection des méthodes de Suivi Evaluation

- Capitalisation d’expérience

- Enquêtes CAP

- Etude monographique

- Evaluations d’impact

- Gestion Axée sur les Résultats

- Photovoice

- Recherche action

Date de première diffusion : 2014

Dernière actualisation : 2023