Aux origines de la recherche action

Le père fondateur de cette discipline est le psychologue d’origine allemande, Kurt Lewin.

Kurt Lewin débute ses recherches pendant la 1ère guerre mondiale avec pour inspiration le fait que « la perception de l’environnement dépend fortement des motivations, des attentes et des caractéristiques de l’individu ».

Il poursuivra sa carrière aux Etats-Unis, avec notamment des expérimentations en milieu scolaire. Par exemple, Lewin divisera les enfants en 3 groupes chargés de réaliser des avions en papier. Dans un groupe le climat sera directif, c’est à dire que les enfants recevront des ordres et des instructions strictes. Dans un deuxième groupe le climat sera participatif, c’est à dire que l’adulte répondra aux sollicitations spontanées des enfants. Et dans le troisième groupe, un climat de laisser-faire où les enfants devront se débrouiller seuls. L’objet de l’étude est d’analyser les différents résultats atteints par chaque groupe en fonction des climats générés.

Kurt Lewin tout au long de sa carrière va promouvoir des valeurs de tolérance, de liberté et orientera ses recherches notamment sur la démocratie.

La recherche comme moyen d’action

Divers courants précédèrent Kurt Lewin qui déjà conféraient une valeur à une théorie en fonction de son efficacité pratique : il n’est possible de découvrir des choses nouvelles qu’à travers l’expérimentation.

Ce courant connu sous le nom de recherche action (action research) va se fragmenter postérieurement à Kurt Lewin en différentes écoles de pensée. Deux constantes subsistes néanmoins :

- Transformer la réalité

- Produire des connaissances sur ces transformations

Parfois intitulée « recherche-intervention » ou « recherche-expérimentation », la recherche action est un prolongement particulier de la recherche traditionnelle en sciences sociales.

La recherche se convertit un moyen d’action.

Avec une certaine résonance ou directement en lien avec le courant d’éducation populaire, la recherche action vise une émancipation ou autonomisation des publics avec lesquelles elle interagit.

La recherche action poursuit ainsi une meilleure compréhension du problème mais essaie aussi de contribuer à la résolution du problème social étudié.

Il s’agit d’une part de transformer la réalité mais également de produire des connaissances concernant ces transformations.

Agir sur le réel autant qu’on l’observe

Le postulat de base est que la présence du chercheur modifie forcément son terrain.

L’humain et le social, en tant qu’objets d’étude, présentent des caractéristiques spécifiques qui appellent la mise en place d’une méthodologie différente de celle qui a cours dans les « sciences dures ».

Quelques exemples concrets de recherche action :

➡ « favoriser les compétences sociales à l’école : un exemple de recherche-action en zone d’éducation prioritaire », menée par des psychologues en Alsace auprès d’écoliers de maternelle « agressifs et perturbateurs » en 2006.

➡ « La recherche-action face au risque climatique en montagne », Questions de communication, Mikaël Chambru et Jean-Philippe De Oliveira, 2022

➡ Caractériser les trajectoires de jeunes de quartiers populaires : une analyse par les récits de soi, Jeanne Demoulin, Leïla Frouillou et Collectif Pop-Part, 2022

➡ Actions Paysagères Entre Recherches Et Projets. Sept Années De Tâtonnements Et Questionnements, Chambelland, Benjamin, Juin 2023

➡ AirGeo : l’air, la terre et des écorces : un carnet pour documenter un projet arts-sciences-société en train de se faire, témoigner que respirer, et habiter, impliquent des savoir-faire divers, articulés et situés, montrer que faire sciences c’est faire société, et c’est faire monde, CNRS, UCAD, IRD, mairie de Sébikotane et Ker Thiossane

Ce courant et cette volonté d’émancipation vont parfois de pair avec un certain engagement, un certain militantisme ou activisme. Ce sera ainsi un point de vigilance par rapport à cette méthode : limiter l’usage de ressorts scientifiques pour défendre sa propre vision.

Trouver des relais et nouer des partenariats avec des équipes de recherche

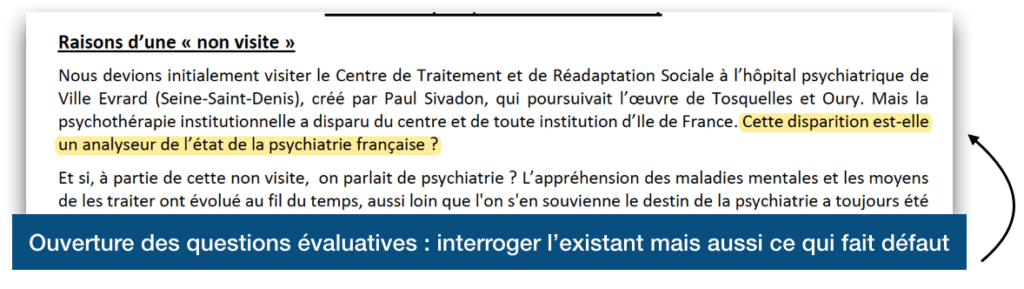

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un projet, programme ou politique publique, l’intérêt d’incorporer de la recherche action est ainsi de pouvoir décloisonner, ouvrir le spectre des questions évaluatives et se donner des moyens accrus pour y répondre. Ou encore, plus simplement, comme cela a déjà été évoqué avec l’étude monographique, vérifier systématiquement si les terrains d’intervention sont susceptibles d’intéresser des équipes de recherche et favoriser de potentiels partenariats.

L’intérêt est de pouvoir aborder des questions que vous n’avez pas le temps, pas les moyens ou pas les compétences en interne de pouvoir traiter. Dans l’exemple ci-dessus, la question évaluative n’émerge pas d’une visite de terrain. Elle développe au contraire des hypothèses à partir d’une non visite : comprendre un état de fait, analyse d’une certaine réalité.

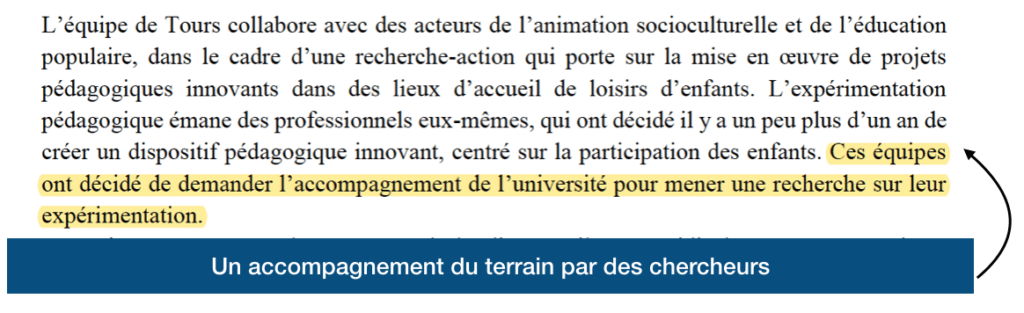

Dans ce deuxième exemple, ce sont des équipes de terrain qui ouvrent leurs portes et qui sollicitent un laboratoire de recherche pour les appuyer dans l’expérimentation.

La recherche action : en bref

La recherche-action est une méthode qui vise à la fois à transformer la réalité et à produire des connaissances sur ces transformations, en intervenant délibérément sur la réalité étudiée et en impliquant les acteurs de terrain dans la résolution de problèmes concrets et complexes.

Pour aller plus loin :

Sites :

Ouvrages :

- Les recherches-actions collaboratives, Une révolution de la connaissance, sous la direction de Les chercheurs ignorants, presse de l’EHESP, 2015

- En quête d’une intelligence de l’agir, : Tome 1 : Praticiens en recherche-action, P.M. Mesnier, C. Vandernotte, éditions l’Harmattan, 2012

- La recherche action, Jean-Paul Resweber, collection Que sais-je?, psychologie et psychanalyse, 1995

Né en 1941, Jean-Paul Resweber est professeur émérite de philosophie à l’Université de Lorraine où il a enseigné de 1991 à 2009, après avoir été professeur de philosophie aux universités de Strasbourg, puis de Brest. Il a fondé le département de philosophie de l’Université de Metz et il est le co-fondateur de la revue Le Portique.

- La recherche-action – Une autre manière de chercher, se former, transformer, Pierre-Marie Mesnier, Philippe Missotte, 2003

Cet ouvrage présente une réflexion sur l’état actuel des recherches-actions ou de formes apparentées. Un de ses objectifs est aussi d’ouvrir le débat sur leurs principes, leurs résultats, leurs fondements. Ce livre s’organise en quatre parties. Il s’ouvre par une série d’exposés situant la recherche-action dans ses dimensions épistémologique, historique et langagière, avec Jacques Ardoino, Guy Berger, Michel Bataille, Roland Colin, René Barbier, Lorenza Mondada.

Articles :

- Modélisation du processus de la recherche participative, Lise Renaud, 2020

- Réflexions sur l’évaluation en santé communautaire, Jean-Paul Parent, 2004

- Conduire un projet de recherche, une perspective qualitative, Florence Allard-Poesi & Véronique Perret in Y. Giordano (Dir.), 2003

- La Recherche-Action, Mode et méthode spécifique de la recherche en sciences humaines, sa pertinence dans le domaine de la formation et de l’éducation, Note d’éclaircissement, JF BERTHON, IUFM Nord-Pas-de Calais / Direction de la Recherche et du Développement, 2000

Méthodes et outils

- Etude monographique

- Recherche action

- Changement le Plus Significatif

- Méthode accélérée de recherche participative

- Photovoice

- Etape 3 : sélection des méthodes

- Sommaire : concevoir et mettre en place un système de suivi et évaluation

Date de première diffusion : 2010

Dernière actualisation : 2025

Sébastien Galéa