La capitalisation répond à un besoin premier de digérer l’expérience. Pratique intemporelle et spontanée, il s’agit de faire mieux la prochaine fois. D’apprendre de ses erreurs, individuelles ou en équipe, de tirer des leçons du passé, un enseignement de ce qui a été vécu.

Dans un second temps, il s’agira d’analyser ce savoir afin d’en extraire une substance utile et utilisable au-delà du périmètre et des acteurs du projet.

Finalement, de pétrir et de remodeler cette connaissance dans un format accessible au plus grand nombre.

Pierre de Zutter, « théoricien » de la capitalisation d’expérience, résume ainsi le processus : « transformer le savoir en connaissance partageable ».

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une procédure figée, mais d’un état d’esprit permanent. De tâtonnements, d’étapes ou de petits pas à accompagner, idéalement avec l’appui d’un chef d’orchestre : le ou la chargé.e de capitalisation ou plus largement chargé.e d’apprentissage.

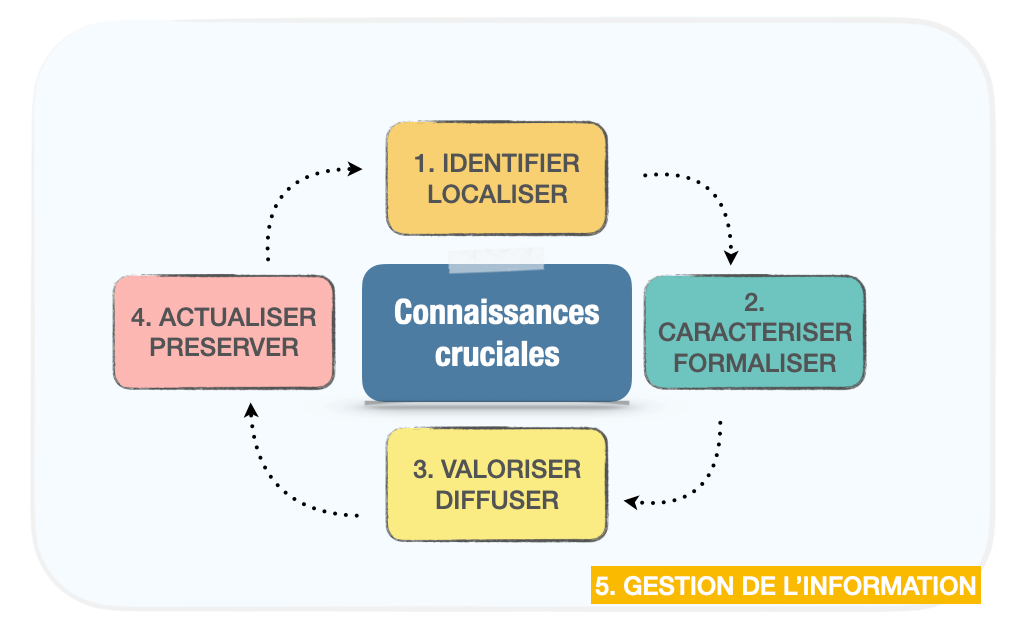

L’objet de la démarche, notamment identifier et « prioriser la récupération de ce qui est susceptible de se perdre », ou encore « savoir distinguer dans l’expérience le capital qui se renouvelle et celui qui s’accumule » est transversal et doit être interrogé tout au long de la capitalisation. Il s’agit d’un processus vivant, réactif, créatif, adaptable et modulable en fonction de l’implication et de l’appropriation des acteurs. Tout comme chaque processus de génération de savoir, il doit être circulaire. Demeurent néanmoins 3 étapes structurantes :

1. La collecte de données

Des témoignages écrits, oraux ou vidéos.

Que collecter ? Des faits, des ressentis, des souvenirs, des impressions. Avec toute la dimension subjective que cela représente. Il s’agit de collecter des expériences, donc pas uniquement et forcément des informations factuelles mais au contraire chaque acteur pourra faire valoir son vécu, sa propre perception.

Qui interroger ? Bien sûr des acteurs en lien direct avec le projet mais aussi indirects, des participants étant sortis du programme ou n’ayant pas eu la possibilité d’intégrer l’action. Et entre les deux, ceux s’étant éloignés progressivement des activités, du projet, de la structure hôte.

L’interviewer n’est pas là pour effectuer une recherche thématique, par exemple sur les résultats du programme, mais recueillir un auteur, une vision, subjective certes, mais personnelle.

Combien d’entretiens seront nécessaires ? Pour un travail en profondeur, certainement plusieurs : afin d’expliquer la démarche, obtenir la confiance du répondant, débloquer et lancer le témoignage puis sortir de l’anecdotique afin de visualiser l’apprentissage.

2. Transcription et analyse des données

Dans de nombreux programmes, la connaissance tacite (non formalisée, transmise par socialisation, observation, culture d’entreprise) est forte. L’enjeu est de la détecter puis formaliser à travers des écrits, normes et références. Transformer cette connaissance tacite en connaissance explicite.

Cette étape implique également de nombreux choix :

Sous quelle forme transcrire les données ? De la forme brute du langage parlé à une forme plus littéraire.

Ce langage parlé est-il compréhensible au-delà du cercle restreint du projet ? Trop jargonneux ou technique ?

Jusqu’à quel point s’approprier les témoignages sans déposséder les auteurs ?

Comment faire la part entre ce qui n’intéresse que le projet et d’autres modalités plus génériques, susceptibles d’être transposables dans des contextes multiples ?

3. Diffusion du savoir

A cette étape, des connaissances ont dû émergées. Maintenant, comment les partager ?

Sous quelles formes ?

- Manuels, guides

- Livrets, cahiers, notes, bulletins

- Guidelines, modes d’emploi

- Newsletters, blogs

- Vidéos, photos

- Schémas, dessins, illustrations

- Cartographies

- Schémas, figures

- Conférences, forums,

- …

Comment les organiser, les reconnaitre, les classifier ?

- Fiches pratiques

- Collections

- Recueils

- Séries

- Notes thématiques

- …

Le processus de capitalisation disposera de son propre Système de Suivi et Evaluation afin de suivre et évaluer les effets de la capitalisation.

Extraits de Pierre de Zutter, Des histoires, des savoirs, des hommes : l’expérience est un capital, Fondation pour le Progrès de l’Homme, 1994

La capitalisation est l’œuvre des exclus et elle est d’abord pour eux, aussi bien ceux de cultures très différentes (les paysans, les indiens…) que ceux d’une culture déjà proche mais qui n’entrent pas dans le cercle des élus et sont traités en simples pions (les gens de terrain, cadres et techniciens). Elle cherche à les libérer et à les affirmer. Elle aspire à les relier entre eux et à favoriser leurs collaborations, leurs constructions communes.

Capitaliser l’expérience est souvent une sorte de thérapie pour reprendre des moments conflictuels et traumatisants qui créèrent des blocages à partir desquels on cessa d’apprendre, d’évoluer, de s’améliorer, de s’auto-former.

A l’heure où les échecs sont devenus si évidents que les recherches de pistes se multiplient partout, chacun prétend réinventer le fil à couper le beurre et ignore les faits et pensées de ses prédécesseurs. La gestion de la mémoire du développement est une urgence aussi bien locale qu’internationale afin d’apprendre enfin de l’expérience.

Selon Michel Gründstein1, deux voies sont envisageables et complémentaires au moment d’entreprendre un travail de capitalisation :

- la voie opportuniste : se rapprocher de la personne ou du groupe qui a vécu l expérience afin de la mettre à jour, la modeler et diffuser

- la voie stratégique : intégrer la capitalisation dans le cycle de projet, produire en amont un cahier des charges de la politique de capitalisation

Bien sûr, dans le cadre de la mise en place d’un Système de Suivi Evaluation, la voie stratégique est considérée par défaut. Néanmoins, lorsque l’expérience n’a pas été exploitée, il ne sera jamais trop tard pour un travail d’excavation de l’expérience et se rapprocher des acteurs disposant de savoirs en lien avec l’intervention.

En bref : la capitalisation d’expérience

La capitalisation d’expérience est un processus continu et itératif qui vise à transformer l’expérience en savoir partageable et réutilisable. Elle repose sur l’idée simple qu’il est essentiel d’apprendre de ses erreurs et de ses réussites pour s’améliorer.

Le processus se déroule en 3 étapes classiques : i. collecte et analyse des données, ii. transcription et mise en forme iii. partage et diffusion de la capitalisation.

La capitalisation permet une interrogation en continu sur les pratiques mais aussi les valeurs que portent une organisation. Pour se faire, la capitalisation tout comme l’évaluation, nécessite un environnement propice.

Ressources externes

Manuels de capitalisation

- Capitalisation des expériences : apprendre ensemble et améliorer nos actions, synthèse dirigée par MP Héritier, O. Chaouki et N. Saric et réalisée par L. Uchôa-Lefebvre, Les essentiels du F3E, Novembre 2022.

- Capitaliser son expérience, un atout pour les organisations, Anne Carton (CapRural), Blandine Le Bourgeois, Ana Maria Oliveira (CIEDEL), septembre 2017

- Kit de formation des formateurs à la capitalisation d’expérience, Odile Balizet, Marthe-Valère Feuvrier, Audrey Noury, Les collections du F3E, mai 2016

- Document de capitalisation sur la capitalisation d’expériences, l’expérience du Réseau Pratiques, Anne Carpentier, août 2014

- La capitalisation des expériences – Un voyage au cœur de l’apprentissage, Marthe-Valère Feuvrier, Odile Balizet, Audrey Noury, Les collections du F3E, 2014

- Introduction à la capitalisation d’expérience, G.Graugnard, V.Quiblier, F3E, CIEDEL, Groupe initiative, 2006

- Capitalisation d’expériences… Expérience de capitalisations. Comment passer de la volonté à l’action ? Philippe Villeval (HI), Philippe Lavigne Delville (Gret), Traverse N°15, 2004

- Analyser et valoriser un capital d’expérience, Repères pour une méthode de capitalisation, dossier coordonné par Annik Ollitrault-Bernard, Sylvie Robert et Pierre de Zutter, 2001

Exemples de capitalisation :

- Résultats de capitalisation du projet EDUT – Formation professionnelle et Emploi – en RD Congo, ENABEL, 2023

- Capitalisation de projets de développement de mini-réseaux électriques en Afrique portés par des ONG, GRET, 2022

- Manuel pour la capitalisation de l’expérience, programme Art Gold du PNUD Maroc, 2013

- Capitalisation des initiatives sur les bonnes pratiques agricoles au Burkina Faso, 2008

Sujets connexes

Pour aller plus loin

Date de première diffusion : 2017

Dernière actualisation : 2024

Sébastien Galéa

- La capitalisation des connaissances de l’entreprise, système de production de connaissances » – CONGRES MCX « L’entreprise apprenante et les sciences de la complexité » AIX-en-PROVENCE, – GRUNDSTEIN M., Mai 1995 ↩︎