Les holons

Le concept de holon a été introduit par Arthur Koestler dans son ouvrage « The Ghost in the Machine » en 1967.

Tout système est composé de holons : des éléments en constante tension, en recherche d’équilibre entre leur individualité et le collectif auquel ils appartiennent et participent. Sans lequel le système plus vaste qui le contient dysfonctionne. Cela s’applique à la famille, à l’entreprise, à la cité,… Un holon est à la fois un tout et la partie d’un tout.

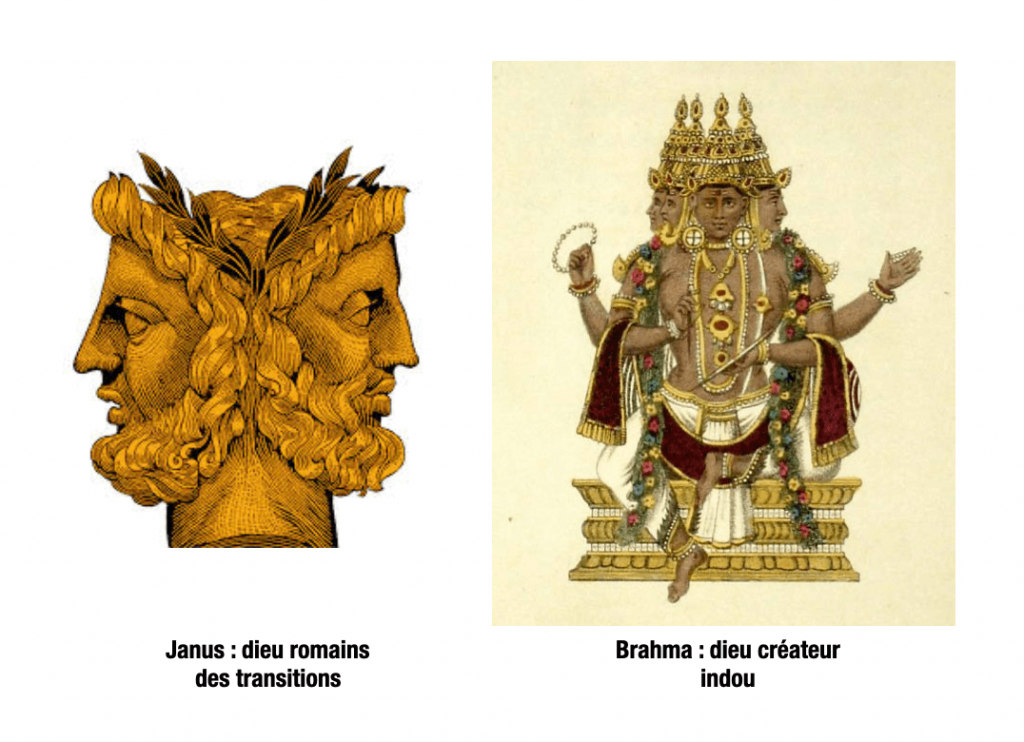

Koestler définit les holons comme des entités à tête de Janus, le dieu romain au deux visages, pour illustrer la tendance à faire partie d’un tout (l’intégration) et la tendance à être indépendant (l’affirmation de soi). Au regard de la multiplicité des systèmes auxquels nous appartenons, nous évoquerons alors Brahma, dieu de la mythologie indoue aux multiples visages.

Puisque la recherche d’équilibre se réalise à de multiples niveaux au sein d’un même groupe (par exemple simultanément en tant que père et en tant que fils, en tant que subordonné et supérieur hiérarchique, etc.) mais également par l’appartenance à de multiples groupes sociaux avec des injonctions en tension. Des groupes par ailleurs fragmentés qui ne communiquent pas et n’ont pas vocation à communiquer entre eux. Par exemple votre club de sport et votre centre d’imposition. Des groupes dont il est aisé de s’extraire et de s’émanciper et d’autres non. Par exemple votre club de sport et votre centre d’imposition.

Chaque système s’autorégule jusqu’à un certain point jusqu’à nécessiter un appui externe (par exemple un psychologue dans une famille dysfonctionnelle) ou une modification du système en cours (un employé démissionne ou se fait licencier). L’enjeu étant de trouver le système le plus élevé de gouvernance (typiquement le plus représenté aujourd’hui au niveau étatique mais aussi à l’échelle d’organisation multilatérale) qui permette coordonner les systèmes pour obtenir le niveau le plus élevé d’équilibre ou à l’inverse se déclencher de manière immédiate et coordonné dès qu’un déséquilibre est patent.

C’est pourquoi, en paramétrant l’évaluation des politiques publiques sur des mesures de performances uniquement, les individualités ne sont plus considérées, le besoin de faire partie d’un ensemble enveloppant relégué.

Et comme le dévoilait Koestler : « Quand le besoin d’appartenance et de transcendance ne trouve pas d’issue adéquate, l’individu frustré risque de perdre tout esprit critique et de se livrer à une foi aveugle, à une dévotion fanatique envers une cause quelconque, sans chercher à la juger. »

Trouver un juste équilibre : entre la contribution à un collectif et sa propre singularité

De holon à holacracy

Après cette introduction « philsophique », apprécions le lien établi par l’entrepreneur américain Brian Robertson1 avec les holons pour proposer l’« holacratie » comme un modèle de management décentralisé, théorisé dans son ouvrage « Holacracy : the new management system for a rapidly changing world » en 2015.

Holacracy est une marque déposée, qui repose cependant sur une « constitution » en open source. Nous nous contenterons ici d’extraire quelques traits saillants et principes clés de ce fonctionnement.

- une structure en cercles : les équipes s’organisent en cercles autonomes, chacune avec ses propres responsabilités et objectifs

- les cercles sont interconnectés afin d’assurer une collaboration entre les différentes parties de l’organisation

- des rôles sont affectés, par exemple leader de cercle ou facilitateur

- les responsabilités et les prises de décision sont partagées

- les rôles sont tournants, modulables et dynamiques

- des badges qui illustrent chaque compétence maitrisée et des rémunérations qui s’accordent au nombre de badges

- chacun a des tâches opérationnelles, les postes à dimension managériale uniquement disparaissent

- des potentialités de double casquettes, travailler sur des sujets transversaux avec différents niveaux d’implication

- une gestion des tensions ouverte, transparente et organisée (par tension est entendu tout dysfonctionnement potentiel)

- l’abus d’autorité, l’autoritarisme potentiel des « petits chefs » a vocation a être gommé

- les collaborateurs gagent en autonomie

- les prises de risque sont partagées

La constitution a évolué au fil des années afin d’apporter une approche plus modulaire, afin de permettre à chaque structure de démarrer de manière progressive en fonction de son socle de départ. Véritables « règles du jeu »de société, comme toutes règles du jeu complexes, celles-ci nécessitent un temps d’appropriation, de compréhension, d’analyse des retours et des stratégies avant de savoir si ces nouvelles règles sont effectivement préférables aux antérieures.

Si l’approche a été développée en entreprise, son approche participative semble appropriée également pour toute structure d’intérêt général : collectivités, associations. Le débat autour du nom (holacracy, holacracie, holacraty ou holocracy) illustre néanmoins comment un concept est susceptible de voler de ses propres ailes, de s’extraire du contrôle de ses instigateurs, passer en revue les success story mais aussi les résultats mitigés, les nécessaires apprentissages, les bifurcations et comprendre pourquoi certaines entreprises ont fait marche arrière.

Parmi les limites évoquées :

- le changement de paradigme entraine un tel effort en interne que se perd, le temps d’effectuer cette mue, le focus usager (vous avez sans doute déjà été témoin, en tant que client, de ce cette situation où les équipes sont tellement absorbées par une problématique interne que vous en devenez invisible ?)

- certains employés ne sont pas à la recherche de responsabilités, et si cette prise de responsabilité s’effectue à reculons ou sans un minimum de compétences ou d’accompagnement, les effets peuvent être dévastateurs

Par ailleurs, nous pouvons imaginer que le concept basé sur la responsabilité et la transparence, une fois plongé dans la vraie vie à fait de multiples apprentissages (complexification des litiges ou des ruptures conventionnelles, fonction en décalage avec le contrat de travail initial, lien entre rôle et rémunération à adapter, pertes de repère,…), lesquelles ont été retranscrits petit à petit dans la constitution au risque de devenir une véritable usine à gaz, à l’encontre de l’objectif initial d’organisation agile.

Exemple : « Le Représentant de Cercle élu devient un Membre de Cercle de tout Cercle contenant ce Cercle, avec l’autorité pour y représenter son Cercle comme un Leader de Cercle. » (constitution holocracy 5.0)

Quel intérêt pour les organisations publiques ?

Il existe une disparité de mode d’organisation et des institutions au fonctionnement pyramidal classique offrent parfois de degrés d’autonomie, de dialogue, de participation aux décisions stratégiques, de montée en compétences non négligeables. Une approche modulaire et expérimentale de l’holacratie semble ainsi intéressante.

La mise à disposition d’espaces pour verbaliser des dysfonctionnements, qui pourrait paraitre le b.a.-ba de la gouvernance est loin d’être un acquis et les sorties de piste, au lieu de rejoindre une mémoire institutionnelle à vocation d’apprentissage, sont simplement cachées sous le tapis.

Ces espaces permettent une rupture avec tout type de management toxique (pressions, menaces, contrôle permanent,…) qui se relève plus facilement exposé.

Retrouver des espaces, en dehors des indicateurs de performance, permet de ré-insuffler du qualitatif dans les échanges ; de la même manière, favoriser l’accès à des réunions stratégiques contribue à retrouver du sens dans sa fonction.

Par ailleurs ces cercles permettent de rendre accessibles les modalités de prise de décision et de retracer, décision par décision les discussions préalables, les critères et les données sur lesquelles se sont fondées ces arbitrages.

Ces espaces assurent le lien nécessaire entre les fonctions des départements ressources humaines et évaluation (lorsqu’il existe !) ; contribuant ains à façonner le système de suivi et évaluation , à mettre à jour des écarts potentiels en terme de valeurs ou encore à réorienter, au fil des évolutions contextuelles, le mandat institutionnel.

Pour aller plus loin

- L’holacratie : une nouvelle gouvernance tournée vers la gestion des risques, Damien Richard,Zouhair Benbrahim,, Didier Chabane, Céline Perea, Pages 131 à 139, Questions de management n°28, 2020

- Non, pas le guitariste de Motorhead, il s’agit ici d’un homonyme ! ↩︎