Ci-dessous une sélection de ressources en évaluation des actions de santé :

- des ouvrages, manuels, guides, articles, boite à outils, dossiers

- des évaluations de projets, programmes, interventions

- des thématiques diverses : santé publique, santé communautaire, promotion de la santé et prévention, innovation en santé, VIH

EVALUATION : « un moyen systématique de tirer les leçons de l’expérience et de s’en servir pour améliorer les activités en cours et promouvoir une planification plus efficace par un choix judicieux entre les actions ultérieures possibles. Cela implique une analyse critique de différents aspects de l’élaboration et de l’exécution d’un programme et des activités qui le composent, de sa pertinence, de sa formulation, de son efficience, de son efficacité, de son coût et de son acceptation par toutes les parties intéressées ».

Organisation mondiale de la santé Evaluation des problèmes de santé, principes directeurs, Genève, 1980

Modélisation

Modèle de catégorisation des résultats, Quint-essenz, 2006

Ouvrages

- Evaluation des interventions de santé mondiale, Valéry Ridde, Christian Dagenais, IRD édition, octobre 2019

Articles

- L’évaluation et la recherche sur les interventions en santé publique, revue d’épidémiologie et de la santé publique, volume 71, avril 2023

L’article propose un cadre méthodologique structuré autour de neuf questions clés. Un format qui vise à améliorer la synthèse et la communication des connaissances issues de l’évaluation pour éclairer la prise de décision en santé publique. Les auteurs partent du constat implicite d’une difficulté récurrente : le décalage entre, d’une part, la complexité des méthodes et des résultats issus de la recherche évaluative et, d’autre part, les besoins concrets des décideurs (politiques, gestionnaires) qui requièrent des informations claires, synthétiques et directement utiles pour juger de l’opportunité et de la pertinence d’une intervention dans un contexte spécifique et à un moment donné. Une analyse multidimensionnelle de l’utilité des interventions est préconisée, allant au-delà de la récurrente efficacité pour inclure les effets négatifs, les coûts, la faisabilité, la soutenabilité et les coûts d’opportunité, tout en rendant explicites les forces et les faiblesses des preuves disponibles.

- La complexité : concept et enjeux pour les interventions de santé publique, Victoria Pagani et al., Santé Publique 2017/1 (Vol. 29), p. 31-39.

L’article explore la notion de complexité et son importance croissante dans l’évaluation des interventions en santé publique depuis les années 2000. Si le terme « interventions complexes » est fréquemment utilisé, il manque souvent d’une définition claire, entraînant des ambiguïtés.

Les auteurs soulignent les limites des méthodes traditionnelles comme l’essai contrôlé randomisé (ECR) face à des interventions multidimensionnelles, dépendantes du contexte et non standardisables. La complexité peut découler de la nature de l’intervention elle-même ou de son interaction avec le système environnant.

L’article plaide pour des approches méthodologiques alternatives ou adaptées, s’inspirant des sciences humaines et sociales et de l’approche systémique. Il recommande l’utilisation de méthodes mixtes et l’évaluation des processus pour comprendre non seulement si une intervention fonctionne, mais aussi comment et pourquoi elle fonctionne, en tenant compte des mécanismes d’action et des facteurs contextuels. L’objectif est de fournir des données utiles aux décideurs pour la transférabilité et l’adaptation des interventions.

Guide/manuel

- L’évaluation en 7 étapes – Guide pratique pour l’évaluation des actions santé et social, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2019

Le guide propose une démarche structurée en 7 étapes pour l’évaluation des actions dans les domaines de la santé et du social. La démarche explicite l’évaluation de processus, afin de comprendre comment et pourquoi une action fonctionne ou non, au-delà de l’évaluation des résultats.

Ce guide mérite d’être intégrer dans les cursus d’étude supérieure en santé publique, sciences sociales et gestion de projets. A l’inverse des évaluations basées sur les critères du CAD, le guide expose une démarche où les critères sont fixées en fonction des questions évaluatives.

- Guide méthodologique de l’évaluation des projets art.51 LFSS 2018 Accompagnement pour la mise en œuvre de l’évaluation de projets dans le cadre de l’innovation en santé, l’Assurance Maladie, DRESS

En matière d’innovation, l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2018 crée un cadre légal pour expérimenter des organisations et financements dérogatoires afin de décloisonner le système de santé et répondre à des besoins non couverts par le droit commun. Il vise l’émergence d’innovations organisationnelles « par le bas », issues d’acteurs de terrain et reconnaît comme levier essentiel la nécessité de faire évoluer les modes de financement.

Ce guide méthodologique, co-développé par la Cnam et la DREES, s’adresse principalement aux porteurs de projets d’innovation en santé dans le cadre de cet article 51. Il vise à accompagner ces professionnels de santé dans le processus d’évaluation de leurs expérimentations, qui est obligatoire et systématique avant d’envisager toute généralisation. Le guide sert aussi d’appui aux accompagnateurs (ARS, Assurance Maladie) et fournit un support de référence aux évaluateurs externes.

Voir également :

– Article 51 : expérimenter pour innover mais aussi innover dans la façon d’expérimenter, Par Natacha Lemaire, Dominique Polton et Ayden Tajahmady, Les tribunes de la santé, 2020

– Article 51 LFSS 2018 : Bilan Approfondi et Perspectives d’une Politique d’Innovation en Santé, avril 2025, 1ère coproduction Gemini + EvAl.fr

- Évaluation des politiques publiques en santé-sécurité au travail (SST), AUVA, DGUV, INRS, IRSST, IWH, NIOSH, 2017

Ce document, fruit d’une collaboration entre six instituts majeurs de SST (AUVA, DGUV, INRS, IRSST, IWH, NIOSH) sous l’égide de l’AISS, vise à partager les bonnes pratiques en matière d’évaluation de l’impact des politiques publiques en santé et sécurité au travail. Le document détaille une méthodologie commune en plusieurs étapes (définition du périmètre, sociogramme, modèle logique, recueil de données probantes, questions évaluatives, rapport) tout en soulignant l’importance de l’adapter au contexte spécifique de chaque institut.

- Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d’autoévaluation construit par et pour des associations, INPES, 2009

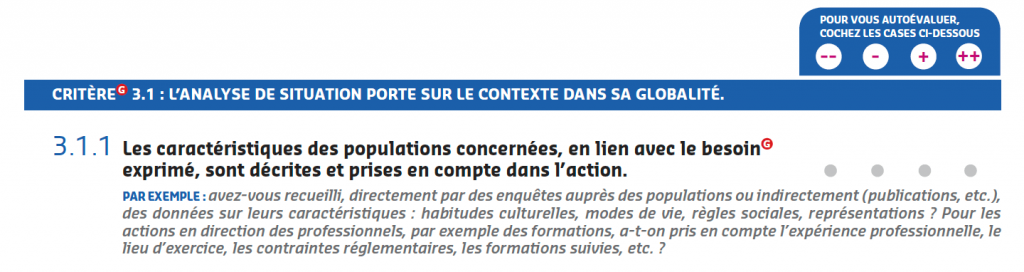

Ce guide créé par l’INPES avec et pour les associations, est conçu comme un outil interne afin d’améliorer la qualité des actions en promotion de la santé. Adapté à la culture associative, il propose une démarche qualité participative et volontaire, basée sur l’autoévaluation et un cycle d’amélioration continue (Planifier, Réaliser, Analyser, Ajuster). L’autoévaluation s’articule autour de cinq thématiques : i. la dynamique associative, ii. l’adéquation avec les principes de promotion de la santé (approche globale, réduction des inégalités, participation), iii. l’analyse de situation, iv. la planification (objectifs, méthodes, ressources, évaluation), et v. l’animation/gestion de l’action.

Il traduit des concepts clés de la promotion de la santé (déterminants, réduction des inégalités, participation, empowerment) en critères concrets et potentiellement évaluables. L’idée d’un « continuum d’actions » est exposée, plus à destination des décideurs, inscrire l’action dans la durée : penser la pérennité et reproductibilité.

- L’évaluation en 9 étapes – document pratique pour l’évaluation des actions santé et social, Espace Régional de Santé publique Rhône Alpes, 2008

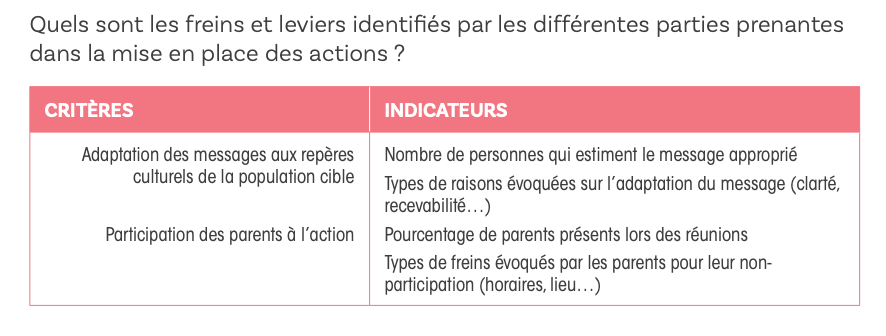

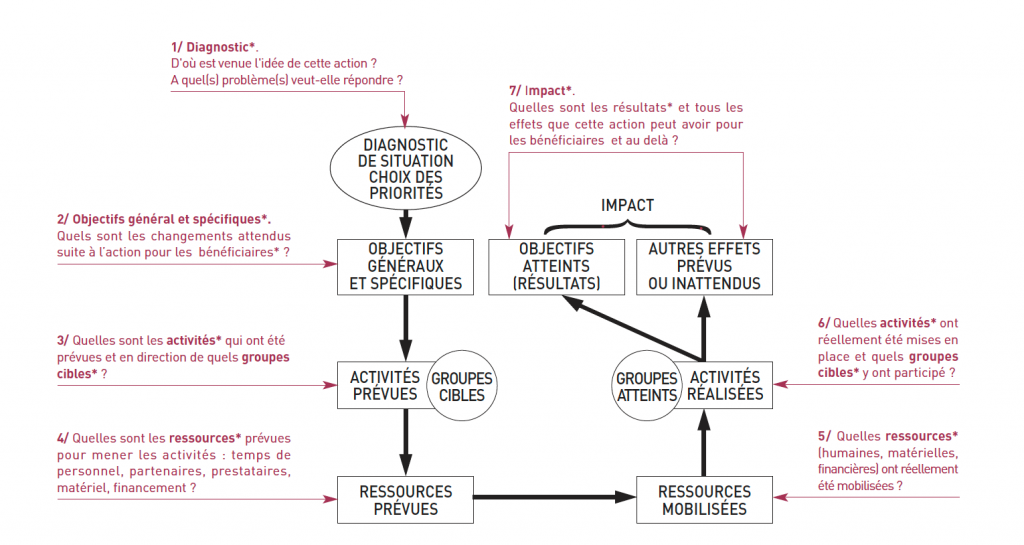

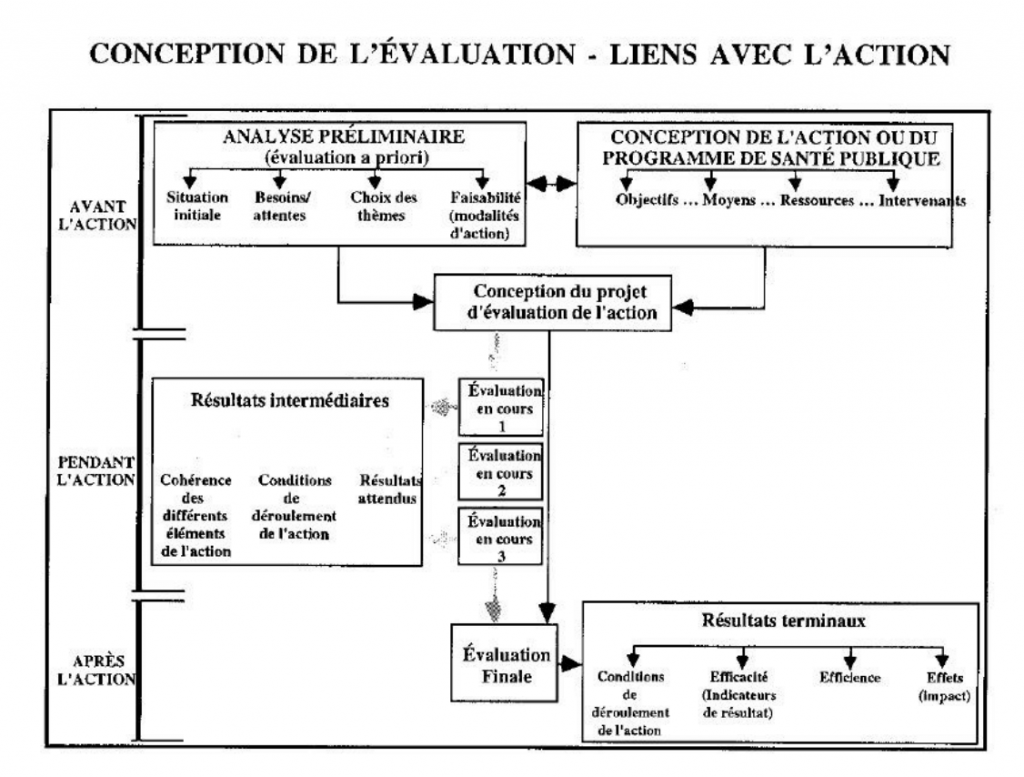

Ce guide pratique, destiné aux acteurs de la santé et du social, présente une méthode d’évaluation en 9 étapes, conçue comme partie intégrante de la méthodologie de projet. Cela inclus d’anticiper l’évaluation dès la conception, de la co-construire de manière participative avec les parties prenantes et via un comité dédié et de l’adapter spécifiquement à chaque action (« sur mesure »). L’approche, structurée autour du cadre logique, vise à dépasser la simple contrainte administrative pour faire de l’évaluation un outil d’apprentissage et d’aide à la décision, en répondant à des questions claires sur le processus (évaluation formative ) et/ou les résultats et impacts (évaluation sommative ). Le guide détaille chaque étape dont la définition des critères, des indicateurs, le choix des méthodes, la réalisation des enquêtes (qualitatives et quantitatives ), la rédaction des rapports et la valorisation active des recommandations pour assurer leur prise en compte effective.

« Avant toute démarche d’évaluation, il faut revisiter les étapes de la planification et

de la mise en oeuvre de l’action. » nous indique le guide pratique, « l’évaluation en 9 étapes. » Le suivi évaluation prend donc la forme d’une composante à intégrer tout au long du cycle de projet.

- Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention, Promotion Santé Suisse, adaptée pour la France par L’INPES, janvier 2007

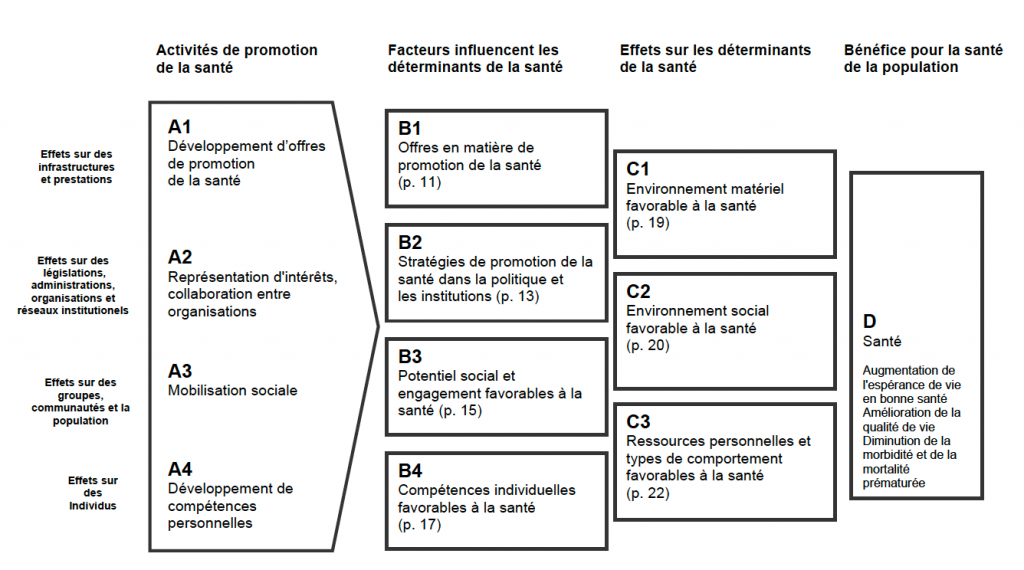

Le document présente un « outil de catégorisation des résultats » pour les projets de promotion de la santé et de prévention, adapté pour la France en 2007 et basé sur un modèle suisse de 2005. C’est à dire, un instrument méthodologique qui va permettre de structurer et de classer les divers effets d’une intervention ou d’un projet selon des catégories prédéfinies. Il facilite ainsi l’analyse et l’évaluation des résultats en fournissant un cadre organisé pour appréhender les changements observés. L’outil adopte une approche systémique et multiniveaux : des effets i. sur les infrastructures et les prestations, ii. les effets sur sur des législations, administrations, organisations et réseaux institutionnels, iii. les effets sur des groupes, communautés et la population, iv. des effets sur des individus, s’éloignant d’une simple causalité linéaire. Il se concentre sur les résultats intermédiaires (modifications des facteurs influençant les déterminants et des déterminants eux-mêmes). Si un cadre par définition reste rigide, il permet à minima de croiser et démultiplier les niveaux de regard.

- Evaluation, mode d’emploi, Anne Sizaret, Cécile Fournier, INPES, 2005

Ce dossier documentaire rassemble une sélection de textes (définitions, articles de fond, exemples, outils) sur l’évaluation des interventions en promotion et éducation pour la santé. Une place importante est accordée à la réflexion critique sur les méthodes, opposant les approches quantitatives/épidémiologiques aux approches qualitatives/sciences humaines, et soulignant l’importance de la participation des acteurs et du public. Demarteau, notamment, insiste sur le fait que l’évaluation n’est pas neutre. Elle est intrinsèquement liée à des valeurs, implique un jugement et sert des décisions, la plaçant à la croisée de la science, de la philosophie et du politique. La dimension éthique (responsabilité envers les acteurs, transparence) est centrale. L’’accent est déplacé de la seule mesure des résultats finaux (efficacité sommative) vers l’analyse du processus (comment l’action se déroule, comment elle est vécue), de sa qualité (évaluation formative pour améliorer l’action), et du sens que l’action revêt pour les participants. Deccache distingue explicitement l’évaluation de qualité de l’évaluation d’efficacité. Sandrin-Berthon suggère d’évaluer moins l’efficacité directe sur la santé (souvent multifactorielle) que la « capacité à faire œuvre d’éducation », c’est-à-dire la qualité de la relation et de la démarche pédagogique mise en œuvre par les intervenants.

- Outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en promotion de la santé, Preffi 2.0, Gerard Molleman, Louk Peters, Leontien Hommels, Matchled Ploeg, 2003

Preffi 2.0 est un outil conçu pour piloter et analyser l’efficacité attendue des interventions en promotion de la santé, avant ou pendant leur développement, plutôt que d’évaluer uniquement l’efficacité a posteriori. Ce guide explicatif détaille les fondements de l’outil, qui structure la planification et l’analyse autour de huit catégories interdépendantes : Ressources et faisabilité, Analyse du problème, Déterminants, Population concernée, Objectifs, Conception de l’intervention, Mise en œuvre et Évaluation. L’analyse des déterminants est une étape clé qui guide directement la conception des interventions. Le guide montre comment les choix faits sur les déterminants prioritaires permettent de définir des objectifs précis et de choisir les stratégies d’intervention les plus adaptées.

- Evaluation d’une action de santé publique : recommandations, ANDEM, 1985

Santé communautaire et promotion de la santé

- 2021 – Evaluer son projet en promotion de la santé, une bibliographie sélective réalisé par Emilie Bec, CREAI-ORS Occitanie

Cette publication compile et présente une sélection de références sur l’évaluation des projets en promotion de la santé, dans le cadre régional spécifique du Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé (DRAPPS) Occitanie. Elle vise à jouer un rôle de courtier en connaissances, en sélectionnant, organisant et rendant accessible l’information scientifique et méthodologique nécessaires aux professionnels de santé et décideurs de la région. Sans s’orienter vers une méthode unique, la sélection offre un éventail d’options adaptables selon les objectifs de l’évaluation, le contexte de l’intervention, les ressources disponibles ou les questions évaluatives.

- 2010 – L’évaluation dans le champ « Santé – Social », dossier thématique n°6, Culture&Santé

Ce dossier propose une boîte à outils méthodologique pour évaluer des projets dans les domaines de la santé communautaire, du travail social et de l’éducation permanente. Il cible les professionnels souhaitant intégrer une démarche évaluative participative et critique dans des contextes de réduction des inégalités sociales. L’association belge Culture&Santé adopte une posture ici une posture militante. Contrairement aux guides techniques centrés sur les indicateurs quantitatifs (ex. : évaluations sanitaires OMS), le guide propose privilégie une démarche émancipatrice où les bénéficiaires deviennent co-concepteurs de l’évaluation.

- 2004 – Réflexions sur l’évaluation en santé communautaire, Jean-Paul Parent

Article synthétique offrant un aperçu des pratiques et des enjeux de l’évaluation dans le champ spécifique de la santé communautaire au début des années 2000, ancrée dans les expériences pratiques de l’Institut Théophraste Renaudot. Un point central est l’affirmation que l’évaluation n’acquiert son sens et sa force que si elle est appropriée par, voire co-construite avec, les populations concernées. L’article positionne l’évaluation non pas comme une simple étape finale ou une exigence des financeurs, mais comme une « exigence éthique et pratique » intrinsèque à la démarche communautaire. Jean-Paul Parent questionne la propriété des résultats (« qui est propriétaire des résultats d’une évaluation? ») et appelle à une accessibilité des conclusions à tous les acteurs, y compris les habitants. Est mentionné également un effet propre de l’évaluation sur les acteurs : de cohésion, de motivation qui s’inscrit ainsi dans les processus et incorpore ses propres effets.

- 2001 – L’évaluation, un outil au service du processus, ASBL Santé, Communauté, Participation

Cette brochure présente l’évaluation non pas comme un simple contrôle final, mais comme un outil dynamique et intégral au service des projets de santé communautaire et de promotion de la santé. Le document explore comment l’évaluation peut aider à comprendre « pourquoi » et « comment » une action fonctionne (ou non) pour l’améliorer continuellement (« Evaluer pour évoluer »). La brochure détaille la méthodologie évaluative : les moments clés (avant, pendant, après), les objets (processus, résultats, acteurs, qualité), les évaluateurs (internes ou externes) et les étapes (produire des connaissances via des critères et indicateurs, analyser, décider, diffuser). Un accent particulier est mis sur les spécificités de l’évaluation dans un contexte communautaire, soulignant l’importance cruciale de la participation des habitants et des acteurs locaux à toutes les étapes, l’intégration d’indicateurs qualitatifs et narratifs, et l’orientation vers l’amélioration de la qualité (évaluation formative) plutôt que la seule mesure de l’efficacité (évaluation sommative). La diffusion large des résultats, y compris vers la communauté et les pairs, est présentée comme un enjeu démocratique et un outil de réflexion collective, rompant avec une diffusion souvent limitée aux financeurs.

VIH, tuberculose, paludisme

Ce guide propose une méthode de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA, ou MEAL en anglais) pour les programmes de surveillance communautaire (CLM) dans le secteur du VIH. Il vise à aider les organisations communautaires à auto-évaluer leurs propres actions. Plutôt que d’être de simples objets d’évaluation par les bailleurs, elles deviennent les sujets et les agents de leur propre évaluation. Le guide fourni un langage et un cadre communs pour permettre à ces groupes d’articuler leur valeur, d’apprendre de leurs actions et de négocier de manière plus efficace avec les bailleurs de fonds et les autorités. Le guide revient sur l’expression d’attentes réalistes : un projet ou une programme naissant ne doit pas être évalué sur des impacts à grande échelle, mais sur la qualité de sa mise en place et de ses processus.

Par ailleurs, le MEAL invite le programme a vérifier s’il est fidèle à ses principes fondateurs, par exemple « être centré sur la communauté« , il ne s’agit pas de mesurer uniquement l’efficacité mais de vérifier si les pratiques sont alignées avec les croyances affichées.

Enfin, l’amélioration de la qualité des processus internes constitue déjà et en soi une mesure de succès légitime, indépendamment de l’atteinte d’indicateurs d’impact plus ambitieux. (Note du rédacteur : voilà le retour de balancier, à trop vouloir s’intéresser à de ronflants outcomes totalement hors de portée, les outputs ont également été perdus de vue depuis longtemps et on a perdu sur les deux tableaux)

une idée clé : ne pas se précipiter sur les indicateurs quand le MEAL est évoqué. L’évaluation doit commencer par une discussion stratégique fondamentale sur les objectifs du programme et ce que l’on cherche à apprendre.

- Relever les défis de la santé sexuelle et reproductive : fiches pratiques, Initiative 5%, juin 2020

Cet exercice de capitalisation souligne la nécessité d’aborder la santé sexuelle comme un « fait social total », nécessitant des approches décloisonnées, décentralisées et participatives qui impliquent une diversité d’acteurs (structures sanitaires, associations, communautés, parents, enseignants, leaders religieux) pour répondre efficacement aux besoins spécifiques des adolescent.e.s et des jeunes filles en matière de SSR. Six fiches pratiques détaillent ces expériences.

- Guide pour le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, OMS, 2004 (révision 2015)

Un guide pour le suivi et évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme a destination des acteurs de la santé publique. Il insiste sur l’importance de la collecte de données précises et comparables pour la prise de décision et la nécessité de renforcer les systèmes de suivi évaluation nationaux. En préconisant une recherche d’équilibre entre les besoins d’information des bailleurs de fonds internationaux et ceux des pays, le guide souligne l’importance d’un système de suivi évaluation qui serve avant tout les besoins nationaux. Le guide s’écarte d’une vision purement technique du suivi évaluation en intégrant des considérations politiques et sociales, comme la réduction de la stigmatisation et la promotion de l’engagement communautaire.

- Stakeholder Engagement Toolkit for HIV Prevention Trial, FHI360, 2012

Boîte à outils conçue pour guider les chercheurs dans l’engagement efficace des parties prenantes tout au long des essais cliniques de prévention du VIH. Une partie entière est dédiée à la conception d’un système de suivi et évaluation. Le document fournit une multitude d’outils prêts à l’emploi (fiches d’évaluation, modèles de budget, plans d’action, grilles d’analyse, exemples de descriptions de poste, etc.) qui facilitent la planification, la mise en œuvre et le suivi.

- La place de la participation dans les processus évaluatifs des politiques de lutte contre le VIH au Burkina Faso, Paul-André SOMÉ, Valery RIDDE, Science et technique, Sciences de la santé, 2008

Cet article analyse la participation lors des évaluations dans le domaine du VIH au Burkina Faso. Trois types d’évaluations participatives sont considérés : pluraliste, pratique et émancipatrice. Une contribution est la documentation empirique de l’écart fréquent entre la rhétorique favorable à la participation et la réalité de sa mise en œuvre, souvent caractérisée par une implication superficielle ou un contrôle maintenu par les experts et les commanditaires. L’article fonctionne comme un appel à la réflexivité. En disséquant les limites de l’approche participative dominante (pluraliste) observée sur le terrain, il incite implicitement tous les acteurs impliqués dans l’évaluation (commanditaires, évaluateurs, organisations de mise en œuvre, chercheurs) à s’interroger sur le sens et la portée qu’ils souhaitent donner à la participation.

Evaluations

Le programme de recentralisation sur le terrain (FrC) de MSF-OCB, lancé en 2019, vise à rapprocher la prise de décision des équipes de terrain pour renforcer l’impact médico-humanitaire et améliorer la mission sociale de MSF.

- Évaluation du programme national de sécurité des patients 2013 – 2017, Haut Conseil de la santé publique (HCSP), mai 2018

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a évalué le Programme National de Sécurité des Patients (PNSP) 2013-2017, une initiative pionnière en France pour sa vision transversale de la sécurité des patients. L’évaluation s’est penchée sur l’information et le rôle co-acteur du patient, la gestion des événements indésirables (EIAS) et la formation/culture de sécurité. Le HCSP reconnaît la pertinence des objectifs ambitieux du PNSP et la mise en place d’un cadre réglementaire et d’outils HAS. Cependant, le programme souffre de faiblesses importantes : absence d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivi, communication insuffisante limitant son appropriation par les professionnels, et faible implication des soins primaires et médico-sociaux dès la conception.

Les incontournables : les guidelines MSF

Les guidelines MSF sont des documents pratiques destinés à accompagner les équipes de terrain dans la prise de décision et la mise en oeuvre de leurs missions en s’appuyant sur les données scientifiques disponibles et l’expérience accumulée par l’association. Des essentiels et une référence en matière de capitalisation d’expérience.

Les classiques

- Charte d’Ottawa, 1986

La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21 novembre 1986 une »Charte » en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de la Santé pour tous d’ici à l’an 2000 et au-delà (biais d’optimisme 😉 ?).

La promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé, ne se bornant pas à préconiser des modes de vie sains. Elle met en lumière l’importance des conditions préalables à la santé telles que le logement, l’éducation, une alimentation convenable, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et un traitement équitable. La charte souligne la nécessité d’une action coordonnée de tous les acteurs : gouvernements, secteurs de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations non gouvernementales, autorités locales, industries et médias.

La charte suggère que l’atteinte de ces objectifs nécessite une transformation profonde des priorités sociétales. Les approches descendantes sont relativement inefficaces et une promotion authentique de la santé exige une participation et un contrôle actifs par la population.

La Charte d’Ottawa a ouvert la voie à une approche plus globale et multifacette de la santé publique et à une plus grande collaboration interministérielle. L’appel à l’action intersectorielle continue d’être une pierre angulaire des stratégies de santé publique et de nombreux défis sanitaires contemporains.

Un préalable à la réorientation des services de santé est un changement de mentalité et de formation professionnelle, passant d’une approche centrée sur la maladie à une approche de prévention, qui englobe une compréhension plus large de la santé et de ses déterminants.

- Déclaration d’Alma-Ata, 1978

La Déclaration d’Alma-Ata (aujourd’hui Almaty, au Kazakhstan, alors en URSS), adoptée en 1978, est un document fondamental en santé internationale, signée par 134 États membres de l’OMS.

La déclaration souligne que la santé est un droit humain et un objectif social , nécessitant une action urgente de tous les secteurs. Il dénonce les inégalités sanitaires entre et au sein des pays. L’innovation majeure est la promotion des « soins de santé primaires » (SSP) comme moyen d’atteindre un niveau de santé élevé pour tous d’ici l’an 2000. Cela représente une rupture en plaçant les SSP au cœur du système de santé et du développement socio-économique, impliquant une participation communautaire forte et une auto-responsabilité. Le document insiste sur une approche holistique de la santé, dépassant la simple absence de maladie.

La Conférence mondiale sur les soins de santé primaires d’Astana en 2018, 40 ans après Alma-Ata, a réaffirmé les principes de la déclaration, soulignant que « la traduction de la volonté politique en action est une condition préalable à la réalisation des principes et objectifs des SSP.

Autres ressources en évaluation par secteur :

- Agroécologie et développement agricole

- Climat

- Culture

- Empowerment

- Genre et discriminations

- Santé

- Société civile

- Transition des territoires

- Urgence

- Utilité sociale

Date de première diffusion : 2018

Dernière actualisation : 2025