Henri Fayol est considéré comme un précurseur et un des pères fondateurs du management.

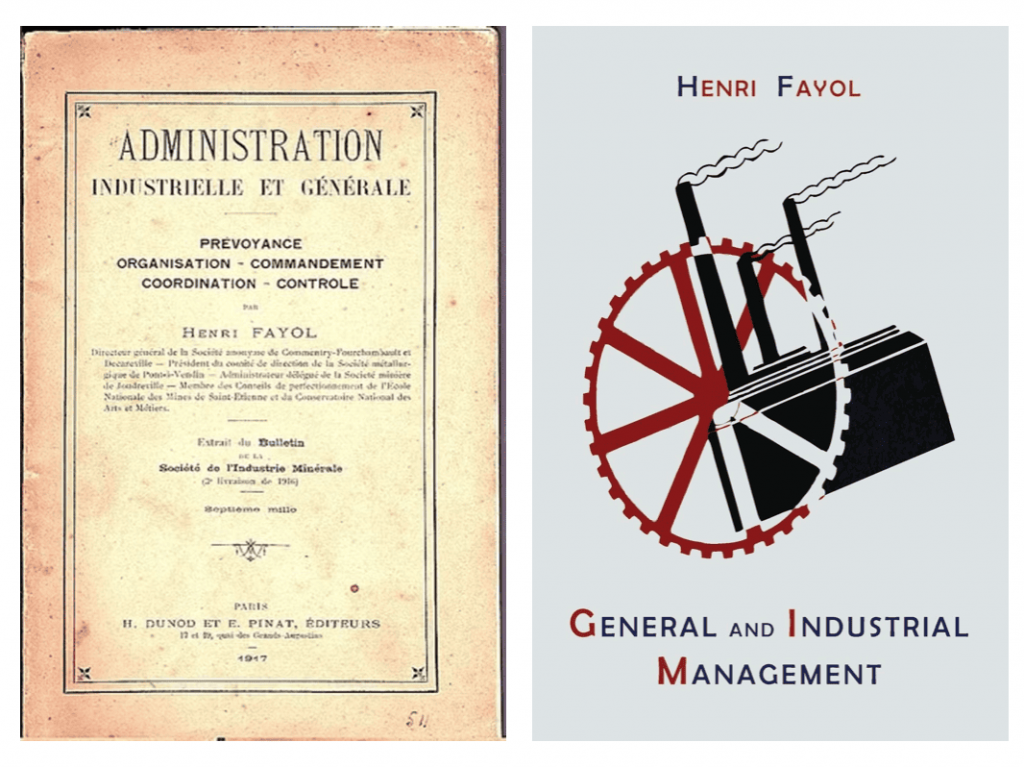

En 1917, il publie « Administration industrielle et générale1 » retraçant et synthétisant une cinquantaine d’années d’expérience en responsabilité, ancien directeur général de la « Commenbau »2, où il a fait toute sa carrière. Mais surtout Henri Fayol, parmi les premiers, érige l’administration au rang de discipline, formalise et propose un système de gestion, assoit les sciences administratives. Ainsi, Henri Fayol, ingénieur de formation, observe, documente, expérimente tout au long de sa carrière, dans une démarche scientifique et de transmission de savoirs.

Il théorise une « doctrine administrative », dont un élément a tout particulièrement été popularisé, le POCCC : « administrer, c’est Prévoir (i), Organiser (ii), Commander (iii), Coordonner (iv) et Contrôler (v) » enseigné ultérieurement dans les universités américaines sous l’acronyme PODC (Planning, Organizing, Directing, Controlling).

Alors que l’IGAS publie en 2025 une étude comparative européenne sur les pratiques de management3, les résultats du management à la française y apparaissent comme « médiocre » : hiérarchique, vertical avec une formation initiale des managers peu tournée vers la coopération.

Pourtant, plus d’un siècle après leur parution, les 14 principes d’administration développés par Fayol (présentés comme non exhaustifs mais plutôt à considérer comme un socle de base) apparaissent toujours pertinents et c’est sans doute une mise en application sans nuances au fil des années qui ont permis la diffusion et perpétuation des lacunes actuelles identifiée par l’IGAS.

Mais surtout, le dépeçage de sa doctrine pour n’en conserver qu’un acronyme, et l’abandon de ses idées au milieu des années 1920 au profit de celles de Frederick Taylor. Le taylorisme va prendre son essor et plonger le fayolisme dans la naphtaline.

Les 14 principes d’administration de Henri Fayol : la division du travail ; l’autorité ; la discipline ; l’unité de commandement ; l’unité de direction ; la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général ; la rémunération ; la centralisation ; la hiérarchie ; l’ordre ; l’équité ; la stabilité du personnel ; l’initiative ; l’union du personnel.

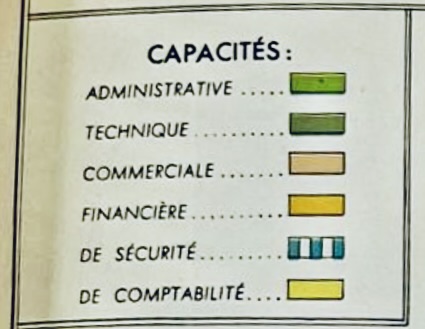

Henri Fayol distingue nettement administration et gouvernance. Selon Fayol gouverner s’opère à un échelon beaucoup plus vaste : l’administration n’en est qu’une composante. La gouvernance consiste ainsi à paramétrer 6 fonctions, dans laquelle s’intègre la fonction administrative, la plus essentielle, en interaction avec les 5 autres fonctions :

- opérations techniques (production, transformation,…)

- opérations commerciales (achat, vente,…)

- opérations financières (recherche et gestion de capitaux)

- opérations de sécurité (protection des biens et des personnes)

- opérations comptabilité (inventaire, bilan, prix de revient)

Et donc les opérations administratives : prévoyance, organisation, commandement, coordination et contrôle.

Ces fonctions se déclinent en autant de capacités qu’il convient de maitriser et d’incorporer à l’ensemble des échelons de l’organigramme. Maitriser mais préalablement enseigner, le principal cheval de bataille d’Henri Fayol était ainsi le développement d’un enseignement administratif à partir de sa doctrine.

Au-delà des enjeux d’élaboration d’un curricula lié à la discipline, comme le constate l’IGAS plus d’un siècle plus tard, « il n’existe pas en France de politique publique du management. » Se positionner aujourd’hui par rapport aux fondamentaux exposés par Fayol, documenter les écarts par rapport aux principes initiaux, s’attaquer de front aux dysfonctionnements pourrait permettre ou contribuer au management à la française de sortir de certaines de ses ornières :

- Subordonner l’intérêt individuel à l’intérêt général (et non l’inverse !) : favoritisme dans les promotions, prise de décision basée sur des bonus personnels, rétention d’information, résistance au changement par crainte de perte d’avantages personnels,…

- Nécessité des communications latérales en complément et au-delà d’un cadre hiérarchique stricte: amélioration de la coordination et coopération inter-département, meilleure synchronisation des équipes, sentiment d’appartenance, multidisciplinarité,…

- Stabilité du personnel : une main d’oeuvre permanente aujourd’hui perçue comme un frein à la capacité d’adaptation, les compétences externalisées font cruellement défaut en interne, plus personne n’est capable d’apprécier la teneur des contrats externalisés (sauf les prestataires qui en profitent !)

- Relation de réciprocité : si Henri Fayol préconise une discipline stricte, de type militaire, comme gage d’efficacité, celle-ci s’inscrit néanmoins dans une relation de contrepartie clairement établie, un environnement propice à la réalisation de la mission et un leadership établi (qualités morales et compétences techniques du manager)

- Équité : si l’équité intègre aujourd’hui de multiples dimensions (équité salariale, conditions de travail, inclusion et diversité, etc.) ce qui dilue sa compréhension, Henri Fayol présentait le principe d’équité de manière simple et pragmatique : une « combinaison de gentillesse et de justice »

Une administration rigoureuse comme outil de pilotage

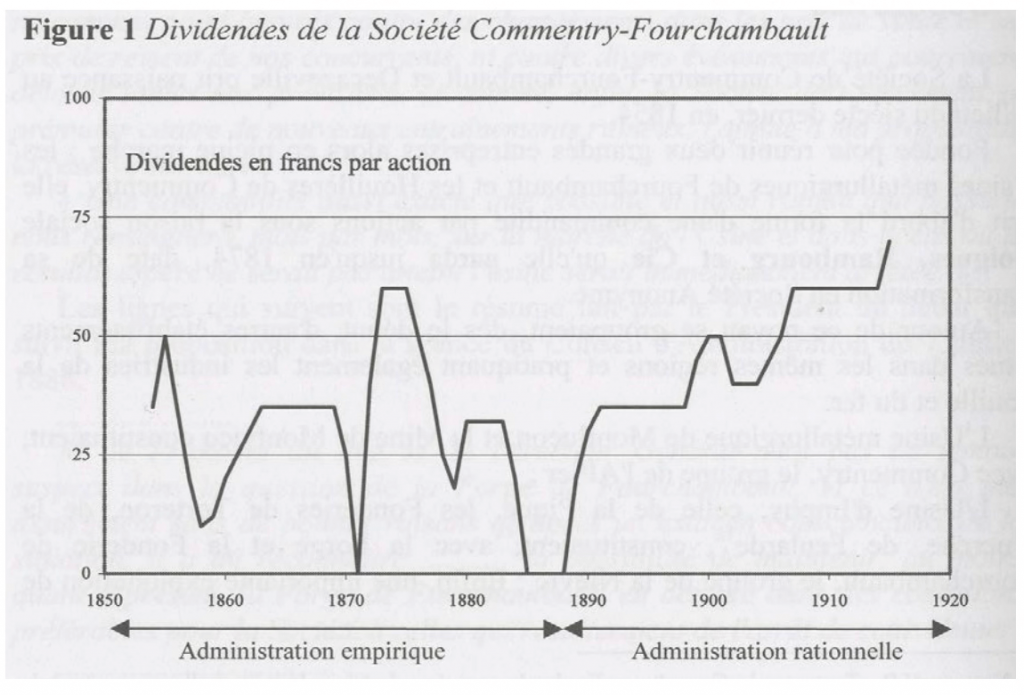

Fayol prendra comme exemple son arrivée au commande de la société Commentry Fourchambault et Decazeville en 1888 avec pour mission initiale de procéder à la fermeture des usines. A paramètre égal, sans modification de la conjoncture, uniquement en reformant le mode d’administration, Fayol va réussir à empêcher les fermetures, redresser la société et la faire prospérer via ce qu’il qualifie d’administration rationnelle.

« Avec les mêmes mines et les mêmes usines, avec les mêmes ressources financières, les mêmes débouchés commerciaux, le même Conseil d’Administration et le même personnel, l’entreprise qui allait depuis quelques années en périclitant, se releva dans un mouvement ascensionnel comparable à celui de sa chute »

Henri Fayol – Administration industrielle et générale, Troisième partie, observations et expériences personnelles, chapitre IV, aperçu historique de la société Commentry Fourchambault et Decazeville.

Les 2 critérium d’évaluation additionnels de Fayol

Fayol remarque que le seul et unique critère d’évaluation des entreprises est le résultat financier. Néanmoins, dans des contextes économiques favorables des entreprises mal gérées auraient pu faire beaucoup mieux. A l’inverse, dans des contextes difficiles des entreprises bien gérées parviennent à tirer leur épingle du jeu. Pourquoi ?

Evaluation de la mise en application des principes

Fayol propose alors que les 14 principes qu’il a développés ainsi que son outillage administratif puissent constituer deux jeux de critères supplémentaires afin d’examiner les organisations. Là encore, tout est une question de mesure nous dit Fayol, non pas des principes à appliquer aveuglément mais trouver le juste équilibre au sein de chacun.

Comment organiser le travail au mieux ? Engager la responsabilité de chacun ? Faire prévoir l’intérêt général au détriment des intérêts particuliers ? Des pratiques et une rémunération équitable ? L’union et la stabilité du personnel ? Faire régner l’ordre et l’harmonie tout en développant l’esprit d’initiative ? Ce sont des perspectives intemporelles que nous propose Fayol.

Questions évaluatives autour des principes de Fayol

Division du travail

Comment s’opère la division du travail ? Quelle efficience (“La division du travail a pour but d’arriver à produire plus et mieux avec le même effort”) ? Quelles limites dans la division du travail et la spécialisation des fonctions ?

Autorité – responsabilité

Quel degré de responsabilité dans l’exercice du pouvoir ? “La responsabilité est un corollaire de l’autorité” explique Fayol. Quelle est la valeur personnelle et la haute valeur morale du commandement ?

La discipline

Est-ce que les règles et les conventions sont respectées ? Est-ce que cette discipline s’applique de manière équitable sur toute la strate hiérarchique ?

Unité de commandement

Quelles sont les modalités de prise de décision ? Existe-il des ordres contradictoires ? En quoi cela affecte la stabilité des opérations ?

Unité de direction

Existe-t-il un alignement stratégique ? Un objectif commun ? Une convergence des efforts ? Quel est le degré de cohésion interne ?

Subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général.

A quel point l’intérêt collectif prime sur les intérêts individuels ? Comment l’organisation s’assure-t-elle que les intérêts individuels ne priment pas sur l’intérêt collectif ?

Rémunération du personnel

Est-ce que la rémunération est juste ? Est-ce qu’elle valorise l’effort ? Est-elle adaptée pour attirer et retenir les talents ? Quel système de prime ou de rémunération au bénéfice ?

Centralisation

A quel point la délégation du travail est adéquate ? Quelle organisation du travail donne le meilleur rendement ? A quel point la délégation du travail est adaptative en fonction des équipes et de l’évolution du contexte ?

Hiérarchie

Comment est concilié le respect de la voie hiérarchique avec les nécessités émergentes d’exécution rapide ? Existe-t-il des passerelles entre services afin d’éviter des processus décisionnels trop lents ? A quel point chaque service appréhende qu’il n’est qu’un rouage au service d’objectif partagé ? Dans quelle mesure la prise d’initiative est encouragée ? Quelle possibilité de s’extraire de la voie hiérarchique lorsque son strict respect serait dommageable pour l’entreprise ?

Ordre

Est-ce que chaque personne est à sa place dans l’organisation ? Est-ce que chaque position dispose des compétences nécessaires ? Quelle est la qualité du recrutement ? A quel point la subordination d’intérêts particuliers à l’intérêt général dans la constitution d’un organigramme est susceptible de remettre en cause le principe d’ordre (jeux de pouvoir, despotisme, favoritisme, corruption, incompétence…) Est-ce que l’environnement matériel de travail permet une optimisation des efforts ? Un cadre sain et ordonné ?

Equité

Au-delà du respect des contrats et des règlements, comment l’organisation gère-elle les zones grises de manière humaine et juste ? Quel équilibre dans les processus (promotion, discipline, évaluation,…) pour que les salariés perçoivent rigueur et bienveillance ?

Stabilité du personnel

Quel turn-over ? Quel est le coût de l’instabilité et d’une rotation excessive des personnels ? Est-ce que les périodes d’initiations sont suffisantes afin de permettre une prise de confiance et d’inspirer confiance ? De s’ancrer dans la vision et la culture d’entreprise ?

Initiative

Quelle est la liberté de proposer, de concevoir, de mettre en œuvre ses propres idées ? A quel point l’initiative est-elle encouragée en interne ? Quel juste équilibre entre initiative et voie hiérarchique ?

L’union du personnel

Est-ce que les équipes sont soudées ? Quels mécanismes (objectifs, rituels, structure) sont en place pour que la collaboration entre les équipes soit plus valorisée et récompensée que la compétition interne ? La culture de l’entreprise favorise-t-elle le dialogue direct pour renforcer la confiance et la clarté ? Mais encore, quelle est la qualité des relations avec toute autre parties prenantes ?

Evaluation de l’outillage administratif

Les outils présentés par Fayol ne sont pas sans rappeller les outils actuels utilisés en gestion de projets :

L’étude générale est une forme d’état des lieux, une analyse rétrospective et détaillée de l’entreprise, retraçant son parcours, ses succès et ses échecs, mais intègre également une section de prospective

Le programme d’action ressemble au cadre logique : il transcrit la planification en une feuille de route claire afin d’assurer une convergence des efforts. Le programme d’action expose le but à atteindre (l’objectif final), la ligne de conduite à suivre pour y parvenir, les étapes à franchir et les moyens.

Le tableau d’organisation est un organigramme, une représentation graphique de la structure d’une organisation, permet de voir d’un seul coup d’œil l’ensemble du personnel, la hiérarchie et la répartition des responsabilités4. Plus de possibilité de zone flou, chaque périmètre de responsabilité est exposé. Son analyse permet de détecter des empiètements ou des pièces manquantes. D’améliorer la gestion des carrières, par exemple en anticipant les postes à pourvoir. Mais aussi, en rendant la structure officielle et transparente, le tableau d’organisation rend plus difficile la création de postes de complaisance ou l’attribution de pouvoirs non légitimes. Voir le positionnement du SE dans l’organigramme.

La conférence des chefs de service est une réunion de direction structurée et régulière, idéalement chaque semaine, en lient avec la fonction de coordination : « mettre de l’harmonie entre tous les actes d’une entreprise de manière à en faciliter le fonctionnement et le succès ». Ces réunions visent à assurer l’unité de direction, harmoniser les actions inter-services, accélérer la communication, renforcer l’esprit d’équipe et participe à détecter des écarts à la conformité. C’est un rituel de management indispensable à la bonne santé de l’organisation et donne lieu à un compte rendu afin d’exposer les modalités de prise de décisions et de formaliser les décisions prises. Voir également les séminaires Suivi Evaluation Apprentissage.

Les rapports et les comptes-rendu, communément appelé reporting aujourd’hui, en lien avec les fonctions de contrôle et de conformité, sont le système nerveux de l’organisation et permettent de faire circuler l’information nécessaire au pilotage et exposent l’historique des prise de décisions participant à nourrir la mémoire institutionnelle.

Fayol, un scientifique dans l’âme

Si Fayol est (trop modestement) reconnu pour son apport aux sciences de gestion, sa démarche s’est appliquée tout au long de sa carrière dans une multitude de domaines. Dans ses « Études sur le terrain houiller de Commentry« , monographie de 1887, il contribue à la géologie, la sédimentologie et la paléontologie. Les cours actuels de SVT, au collège comme au lycée, sur la formation des roches sédimentaires découlent des découvertes de Fayol.

En publiant une monographie d’un ménage d’ouvrier mineur de Commentry en 1888, inspiré de l’école de Le Play, Henri Fayol contribue à la sociologie naissante, s’intéresse aux relations sociales, à l’émergence des syndicats, aux stratégies d’ascension sociale et à la capacité d’épargne des ménages…

Enfin, la partie sans doute la moins documentée des travaux de Fayol demeure sa fin de carrière, alors qu’il souhaite mettre sa doctrine à contribution de la gestion publique et de l’intérêt général.

Articles connexes

Pour aller plus loin

- Un précurseur du New Public Management : Henri Fayol (1841-1925), revue gestion et management public, Laurence Morgana, décembre 2012

- Henri Fayol et l’industrialisation de l’Etat, par Luc Rojas, Revue Française d’histoire des idées politiques, 2017

- Henri Fayol inventeur des outils de gestion, coordination Jean-Louis Peaucelle, Economica, 2003

- Administration industrielle et générale, par Henri Fayol, nouvelle édition augmentée, 2016 ↩︎

- Directeur des mines de Commentry puis à la tête de la société mère de cette même compagnie : la société minière et métallurgique de Commentry, Fourchambault et Decazeville, surnommé la « Comambault » ↩︎

- Pratiques managériales dans les entreprises et politiques sociales en France : Les enseignements d’une comparaison internationale (Allemagne, Irlande, Italie, Suède) et de la recherche, IGAS, 2025 ↩︎

- Mais aussi Fayol y attache dès sa prise de direction des houillères de Commentry une description précise de chaque poste, quel que soit l’échelon hiérarchique.

↩︎

Date de publication : Mars 2025

Sébastien Galéa