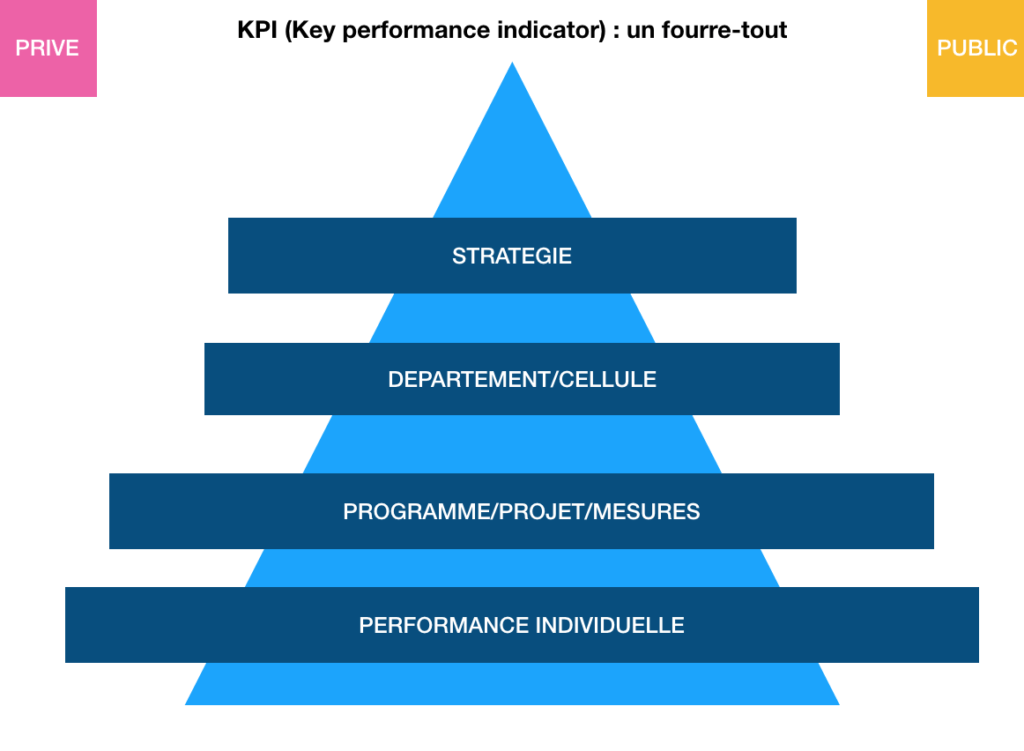

La notion de « Key Performance Indicators » (KPI) ou encore indicateurs clés de performance recouvre des réalités diverses. Ces indicateurs se rencontrent dans une multitude de contextes : utilisés aussi bien pour éclairer la performance d’une stratégie, d’une unité, d’un département, d’un projet, d’un programme ou encore des performances individuelles.

Ceux-ci ont pu être utilisés dans le secteur privé pour introduire de l’« humain » en entreprise ou dans le secteur public pour introduire la notion de performance, dans des actions d’intérêt général.

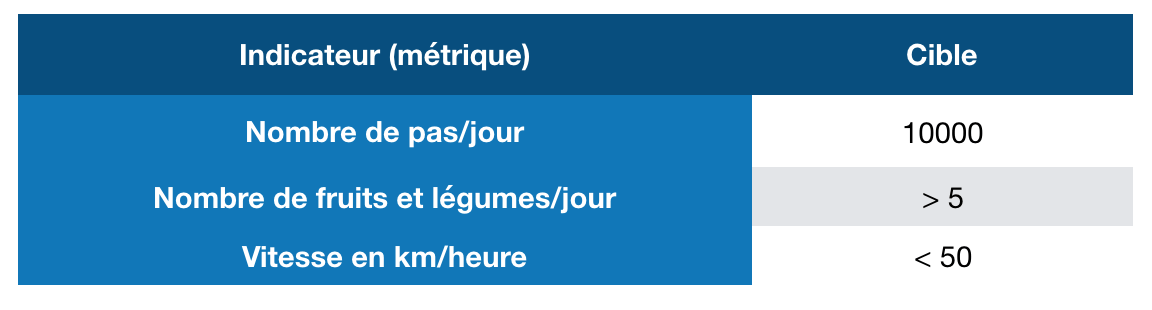

Un KPI, indicateur clé de performance, est forcément lié à un objectif : il a pour objet de mesurer une performance. Un métrique quand à lui exprime une valeur brute : par exemple le nombre de pas par jour, le nombre de fruits et légumes par jour ou encore une vitesse en kilomètres/heure.

Si vous reliez ce métrique à une cible, il devient alors un KPI. Si votre objectif est de faire 10000 pas par jour, de manger 5 fruits et légumes ou encore de rouler à moins de 50 km/h, le métrique est transformé en KPI : un indicateur clé de performance.

Un métrique relié à une cible se transforme donc automatiquement en indicateur clé de performance.

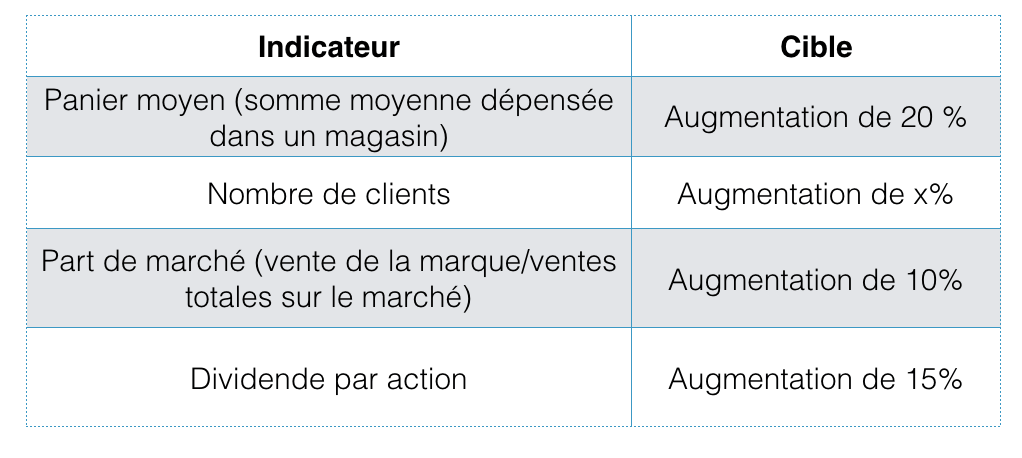

C’est à l’origine un outil d’entreprise, une introspection notamment financière, qui permettra de déterminer par exemple l’augmentation du panier moyen, (c’est-à-dire combien dépense en moyenne un client dans un magasin), l’augmentation du nombre de clients, l’augmentation d’une part de marché ou encore l’augmentation du dividende par action.

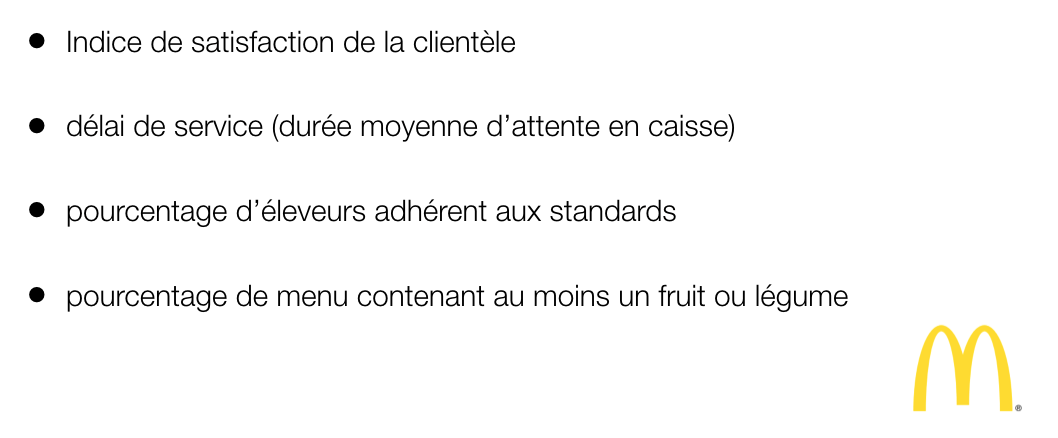

L’intérêt des KPI est néanmoins d’aborder un angle global. Prenons à titre d’exemple une multinationale du fast-food : nous pouvons constater que les KPI sélectionnés débordent des variables strictement financières pour englober des aspects qualitatifs.

Les KPI s’intègrent ainsi dans un ensemble plus vaste : voir ici le tableau de bord prospectif (balanced storecard) tel que développé par Robert S. Kaplan) ou encore adapté à un programme d’intérêt général.

L’usage de KPI pour éclairer la performance collective

Les KPI peuvent ainsi être utilisés au niveau d’un service, d’un département, d’une direction, d’une unité, d’un pôle, c’est à dire au niveau d’un groupe pour éclairer une performance collective.

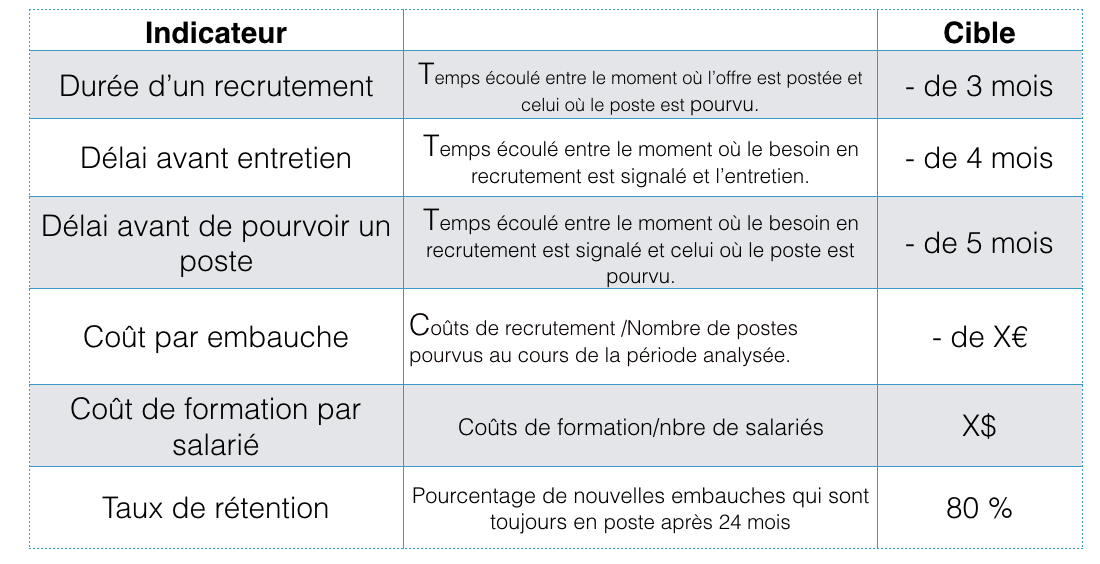

Prenons un exemple dans le cadre d’un service de Ressources Humaines :

Le « délai avant de pourvoir un poste », c’est à dire le temps écoulé entre le moment où le besoin en recrutement est signalé et celui où le poste est pourvu implique la mobilisation de plusieurs services : celui qui émet la demande, la direction, les finances et bien sûr les ressources humaines : il s’agit donc bien d’une performance collective.

De la même manière le « taux de rétention« , calculé comme le « pourcentage de nouvelles embauches qui sont toujours en poste après 24 mois » illustre, en partie, le bien-être ou la satisfaction d’un salarié dans une structure : facteur qui dépend d’un tout, d’une situation globale à laquelle contribue chaque salarié, chaque dirigeant, chaque client : une dimension collective.

L’usage de KPI pour éclairer la performance individuelle

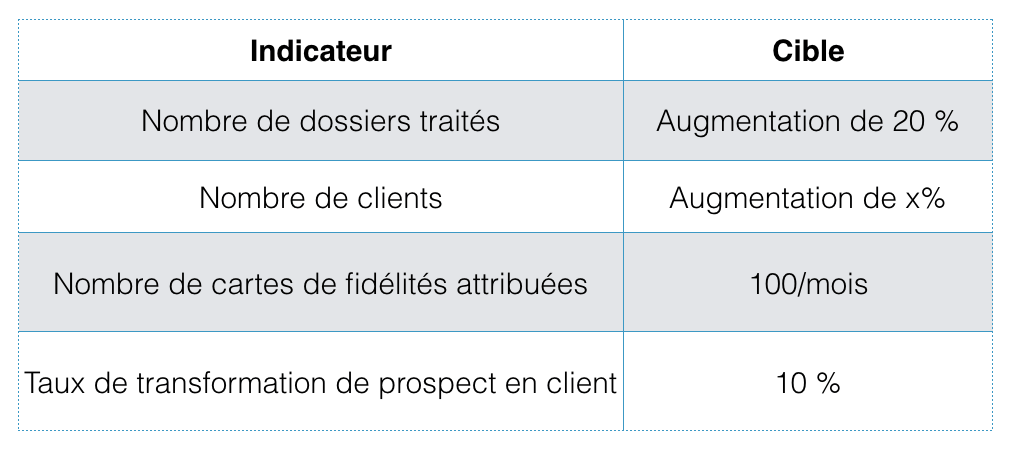

Pour autant, ce type d’indicateur est également communément utilisé pour éclairer la performance individuelle. Par exemple pour apprécier un nombre de dossiers traités, un nombre de clients, le nombre de cartes de fidélités attribués ou encore le taux de transformation de prospects en clients.

Les avantages de l’utilisation de KPI

Les KPI (Key Performance Indicators) fournissent des mesures concrètes pour évaluer la performance et guider la prise de décision.

- Clarification des objectifs : Les KPI aident à clarifier les objectifs en définissant ce qui compte le plus pour l’organisation

- Amélioration de la performance : les KPI permettent d’identifier les domaines où l’organisation excelle et ceux nécessitant une amélioration, conduisant à des actions ciblées

- Aide à la prise de décision : des choix plus éclairés et basés sur des donnés probantes

- Communication améliorée sur une vision partagée: Les KPI fournissent un langage commun pour discuter des objectifs

- Motivation des employés : à travers l’articulation des objectifs, les employés peuvent mieux comprendre en quoi leur travail contribue à la stratégie globale de l’organisation

- Suivi des progrès : Les KPI permettent de suivre les progrès vers les objectifs fixés, offrant une vue d’ensemble de l’avancement et permettant des ajustements en temps réel pour rester sur la bonne voie.

- Benchmarking : Les KPI facilitent le benchmarking, soit la comparaison de la performance avec celle des concurrents ou des meilleures pratiques de l’industrie, aidant à identifier les domaines d’amélioration

- Alignement stratégique : les organisations peuvent s’assurer que tous les efforts et ressources sont dirigés vers la réalisation des objectifs de plus haut rang

Les limites de l’utilisation de KPI

Les défaut et limites des KPI

- Surcharge d’indicateurs : trop de KPI peuvent submerger les employés et les gestionnaires, avec un temps trop conséquent pour le reporting en réduction du temps opérationnel

- Sélection inappropriée : Choisir des KPI qui ne reflètent pas fidèlement les objectifs stratégiques de l’entreprise peut conduire à des efforts mal orientés et à des résultats médiocres.

- Orientation court termiste : Les KPI peuvent encourager une focalisation sur les résultats immédiat au détriment de la stratégie globale.

- Découragement : Des KPI irréalistes ou inatteignables peuvent démoraliser les employés et nuire à la motivation et à l’engagement.

- Manipulation des chiffres : Les individus ou les équipes peuvent être tentés de manipuler les données pour atteindre la performance requise et compromettre l’intégrité des résultats.

- Gaming : Les individus ou les équipes adoptent des comportements qui « jouent » avec les systèmes de mesure pour atteindre les objectifs fixés, parfois au détriment de l’entreprise.

Exemple de Gaming dans un centre d’appels :

Dans un centre d’appels, un KPI couramment utilisé est le « temps moyen de traitement » (Average Handling Time – AHT), qui mesure la durée moyenne qu’un employé passe sur un appel avec un client. L’objectif est de favoriser des temps de traitement rapides pour augmenter l’efficacité et servir plus de clients.

Cependant, si la direction met trop l’accent sur la réduction de l’AHT comme principal indicateur de performance, les employés peuvent être tentés de « gamer » ce KPI. Pour ce faire, ils pourraient raccourcir les appels de manière artificielle, en mettant fin prématurément aux conversations ou en évitant de résoudre totalement les problèmes des clients pour simplement atteindre l’objectif de temps. Cela peut amener à une détérioration de la qualité du service client, à une insatisfaction croissante des clients, et éventuellement à une perte de clientèle, bien sûr contraires aux objectifs à long terme de l’entreprise.

6. Coût de mesure : La collecte, l’analyse et le suivi des KPIs peuvent s’avérer coûteux en termes de temps et de ressources, en particulier pour des indicateurs complexes ou difficiles à mesurer.

7. Absence de flexibilité : les KPIs peuvent rendre une organisation rigide en l’attachant à des mesures qui ne sont plus pertinentes suite à des changements dans l’environnement de marché

L’utilisation de KPI dans l’administration publique : des limites spécifiques

- Complexité des objectifs : Les objectifs de l’administration publique sont complexes, sociaux et multidimensionnels, rendant difficile la quantification de la performance.

- Difficulté à établir des causalités : Il peut être difficile de lier directement l’atteinte des cibles des KPI aux actions et politiques des agences publiques en raison de l’interaction de multiples facteurs, notamment des influences extérieures

- Concentration sur des mesures quantifiables : L’accent mis sur les KPI peut conduire à une focalisation sur des résultats facilement quantifiables au détriment de dimensions plus qualitatives mais tout aussi importantes de la performance, comme la satisfaction des citoyens ou la qualité du service.

Exemple : l’association Ecole et Famille accompagne par exemple des adolescents, leurs familles et un ensemble d’institutions concernées dans l’accrochage scolaire.

Or, la métrique principale sur lequel se basent l’ensemble des finançeurs est le nombre d’adolescents accompagnés.

« Comment faire valoir le fait que 10% des adolescents accompagnés nous occupe 90% de notre temps ? » s’exprime l’équipe projet.

- Résistance au changement : dans les structures où les employés, se sentent sur-investis par exemple dans le secteur de l’éducation, de la santé, de l’action sociale, etc. la mise en place de KPI est souvent mal vécue. Les employés ne veulent pas des carottes, mais des moyens supplémentaires.

- Conflit avec les valeurs du service public : Le recours aux KPI peut entrer en conflit avec les principes de l’équité, de l’accès universel et de la prestation de service public, si l’accent est mis principalement sur la réduction des coûts au détriment de ces valeurs.

Les Key Performance Indicator : en bref

Un KPI, ou Key Performance Indicator (en français, Indicateur Clé de Performance), est une mesure ou un indicateur utilisé pour évaluer l’efficacité, la performance ou le succès d’une organisation, d’un employé, d’une équipe ou d’un processus, par rapport à des objectifs prédéfinis.

Contrairement aux simples métriques qui expriment des valeurs brutes, les KPI sont toujours liés à des objectifs spécifiques et donc à des cibles à atteindre.

Sujets connexes

- Objectifs S.M.A.R.T

- Objectives and Key Results (OKR)

- Le tableau de bord prospectif

- L’avènement de la mesure de la performance individuelle

Pour aller plus loin

- Les différents types d’indicateurs

- Les indicateurs quantitatifs

- La sélection des indicateurs

- Les indicateurs qualitatifs

Date de première diffusion : 2020

Dernière actualisation : 2024

Sébastien Galéa