L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques désigne le processus par lequel l’évaluation devient une pratique systématique, intégrée et pérenne au sein de l’État et de ses administrations. Il s’agit de passer d’évaluations ponctuelles à une démarche organisée, dotée de cadres légaux, de structures dédiées et de ressources propres. Ci-dessous quelques exemples et ressources en matière d’institutionnalisation de l’évaluation. Tout d’abord une illustration par pays : les modèles proposés au Costa Rica, en Côte d’Ivoire, en Espagne, aux Etats-Unis puis au Japon. Puis des ouvrages, guides, études de référence sur la pratique.

COSTA RICA

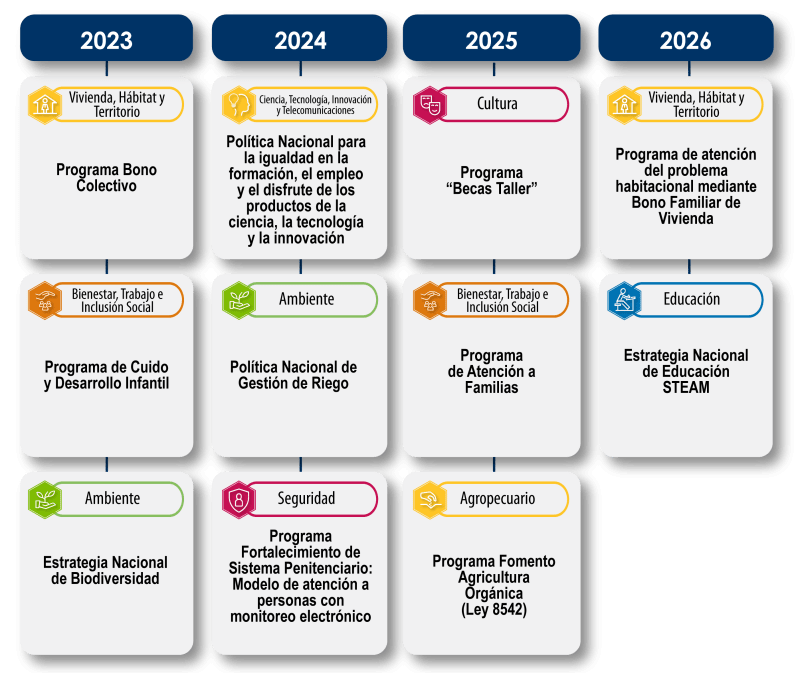

Le modèle costaricien propose une approche systémique où l’évaluation est pensé comme une composante centrale de la planification publique. Sous l’égide du MIDEPLAN (Ministère de la Planification Nationale et de la Politique Économique), le pays a structuré le SINE (Sistema Nacional de Evaluación), visant à aligner la gestion publique sur des objectifs de performance et de transparence.

Parallèlement, l’Agenda National d’Évaluation (ANE) rationalise l’effort d’évaluation en sélectionnant les programmes selon leur pertinence stratégique et leur poids budgétaire. La démarche est complété par une coopération étroite avec le Ministère des Finances dans le but d’orienter le pays vers un budget axé sur les résultats.

Enfin, le Costa Rica déploie la Politique Nationale de l’Évaluation 2018-2030. Cette feuille de route vise à ancrer la culture de l’évaluation en stimulant la demande de la part des décideurs, en professionnalisant les évaluateurs et en garantissant l’utilisation effective des résultats. Le système sollicite des « Plans d’Actions d’Amélioration » suite aux rapports, afin de garantir que les recommandations se traduisent par des réformes concrètes.

Côte d’ivoire

- Loi relative à l’évaluation des politiques publiques (loi n°2022-966, décembre 2022)

La loi établit un cadre juridique contraignant pour l’évaluation systématique de l’ensemble des politiques publiques en Côte d’Ivoire. L’article 2 stipule que « toute politique publique est soumise à l’évaluation ». Cette disposition fait passer l’évaluation d’une activité optionnelle, souvent menée de manière ponctuelle, à un processus obligatoire, structuré et continu. Son application est très large, couvrant les institutions de l’État, les administrations (centrales et locales), les collectivités territoriales et les entreprises majoritairement financées par des fonds publics.

Le premier chapitre (titre I) établit quelques standards pour toute évaluation établie dans le cadre de cette loi. L’évaluation doit respecter des principes clés comme l’objectivité, l’indépendance, la transparence et le professionnalisme. Les critères principaux retenus pour juger de la qualité d’une politique sont ceux du CAD (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, durabilité et impact). L’évaluation peut se faire avant (ex-ante), pendant (in itinere) ou après (ex-post) la mise en œuvre d’une politique. Plusieurs modalités d’évaluation sont listées, comme l’autoévaluation, l’évaluation interne ou externe.

Les articles 16 et 17 exposent le principe d’évaluabilité. Toute politique publique doit être conçue de manière a être évaluable (c’est à dire incorporer des objectifs, des indicateurs, des valeurs de référence,… ). Cette responsabilité incombe à l’institution ou l’administration qui élabore cette politique publique.

Le titre II se concentre sur les évaluations menées au sein même de l’appareil d’État. L’évaluation interne est menée par l’organisme responsable de la politique. L’autoévaluation est une forme spécifique d’évaluation interne, assurée au sein de chaque ministère par le département en charge de l’évaluation. L’Inspection Générale d’État peut aussi conduire des missions d’évaluation interne. Le ministère en charge de la Planification du Développement est désigné comme l’organe assurant la coordination de toutes ces activités d’évaluation interne.

Le titre V expose diverses modalités de fonctionnement. Le Gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport annuel sur le suivi des actions décidées après une évaluation. Ce rapport de suivi est adopté par le Parlement, qui peut faire des recommandations au Gouvernement. Une plateforme participative, incluant des organisations de la société civile, est mise en place pour assurer un suivi citoyen des évaluations. Cette plateforme produit son propre rapport de suivi.

Le titre VI expose les Dispositions financières. Un fonds d’appui est créé pour soutenir l’évaluation interne des politiques publiques. Ce fonds est géré par le ministère en charge de la Planification du Développement. Pour l’évaluation externe, les fonds nécessaires sont logés au sein de chaque institution qui en a la charge et sont alimentés par des allocations budgétaires ou des appuis extérieurs.

Espagne

L’objectif de cette loi est de structurer et de systématiser l’évaluation des politiques publiques au sein de l’administration centrale espagnole. La loi est une réforme clé (Hito CID 146) du plan de relance espagnol, financé par l’UE, dans son volet de modernisation des administrations publiques. Elle répond aux recommandations d’organismes comme l’OCDE et l’Union Européenne pour la mise en place d’un cadre régulateur de l’évaluation.

La loi crée une nouvelle architecture pour piloter l’évaluation au sein de l’État :

- L’agence d’État pour l’Évaluation des Politiques Publiques (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas). Cette agence, dotée d’une grande autonomie est créée en remplacement de l’Institut pour l’Évaluation des Politiques Publiques.

- Unités de Coordination de l’Évaluation : chaque ministère doit désigner un organe pour coordonner ses activités d’évaluation et servir d’interlocuteur avec l’Agence d’État.

- Commission Supérieure de l’Évaluation (Comisión Superior de Evaluación) : un organe collégial est créé pour la coordination et la coopération entre les différents acteurs de l’évaluation au sein de l’administration.

- Conseil Général de l’Évaluation (Consejo General de Evaluación) : un organe consultatif est mis en place pour favoriser la participation de la société civile et la coopération interinstitutionnelle.

La loi établit processus et obligations comme le Plan d’Évaluations Stratégiques du Gouvernement : un plan quadriennal définissant les politiques publiques prioritaires à évaluer. Mais aussi le Plan d’Évaluation Départemental : chaque ministère devra élaborer un plan biennal de ses propres évaluations. La loi formalise plusieurs types d’évaluations : ex-ante, intermédiaire et ex-post. Les politiques publiques ayant un impact budgétaire, économique ou social important devront obligatoirement faire l’objet d’une évaluation ex-ante et ex-post.

Bien que sa création ait été actée par la loi en décembre 2022, son fonctionnement dépend de l’approbation de ses statuts, un processus retardé par les élections générales de 2023.

Etats-Unis

Cette loi américaine vise à moderniser la gouvernance fédérale en systématisant l’utilisation des données et de l’évaluation dans l’élaboration des politiques. La loi cherche à créer un écosystème où les données gouvernementales sont considérées et exploitées comme un atout stratégique. Une avancée majeure est la codification légale et la systématisation de pratiques qui étaient auparavant des recommandations ou des initiatives isolées. La loi crée de nouveaux rôles et structures obligatoires :

- Evaluation Officer (Responsable de l’évaluation) dans chaque agence pour superviser la qualité et la pertinence des évaluations.

- Chief Data Officer (CDO – Responsable des données) dans chaque agence, chargé de la gestion du cycle de vie des données.

- Un catalogue de données fédéral unique (Federal data catalogue) pour centraliser l’accès public aux données.

La loi inverse la charge de la preuve : une agence doit justifier pourquoi elle ne peut pas partager une donnée, plutôt que l’inverse. C’est un changement culturel et opérationnel majeur pour l’administration américaine. En rendant les données publiques, ouvertes et lisibles par machine, le gouvernement reconnaît implicitement que ces données ont une valeur pour les chercheurs, les entreprises et les citoyens, qui peuvent créer de nouveaux services et connaissances. Cette loi a forcé la création d’inventaires de données complets dans chaque agence et d’un portail centralisé.

En exigeant que les données soient lisibles par machine (machine-readable) et disponibles via des inventaires clairs, la loi a, sans le savoir explicitement, préparé le terrain pour l’adoption de l’IA dans le secteur public.

Renforcement de la Branche d’activité professionnelle pour l’évaluation

Avant cette loi, les évaluateurs étaient souvent « dispersés » dans différentes catégories d’emploi (analystes de programme, statisticiens, économistes, etc.). Il n’y avait pas de corps de métier unifié et reconnu. L’OPM (Office of Personnel Management) a travaillé avec les agences pour définir un référentiel de compétences commun pour les évaluateurs. Egalement, dans le système américain, chaque fonctionnaire appartient à une « occupational series » identifiée par un code (par exemple, la série 0343 pour « Management and Program Analysis »). En réponse à la loi, l’OPM a mis à jour les standards de cette série 0343 pour y inclure de manière beaucoup plus explicite les fonctions et compétences liées à l’évaluation de programmes. Enfin, l’OPM a publié un « Guide de Parcours de Carrière en Évaluation de Programmes« .

- OPEN Government Data Act, Pub. L. 115–435, 2019

Le Titre II de la loi présentée ci-dessus, intitulé « Open, Public, Electronic, and Necessary Government (OPEN) Data Act », édicte les mécanismes concrets à mettre en place pour la partie « données ». Concrètement, ce chapitre de loi établit le principe selon lequel les données publiques doivent être des « actifs de données gouvernementales ouvertes ». Pour ce faire, chaque agence doit d’abord créer un « inventaire complet des données » (comprehensive data inventory) recensant tous ses actifs. Ces inventaires sont ensuite centralisés et rendus accessibles au public via un portail en ligne unique, le « Federal data catalogue »

Pour superviser ce travail, la loi impose la désignation d’un Chief Data Officer (CDO) au sein de chaque agence, qui est responsable de la gestion du cycle de vie des données. L’ensemble de ces CDO forme le « Chief Data Officer Council », un organe chargé d’établir les meilleures pratiques à l’échelle du gouvernement, de promouvoir le partage de données entre les agences et de consulter le public.

Japon

- L’évaluation des politiques publiques au Japon, mémoire, Yuki Morita, 2005

Ce document est un mémoire de master analysant l’introduction et les difficultés de l’évaluation des politiques publiques au Japon au début des années 2000. Pour le Japon de l’époque, l’instauration d’une obligation généralisée d’évaluation des politiques publiques à l’échelle de l’administration centrale était en soi une innovation majeure. Elle marquait une tentative de passer d’une inspection administrative traditionnelle, axée sur la conformité, à une approche inspirée du « New Public Management », centrée sur la performance et les résultats. La réforme engendre la création d’un double mécanisme : une autoévaluation par chaque ministère, doublée d’une « évaluation de l’évaluation » par un autre ministère (le MIC).

Cependant, selon l’auteur, la réforme a été rapidement dévoyée. Les effets ont été quasi nul en amont : sur 7 353 « cas » ayant fait l’objet d’une évaluation ex-ante en 2002, seules deux politiques ont finalement été suspendues ou supprimées. Egalement, une forte inertie en aval : pour les politiques déjà en cours, l’évaluation ex-post n’a entraîné aucune modification dans près de 79% des cas en 2002, et dans 88% des cas en 2003.

La singularité de ce mémoire réside dans son analyse fine et critique de l’échec d’un « transfert de politique publique ». Il ne se contente pas de décrire le nouveau système d’évaluation japonais ; il décortique méticuleusement comment les spécificités culturelles, politiques et institutionnelles du Japon ont détourné, absorbé et neutralisé un modèle de gouvernance importé (le New Public Management).

L’obstacle culturel majeur vient de la traduction du mot « évaluation » par le terme japonais « hyôka », qui dans le langage courant implique un jugement de valeur subjectif, moral ou esthétique.

Une idée clé : l’évaluation est avant tout un outil d’aide à la décision stratégique et non un simple outil de contrôle administratif.

Ouvrages

- The Institutionalisation of Evaluation in the Americas, Palgrave macmillan, Reinhard Stockmann, Wolfgang Meyer, Laszlo Szentmarjay, 2022

Cet ouvrage examine les progrès de l’institutionnalisation de l’évaluation dans les pays du continent américain. Il s’agit du deuxième volume d’un compendium global, le premier étant consacré à l’Europe. Le livre analyse la situation dans 11 pays et trois organisations transnationales, en se concentrant sur les dimensions politiques, sociales et professionnelles. Rédigé par des experts de chaque pays, il dresse un état des lieux et une comparaison de la manière dont l’évaluation est intégrée.

Une idée clé : si l’évaluation n’existe que par la volonté des gouvernements et des administrations, elle est extrêmement vulnérable aux changements politiques et aux coupes budgétaires. Son institutionnalisation est superficielle, « posée » sur le système politique plutôt qu’intégrée en profondeur. Sans racines solides dans la société ou le monde universitaire, un simple changement de gouvernement peut balayer des années de progrès.

- Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques – Étude comparée des dispositifs en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-Bas, Jacob, Steve, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, coll. Cité européenne, no 35, 2005, 271 pages

- Evaluations de l’action des pouvoirs publics, du projet au bilan, Eric Monnier, Edition Economica, 1987 (2ème édition revue et augmentée, 1992)

Guides, études

- Recommandation de l’OCDE sur l’Évaluation des politiques publiques, boite à outils de mise en oeuvre, OCDE, 2025

Cette boîte à outils de l’OCDE est un guide pratique destiné aux responsables publics pour mettre en œuvre la Recommandation de 2022 (OECD/LEGAL/0478) sur l’évaluation des politiques publiques. ll ne s’agit pas seulement de mieux mener des évaluations individuelles, mais d’intégrer l’évaluation dans l’ADN de l’administration. Le document propose de passer d’une évaluation subie à une évaluation intégrée et stratégique, vue comme un outil essentiel au pilotage de l’action publique et à l’amélioration continue. Ce court guide permet à un pays de se comparer aux meilleures pratiques et d’identifier ses faiblesses de manière structurée grâce à l’outil d’auto-évaluation. Le guide préconise également de désigner des « référents » centraux pour coordonner et promouvoir l’évaluation et de les doter d’un pouvoir réel d’influence et de leur fournir « les prérogatives et les ressources nécessaires pour récompenser, inciter et influencer les ministères sectoriels ».

Une Idée clé : planifier les évaluations très en amont, par exemple en insérant des clauses d’évaluation dans les nouvelles lois – une mesure procédurale qui oblige les concepteurs d’une politique à réfléchir, dès le départ, aux critères de son succès et à la manière dont elle sera évaluée.

- Institutionnalisation de l’évaluation au Maroc, étude de benchmarking des degrés d’institutionnalisation et de l’organisation de la fonction d’évaluation, Association Marocaine de l’Evaluation, 2016

Une étude comparative commanditée par l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME) analyse les systèmes d’évaluation des politiques publiques dans neuf pays (Afrique du Sud, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Mexique, Royaume-Uni, Suisse) pour éclairer l’institutionnalisation de cette fonction au Maroc, suite à son inscription dans la Constitution de 2011. Plutôt que de rester théorique, le rapport offre des modèles institutionnels concrets (le DPME sud-africain, le CEE canadien, l’AEVAL espagnole) et des leçons pratiques. L’accent mis sur la construction d’un système adapté au contexte marocain, et non la simple copie d’un modèle étranger, est également central. La Constitution de 2011 a créé la brèche en rendant l’évaluation obligatoire. Cette étude vise à la rendre opérationnelle en impliquant le Parlement, le gouvernement et la société civile.

Une pratique clé : revues par les pairs (Peer Reviews) permettent des évaluations croisées des organes d’évaluation eux-mêmes. L’exemple du Contrôle Fédéral des Finances suisse, évalué par ses homologues allemand et norvégien, est une pratique de haut niveau qui assure la crédibilité et la qualité du système d’évaluation national en le confrontant aux standards internationaux.

Guide national de suivi-évaluation, Ministère de la planification et du développement, PNUD, Banque Mondiale, Togo ,2016

Le Guide National de Suivi-Évaluation du Togo se présente comme un référentiel méthodologique standardisé visant à harmoniser et institutionnaliser la pratique du suivi-évaluation (SE) au sein de l’administration publique et chez l’ensemble des acteurs du développement. Ancré dans une logique de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et aligné sur les réformes budgétaires de l’UEMOA, ce document opérationnalise la Politique et le Système Intégrés de Suivi-Evaluation en détaillant les procédures pour instaurer des systèmes de SE à tous les niveaux d’intervention, des politiques publiques aux projets spécifiques.

Actualisation : au lieu de suivre tous les ministères sur tout, le suivi-évaluation se concentre désormais sur 42 projets et réformes prioritaires. Le pays est passé d’une tentative de suivi administratif de masse (qui a souvent échoué par lourdeur) à un pilotage resserré de haut niveau (Présidence/Primature), inspiré des « Delivery Units ». Le lancement récent de l’Observatoire National du Numérique (ONN) en novembre 2025 illustre une volonté d’automatiser la collecte de données.

Conférences sur les capacités nationales d’évaluation

La Conférence sur les Capacités Nationales d’Évaluation (National Evaluation Capacities – NEC) est un événement biennal qui rassemble décideurs politiques, praticiens de l’évaluation et partenaires de développement. L’objectif principal est de renforcer les systèmes nationaux d’évaluation à travers le monde et promouvoir l’échange d’expériences.

Depuis sa création en 2009, la conférence est organisée par le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), souvent en collaboration avec d’autres partenaires clés comme l’Initiative Mondiale pour l’Évaluation (GEI).

La conférence de 2024 a abouti à l’adoption du « Plan d’action de Pékin pour 2030 » visant à renforcer les systèmes nationaux d’évaluation à l’échelle mondiale.

- 2024, Chine : l’évaluation réactive : pour le gouvernement, pour l’inclusion, pour l’avenir.

- 2022, Italie : des systèmes nationaux d’évaluation résilients pour un développement durable.

- 2019, Égypte : ne laisser personne de côté : l’évaluation pour 2030.

- 2017, Turquie : les personnes, la planète et le progrès à l’ère des ODD.

- 2015, Thaïlande : mêler les principes de l’évaluation aux pratiques de développement pour changer la vie des gens.

- 2013, Brésil : solutions aux défis de l’indépendance, de la crédibilité et de l’utilisation de l’évaluation.

- 2011, Afrique du Sud : l’utilisation de l’évaluation dans la prise de décision pour les politiques et programmes publics.

- 2009, Maroc : partager les expériences, les leçons et les contraintes dans la mise en œuvre des systèmes nationaux de S&E.

RESSOURCES CONNEXES

- Principes, normes et standards de l’évaluation (ressources)

- Glossaire : principes, normes, standards d’évaluation

- Glossaire : éthique, déontologie, intégrité

Ressources en évaluation

- Gouvernance de l’évaluation

- Ressources bibliographiques

- Bases de données évaluation de politiques publique

Date de première diffusion : 2010

Dernière actualisation : janvier 2026

Edition : Sébastien Galéa