Instaurée par la loi du 4 aout 2021, la commission d’évaluation de l’aide publique au développement attendait début 2025 son décret pour la nomination effective de ses membres.

Cette commission d’évaluation de l’aide publique au développement a été inspirée par la britannique ICAI (Independent Commission for Aid Impact), installée en 2011 avec un mécanisme d’évaluation triennale de son mandat.

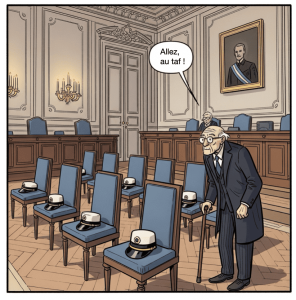

Ainsi, si la commission d’évaluation française disposait du même mécanisme de revue triennale que ses homologues britanniques, avec une première échéance théoriquement due en 2024, l’autorité aurait simplement pu constater que 3 ans après la promulgation de la loi, les membres attendaient toujours d’être nommés.

Dans ce long tunnel d’attente de l’installation, voici quelques autres fondements du mécanisme britannique dont la commission française pourrait s’inspirer :

- indépendance opérationnelle : budget propre de 1,8 millions de livres en 2023

- suivi des recommandations : 89 % des recommandations de l’ICAI sont mises en œuvre sous 12 mois

- méthode « beneficiary first » avec 45% du budget alloué aux enquêtes locales

- des mécanismes de plainte directe pour les bénéficiaires (12 000 signalements traités en 2024)

La première « review » de l’ICAI en 2013 s’interrogeait par ailleurs son propre rôle : viser l’exhaustivité de la répartition de l’aide ou plutôt se concentrer sur des thématiques spécifiques, en réponse aux besoins exprimés par la DFID (Department for International Development, aujourd’hui remplacée par le Foreign & Commonwealth Office) ?

Le budget de l’ICAI correspond à 0,022 % du total des dépenses d’APD du Royaume-Uni en 2023, estimé à une enveloppe totale de 8,3 milliards de livres sterling. Un montant toutefois considéré comme bien faible pour prétendre à une quelconque exhaustivité de l’évaluation de l’aide, lorsque à l’échelle d’un seul programme/projet, 3 à 7% du budget global devrait être consacré à la mise en place du système de suivi et évaluation.

Les différents périmètres de l’évaluation

L’évaluation des projets et programmes de développement (souvent évalués à titre contractuel), s’imbriquent dans l’évaluation de l’aide publique au développement (dont la commission attend la nomination effective), laquelle s’imbrique de manière plus large dans l’évaluation des politiques publiques.

Avancer sur un seul périmètre (l’évaluation de la politique d’aide au développement) sans développer un mécanisme plus large d’institutionnalisation de l’évaluation empêche de hiérarchiser les questions évaluatives, d’interroger la cohérence de l’ensemble pour aboutir à ce type de dérive, 3 ans pour la simple nomination d’une commission.

La principale question évaluative émanant de cette expérience étant de comprendre les mécanismes, de trouver les parades et modalités de prises de décision, d’engager des responsabilités afin que ce type de délais entre promulgation et mise en application ne soit plus acceptable ou toléré.

En bref : instaurée par la loi du 4 août 2021, la commission française d’évaluation de l’aide publique au développement n’est toujours pas opérationnelle, début 2025 ses membres attendent leur nomination par décret. Ce blocage révèle une difficulté à institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques mais surtout la priorité d’appliquer l’évaluation à une question plus large et basique : comment analyser, comprendre et corriger les défaillances institutionnelles qui permettent un tel délai entre la promulgation d’une loi et sa mise en application effective ?

Pour aller plus loin :

- Pauvreté, climat inégalités mondiales : appliquer la loi d’orientation et de programmation sur la solidarité internationale, Coordination Sud, juillet 2024

Sur le même sujet

- Commission d’évaluation de l’APD : une commission qui prend son temps

- Commission d’évaluation de l’APD : publication du décret d’application

- Commission d’évaluation de l’APD : premières nominations