Les limites intrinsèques

1. Rationalité, linéarité et causalité

Le cadre logique se fonde sur des principes de causalité, de linéarité et de rationalité. Pour autant, si l’Homo sapiens était rationnel, la planète serait une oasis de prospérité, sans nécessité de programmes de développement et donc de cadre logique…

La rationalité est limitée par la subjectivité, notre perception de la réalité influencée par nos principes, valeurs, dogmes ; par notre culture et éducation, nos orientations psychologiques et humeurs du moment…

Cette rationalité est par ailleurs limitée par notre champ de vision, ce qui nous apparait comme un manque de rationalité est souvent lié à un simple déficit d’information. Nous jugeons irrationnels des comportements dont nous ne comprenons pas les motivations.

Egalement l’apparente irrationalité peut émerger d’une distorsion entre intérêts individuels et intérêts collectifs. Une fois les intérêts individuels soulevés, l’explication des comportements se clarifie…

Selon René Descartes, père spirituel de la rationalité. : « Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions que l’on a reçues, et reconstruire de nouveau le système de ses connaissances.«

Le principe de linéarité est de la même manière tout relatif.

Divers chercheurs en sciences sociales vont remettre en cause ces « présupposés positivistes » :

« Si les gentils acteurs d’un projet se voient attribuer certains moyens, qu’ils utiliseront frugalement et dont ils rendront fidèlement compte, ils mettront en œuvre des activités utiles et nécessaires, qui permettront d’atteindre des objectifs vérifiables et bénéfiques, au service d’une juste cause, sauf si de méchants acteurs extérieurs ne font pas ce qu’ils ont promis de faire. »

Planification, gestion et politique dans l’aide au développement : le cadre logique, outil et miroir des développeurs – François Giovalucchi et Jean-Pierre Olivier de Sardan -Revue Tiers Monde, 2009

« le développement n’est pas mû par une logique cartésienne de cause à effet, mais par une dynamique chaotique de simultanéité »

Pierre Jacquet, « À la poursuite des Objectifs du millénaire », Option Finance, janvier 2005

« … vision technique et dépolitisée, sans références aux arènes locales, aux dynamiques en cours, aux jeux d’acteurs existants.»

«…il suffirait de dérouler mécaniquement les actions prévues pour obtenir les résultats attendus oubliant qu’une intervention induit des interactions permanentes entre les espaces locaux et l’intervention. »

Analyser, suivre et évaluer sa contribution au changement social , Philippe Lavigne Delville, séminaire AFD-F3E, 2014

Cette théorie de la causalité est également remise en cause par la théorie de la double causalité : l’avenir peut-il influencer le passé ? Mais quittons la métaphysique pour revenir à des éléments plus pragmatiques…

2. La simplification à outrance

Incorporer la substance d’une, trois ou cinq années de programme dans une matrice de 4 sur 4 est en soi une performance. Même si le rédacteur du cadre logique possède une connaissance extrêmement poussée du contexte, le degré de finesse et de précision qui pourra être transmis à travers les cases de l’outil ne sera que limité. Le cadre logique est forcément réducteur de la complexité d’une situation et de la tentative de réponse apportée.

Par ailleurs, seul le concepteur du cadre en possède toute la substance, lui ou elle seul.e en maitrise les nuances et les sous-entendus, les omissions de ce qui est considéré comme implicite afin de ne pas déborder du format tableur et, par souci de lisibilité, d’en équilibrer chaque case.

Pour autant la lecture de ce concentré de projet est complexe, chaque élément demande concentration et réflexion et il n’est probablement pas plus rapide de lire en profondeur un cadre logique sur 3 pages qu’un narratif de projet sur 30 ou 50.

Réponses aux critiques sur le cadre logique

Quelles que soient les critiques envers l’outil et son mode d’utilisation, force est de constater que Léon J. Rosenberg et Lawrence D. Posner (voir les prémices du cadre logique) étaient des visionnaires. A travers l’outil, les deux consultants entrevoyaient les fondations d’un système de suivi et d’évaluation pour l’agence de coopération américaine, alors même qu’aucune institution n’avait encore formalisé ce type de système.

Aussi, diverses approches méthodologiques postérieures au cadre logique étaient déjà dans le champ de vision de Rosenberg et Posner, par exemple :

La capitalisation d’expérience :

La justification première de l’investissement sollicité pour diffuser le cadre logique dans l’agence est ce que nous appelons communément aujourd’hui la capitalisation d’expérience.

Est-ce que la mise en place de nos préconisations* mérite l’investissement ? Cette question rhétorique en appelle une autre : quelle est la valeur de sauvegarder l’expérience de 20 années de développement ?

*la préconisation évoquée est l’adoption officielle et diffusion du cadre logique au sein d’USAID pour un montant d’environ 500 000$ en 1969

– Project evaluation and the project appraisal reporting system, 1969

La cartographie des incidences (outcome mapping) :

L’extrait ci-dessous illustre de manière troublante les fondements de la méthode de la cartographie des incidences, construite par opposition au cadre logique.

Par exemple, si l’objectif spécifique est d’augmenter la production de riz de 50% et que les résultats attendus sont (1) la construction de canaux d’irrigation (2) la distribution de semences à haut rendement et que le projet assume qu’il y aura suffisamment d’engrais sur le marché à un prix raisonnable et que les producteurs auront accès à des crédits – le projet pourrait avoir a influencer les producteurs et distributeurs d’engrais et les institutions bancaires malgré que celui-ci n’ai aucune autorité sur eux. Le responsable de programme peut le faire en partageant ses objectifs avec les parties prenantes. Avec le cadre logique, il peut présenter ses objectifs spécifiques, les réalisations attendues, et les hypothèses critiques pour le succès du projet. Il peut aussi présenter l’objectif global afin qu’ils puissent se rendre compte en quoi ils contribuent à une entreprise importante. Finalement, il peut partager avec eux les hypothèses du projet pour que chacun puisse visualiser son rôle permettant d’aider le responsable de projet à accomplir sa tâche.

The logical framework : a manager’s guide to a scientific approach to design and evaluation, Practical Concepts Incorporated, November 1979

Par ailleurs, certaines critiques comme l’absence de concertation ou la rigidité du cadre logique sont à relativiser car celles-ci avaient été anticipées considérées par Rosenberg et Postner :

Absence de concertation

Le processus d’élaboration du cadre est à faire de manière collaborative. Cela demande la participation de toutes les parties prenantes : les équipes de programmation, les équipes cadres, les gestionnaires de projets, les expertises techniques, les techniciens et fréquemment les experts en évaluation.

The logical framework : a manager’s guide to a scientific approach to design and evaluation, Practical Concepts Incorporated, November 1979

Rigidité

« The art of planning et replanning »

Le rapproche de rigidité du cadre logique quand bien même ces auteurs élevait la planification et re-planification au rang d’un art.

Austérité et conformisme

Bien sûr la diffusion de la méthode à travers les années et les institutions a débouché sur un niveau élevé de conformisme et de soucis de conformité. De nombreux projets font office de « copier/coller » et une peur de l’innovation afin de ne pas « sortir du cadre ». Pour autant, le mode de fonctionnement des auteurs était rafraichissant et atypique :

Un formateur se souvient : c’était un environnement des plus stimulants car la philosophie de Léon était d’embaucher des gens issus de parcours divers, de les projeter dans un domaine dans lequel il n’étaient pas experts, et de voir quel type de créativité pouvait émerger… avec pour objet… « la génération d’un flot d’idées plutôt qu’une application d’un savoir préconçu »

Il est toujours intéressant afin de saisir une méthode ou en cas d’incompréhension théorique, de revenir systématiquement à sa source. Peter Drucker, père fondateur de la Gestion Axée sur les Résultats et donc inspirateur de l’approche du cadre logique indiquait : « les résultats sont obtenus en exploitant des opportunités, et non et résolvant des problèmes ».

Alors même que la conception du cadre logique débute par un arbre à problèmes !

“Results are gained by exploiting opportunities, they are not gained by solving problems.” Peter Drucker

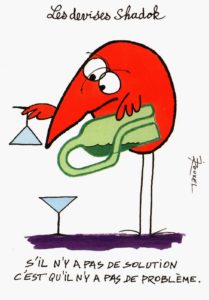

Et pour conclure ce tour d’horizon, une devise Shadok :

Question :

Selon vous, quelles sont les limites du cadre logique ? Comment pourrait-il être remplacé ?

Pour aller plus loin :

Approches critiques du cadre logique

- Planification, gestion et politique dans l’aide au développement : le cadre logique, outil et miroir des développeurs: François GIOVALUCCHI et Jean-Pierre Olivier de Sardan, Revue Tiers Monde, 2009/2 – n° 198, pages 383 à 406d

- The neutrality and formality of conflict : strategies, transformation and sights of the logical framework in Sarvodaya, Renuka Cheryl Fernando, thesis, The London School of Economics and Political Science, march 2015

- The use and abuse of the logical framework approach, SIDA, Oliver Bakewell, Anne Garbutt, 2005

- Cycle des projets, cadre logique et efficacité des interventions de développement, Christian Castellanet, GRET, 2003

- Gestion du cycle de projet : carences et aléas du cadre logique, Des Gasper, Le Courrier, n°173, 1999

- Design methods and tools: considerations on the revised Logframe presented in the EC PRAG, Massimo Rossi, décembre 2015

Le cadre logique

- L’analyse des parties prenantes

- L’analyse des problèmes

- L’analyse des objectifs

- L’analyse des stratégies

Date de première diffusion : octobre 2019