Une sélection de ressources en évaluation (guides, manuels, évaluations,…) par secteur d’intervention : adaptation, atténuation, biodiversité, gouvernance de l’évaluation.

Gouvernance de l’évaluation

Adaptation au changement climatique

- 2022 – Evaluation Policy of the Adaptation Fund, technical reference evaluation group, adaptation fund

Cette politique d’évaluation du Fonds d’Adaptation, date de 2022 et remplace le cadre de 2012. Le passage d’un « Cadre d’Évaluation » (EF) à une « Politique d’Évaluation » (EP) est jugé plus stratégique et engageant. La politique vise à améliorer l’apprentissage, la prise de décision et la redevabilité dans le financement de projets d’adaptation au changement climatique. Elle définit des principes (ex: équité, sensibilité à la complexité) et des critères d’évaluation élargis (au-delà des critères CAD de l’OCDE) : équité, gestion adaptative, mise à l’échelle, et durabilité/sécurité humaine et écologique. Les évaluations doivent être classées comme indépendantes, auto-conduites ou semi-indépendantes, et se dérouler à trois niveaux : Fonds, stratégique et opérationnel. Des lignes budgétaires dédiées et adéquates pour le suivi et l’évaluation doivent être incluses dans les propositions de projet.

Guides, manuels de suivi évaluation

- 2022 – Contrat de relance et de transition écologique, les fiches pratiques, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

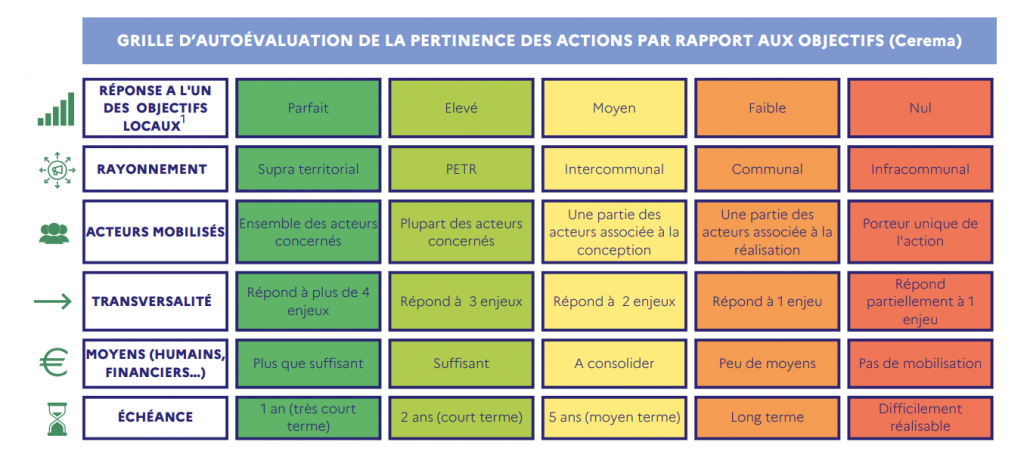

Les fiches pratiques du CRTE (contrat de relance et de transition écologique) proposent des méthodes pour traduire les ambitions territoriales en actions tangibles, en s’appuyant sur un des diagnostics partagés, une montée en puissance du suivi évaluation et un dialogue continu entre acteurs publics et privés. Le parcours proposé envisage une articulation systématique des politiques locales avec les engagements nationaux et internationaux, une priorisation annuelle des actions et l’utilisation de référentiels internationaux (ISO 37101, ODD). Le succès dépend tout particulièrement de la capacité à mobiliser des ressources d’ingénierie aussi bien interne qu’externe (ANCT, Cerema, ADEME,…)

Les collectivités territoriales jouent un rôle central dans la transition écologique, car leurs budgets orientent concrètement les politiques publiques locales. Le guide propose une méthode d’évaluation environnementale des budgets, permettant d’identifier l’impact de chaque dépense sur le climat et la biodiversité, grâce à une analyse ligne à ligne basée sur une taxonomie d’actions classées selon leur effet environnemental.

Le passage d’une logique de reporting à une logique d’aide à la décision budgétaire, permet d’orienter les choix politiques vers une plus grande cohérence écologique.

- 2022 – From what works to what will work. Integrating climate risks into sustainable development evaluation – a practical guide, Beauchamp, E., Marsac, C., Brooks, N., D’Errico S., Benson, N., IIED, London

Les approches traditionnelles d’évaluation du développement durable peinent à intégrer la complexité et l’incertitude croissante liées aux risques climatiques. Ce guide propose de passer d’une logique rétrospective (« ce qui a marché ») à une anticipation prospective (« ce qui marchera ») pour concevoir des politiques résilientes face à l’évolution du climat. L’innovation majeure réside dans l’intégration systématique des risques climatiques à chaque étape du cycle de projet, et des outils concrets comme des fiches ODD, permettant d’adapter les questions évaluatives et de débusquer les sources de données spécifiques à chaque contexte.

Cette démarche rompt avec les approches court-termiste et critique en filigrane, l’inadéquation des pratiques actuelles d’évaluation et l’urgence d’instaurer des boucles d’apprentissage pour l’adaptation continue.

- 2022 – Guide pour la construction, la mise en oeuvre et le suivi d’un plan de transition, guide méthodologique, ADEME

Ce guide propose une méthode opérationnelle et des étapes à suivre pour la construction, la mise en place et le suivi d’un plan de transition (l’ensemble des actions et des moyens envisagés pour la réduction des émissions liées aux activités d’une organisation en fonction de l’Accord de Paris) avec de nombreux retours d’expérience. La transition bas carbone ne peut plus être traitée comme un simple exercice de conformité réglementaire, mais doit devenir un levier stratégique et un facteur de différenciation.

- 2022 – Mesurer la contribution des projets à l’adaptation et la résilience aux changements climatiques, Coordination Sud

Cette publication met en lumière l’importance d’intégrer l’adaptation et la résilience aux changements climatiques dans les projets de développement. Faire de cette notion une finalité récurrente des projets. L’étude, issue de travaux collaboratifs de la Commission Climat et Développement (CCD), crée en 2007, propose une feuille de route pour caractériser et mesurer concrètement les impacts des projets sur l’adaptation et la résilience.

Des exemples concrets sont exposés, comme le projet CEMAATERR du GERES au Maroc et le projet Tsara Kobaby au GRET à Madagascar, pour illustrer comment l’adaptation et la résilience peuvent être intégrées et mesurées, notamment à travers la définition de « facteurs de résilience ».

Les facteurs de résilience sont des capacités ou attributs clés, tels que la capacité d’absorption, d’adaptation et de transformation, la gouvernance responsable, l’information et les moyens d’existence sécurisés, qui renforcent la capacité d’un système (communauté, écosystème) à faire face aux chocs et aux stress liés aux changements climatiques.

La publication met l’accent sur le fait que le « chemin » ou le processus d’établissement des indicateurs est aussi important que le résultat final, car il est propre à chaque organisation et projet. Les approches standardisée avec des bases de données d’indicateurs « clés en main » ne sont pas toujours appropriées. Les auteurs laissent poindre une tension entre la volonté des financeurs d’avoir des indicateurs agrégables et comparables, et la réalité du terrain qui exige une approche contextualisée et participative.

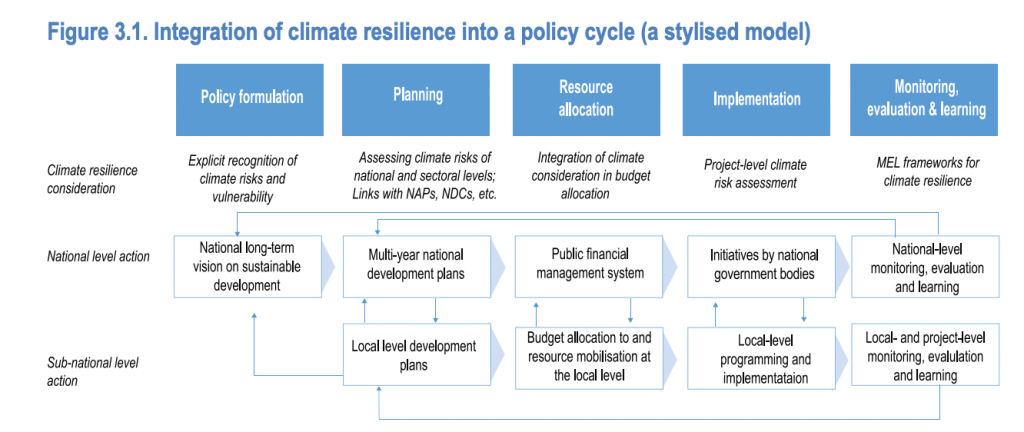

- 2021 – Strengthening Climate Resilience, Guidance for Governments and Development Co-operation, OECD

Ce guide vise à aider les gouvernements des pays en développement et les acteurs de la coopération au développement à renforcer la résilience des systèmes humains et naturels face aux impacts du changement climatique. Il met en avant trois aspirations fondamentales : l’appropriation par les pays, l’inclusivité et la durabilité environnementale et sociale. Le guide fournit des listes de contrôle détaillées et actionnables pour les gouvernements et les agences de coopération au développement et préconise un cycle continu d’implémentation, de suivi, d’évaluation et surtout d’apprentissage. L’ouvrage recommande une gouvernance adaptative qui reconnaît et intègre l’incertitude profonde et s’éloigne des plans fixes à long terme. Ou encore d’appuyer le développement des capacités institutionnelles et techniques pour la résilience. Un enjeu est l’intégration des risques et opportunités climatiques dans tous les cycles politiques et plans de développement sectoriels.

- 2020 – Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle, EEA Report No 6

Ce rapport de l’Agence Européenne pour l’Environnement analyse l’avancement et les obstacles concernant le suivi et l’évaluation (S&E) des politiques nationales d’adaptation au changement climatique dans les pays de l’Espace Économique Européen (EEE). Presque tous les pays européens ont désormais des politiques nationales d’adaptation (stratégies et/ou plans). Le suivi, le rapportage et l’évaluation sont cruciaux pour mesurer les progrès, apprendre des expériences et réviser les politiques d’adaptation. L’intégration (mainstreaming) de l’adaptation dans les politiques sectorielles progresse également mais nécessite des leviers spécifiques. L’engagement des parties prenantes est essentiel à toutes les étapes du cycle politique, y compris le S&E. Il y a une reconnaissance croissante du besoin d’évaluer les risques climatiques transnationaux et les effets en cascade. La réussite du S&E (et de l’adaptation en général) dépend d’une coordination efficace (horizontale et verticale), d’un leadership clair et de la volonté d’utiliser les résultats des évaluations pour infléchir les politiques, même si cela implique des remises en question.

- 2017 – Tracking Adaptation in Agricultural Sectors, climate change and adaptation indicators, FAO

Le document souligne la nécessité croissante de suivre les progrès de l’adaptation au changement climatique au niveau national, notamment dans le contexte de l’Accord de Paris. Il propose un cadre et une méthodologie spécifiques pour le Suivi de l’Adaptation dans les Secteurs Agricoles (TAAS) au niveau national, couvrant les cultures, l’élevage, la foresterie, la pêche et l’aquaculture. Il insiste sur la flexibilité du cadre pour s’adapter aux contextes nationaux et locaux spécifiques et sur l’importance d’utiliser les données et indicateurs existants (ODD, Cadre de Sendai) pour éviter la duplication des efforts. Le développement d’un cadre spécifiquement dédié aux secteurs agricoles au niveau national pour le suivi de l’adaptation est une contribution intéressante, car de nombreux outils existants étaient alors soit spécifiques à des projets, soit multisectoriels. A retenir également, la proposition d’une procédure de notation et d’un système de classement des niveaux d’adaptation (de très faible à très élevé) pour évaluer les progrès.

- 2015 – Suivi de l’adaptation et mesure du développement : manuel de planification locale, iied, mars 2015 (Tracking Adaptation and Measuring Development)

Ce manuel de suivi évaluation est intéressant dans le sens où il nous propose d’évaluer deux axes en parallèle : l’évaluation des capacités institutionnelles à gérer les risques climatiques (Démarche 1) et les résultats de l’adaptation (Démarche 2).

En utilisant des outils comme la « Théorie du Changement » et des fiches de notation standardisées pour évaluer les capacités institutionnelles, le guide offre une procédure structurée en six étapes pour concevoir un système de suivi qui relie la gouvernance aux résultats concrets sur le terrain.

Le cadre est spécifiquement conçu pour évaluer comment les interventions des institutions (Démarche 1) influencent les résultats au niveau local (Démarche 2). Si les institutions ne mettent pas en place les politiques, les financements et la coordination nécessaires, les efforts locaux resteront limités, fragmentés et manqueront de soutien pour être pérennes.

Une idée clé : l’évaluation de l’adaptation doit évoluer pour prouver l’évitement des pertes futures, transformant le succès d’un gain visible en une absence de dommage.

Ce document de l’ADEME est un guide méthodologique conçu pour aider les collectivités territoriales à structurer et mettre en œuvre le suivi et l’évaluation de leurs politiques d’adaptation au changement climatique. Le guide propose l’utilisation du « cadre logique » comme outil central pour planifier et évaluer.

L’accent est mis sur une « gouvernance transversale », l’adaptation ne peut réussir en silo et nécessite une appropriation large. L’ADEME préconise d’anticiper le S-E dès la conception de la politique, de définir son périmètre et organiser le pilotage en désignant un responsable et en impliquant les parties prenantes (comités de suivi et d’évaluation). En ligne de fond, les collectivités sont encore peu matures sur le sujet de l’adaptation et son évaluation, d’où le besoin d’un guide structurant.

Evaluation

- Evaluation of the EU ‘s support to climate action and environment in enlargement and neighbourhood regions, European Commission, Directorate-General for International Partnerships, Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 2022

Rapports, études

- 2024 – National Monitoring, Evaluation, and Learning Systems for Climate Change, Adaptation A comparative analysis of nine countries, IISD REPORT

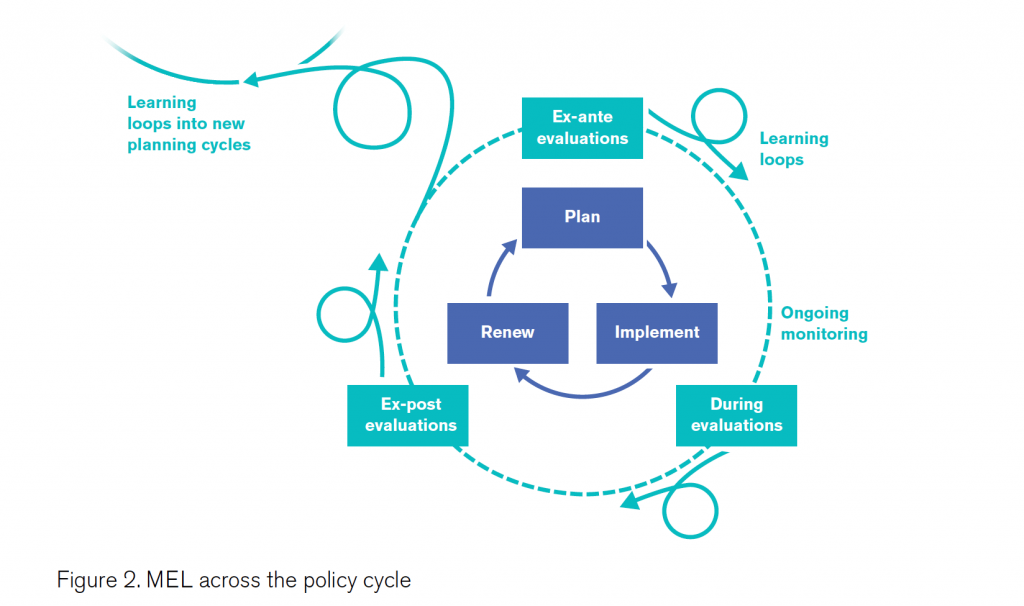

Le rapport souligne l’importance croissante des systèmes de suivi, évaluation et apprentissage (MEL) nationaux pour l’adaptation au changement climatique. Le document compare les approches MEL dans neuf pays pour identifier les variations et les progrès réalisés depuis 2014, notant que tous les pays étudiés ont des systèmes MEL au moins partiellement fonctionnels, mais que l’accent reste principalement sur le suivi plutôt que sur l’évaluation et l’apprentissage. Cela suggère un manque de profondeur dans l’analyse des effets réels des actions d’adaptation, se contentant souvent de mesurer la mise en œuvre plutôt que l’impact transformateur. Au lieu de créer de nouveaux systèmes de toutes pièces, les pays devraient d’abord faire un inventaire de leurs mécanismes de suivi déjà en place pour le développement durable, l’agriculture, la santé, etc. et identifier comment les adapter ou les compléter pour inclure les aspects d’adaptation au changement climatique. Ce rapport IISD ouvre la voie à une meilleure compréhension des différentes trajectoires et approches adoptées par les pays pour mettre en place des systèmes MEL pour l’adaptation.

Une idée clé : investir dans la compréhension des dynamiques sociales en matière d’efficacité de l’adaptation (notamment la collecte de données qualitatives et via des problématiques de genre)

Le cas de la France

Le système de suivi, évaluation et apprentissage (MEL) pour l’adaptation au changement climatique en France s’appuie principalement sur le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) et les activités de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), qui opère via le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). L’objectif est de rendre compte de la mise en œuvre du PNACC. Le CNTE, composé de représentants gouvernementaux, d’élus et de la société civile, coordonne le MEL, avec des réunions bimensuelles et des rapports bisannuels. Un outil numérique interne est utilisé par les points focaux ministériels pour rapporter leurs actions et résultats via 100 indicateurs. La France mène des évaluations à mi-parcours et en fin de période pour ses PNACC, s’appuyant sur ces données pour éclairer les décisions futures. Point faible principal : le rapport souligne que la compréhension des dynamiques sociales, par exemple les considérations d’égalité des sexes et d’inclusion sociale (GESI) ne sont pas un axe majeur dans la planification et l’évaluation de l’adaptation en France, et il n’existe aucune trace de leur intégration dans les indicateurs ou la désagrégation des données.

- 2015 – Étude climat #52, L’adaptation des villes aux impacts du changement climatique : s’approprier les outils et accéder aux financements, Bilan de la littérature et des outils disponibles, Vivian Dépoues, Alexia Leseur, Institute for Climate Economics

Cette étude de 2015 réalisée par I4CE dresse un bilan de la littérature et des outils disponibles pour l’adaptation des villes francophones aux impacts du changement climatique. Les villes sont particulièrement vulnérables au changement climatique en raison de la concentration de population, d’activités économiques et d’infrastructures, souvent en zones à risque (littoraux, fleuves). Une offre riche d’outils et de guides méthodologiques existe pour accompagner les villes dans l’élaboration de stratégies d’adaptation. Un accent est mis sur « l’appropriation » des outils par les acteurs locaux, soulignant que la simple existence d’outils ne suffit pas. L’étude constate un décalage important entre la maturité de l’offre d’outils et la demande ou l’appropriation réelle par les villes. C’est à dire une difficulté pour les villes de passer des réflexions stratégiques à la mise en œuvre concrète de projets d’adaptation.

Biodiversité

- 2014 – Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales : cadre de réflexion et d’analyse pour les territoires, UICN France, Paris

Ce document de 2014, produit par le Comité français de l’UICN, propose un cadre de réflexion et d’analyse pour aider les collectivités territoriales françaises, notamment les régions, à sélectionner et utiliser des indicateurs de biodiversité. Il passe en revue les jeux d’indicateurs existants aux niveaux mondial, européen, national et local. S’appuyant sur le modèle DPSIR (Forces motrices-Pressions-État-Impacts-Réponses), il structure un questionnement stratégique et identifie 25 thématiques clés pour l’élaboration d’un futur jeu d’indicateurs synthétique.

Le document évoque l’adaptation et la déclinaison de l’Indice de Singapour, initialement conçu pour les villes, à d’autres échelles territoriales et identifie et comble un manque d’outils standardisés et adaptés aux collectivités territoriales françaises (hors grandes villes) pour le suivi de la biodiversité.

Ce cadre de réflexion incite à une gouvernance environnementale plus structurée et comparable entre territoires. L’objectif est de faire de la biodiversité un enjeu central de l’aménagement et des politiques locales, en préparation d’un jeu d’indicateurs commun.

2014 – Développement d’une méthode d’évaluation quantitative des effets des projets d’infrastructures de transport terrestre sur les milieux naturels, Fanny Mallard

Cette recherche élabore une méthode d’évaluation quantitative des effets des projets d’infrastructures de transport terrestre sur les milieux naturels. Elle vise à dépasser les approches qualitatives en introduisant un processus gradué de trois étapes. L’objectif est d’intégrer ces considérations écologiques tôt dans la planification pour minimiser les atteintes à l’environnement. La méthode propose une approche multi-échelles : analyse des impacts aux niveaux de l’habitat, de l’écosystème et de l’éco-complexe (paysage). Egalement, le passage d’une protection environnementale souvent axée sur des aspects légaux (espèces rares, zones protégées) à une évaluation proactive basée sur la vulnérabilité intrinsèque de tous les milieux naturels affectés. Ou encore la volonté d’intégrer l’évaluation écologique quantitative très en amont dans le processus de planification des projets (études d’opportunité/faisabilité), et non plus seulement au stade des études d’impact réglementaires.

Les classiques

Quelques références, ouvrages fondateurs, convention, rapport, etc. considérés comme classiques sur la thématique du climat.

2003 – Road Ecology: Science and Solutions, Forman, R.T., D. Sperling, et al., Island Press, Washington D.C

Cet ouvrage pionnier intègre diverses théories et concepts pour fournir un cadre scientifique complet sur les impacts écologiques des routes et des transports. Le texte intègre des connaissances auparavant fragmentées et expose une « science de l’écologie des routes » à une échelle conceptuelle, sous une égide scientifique interdisciplinaire, reconnaissant pleinement que les effets écologiques des infrastructures de transport sont inextricables des avantages économiques et sociaux. Le livre met en lumière un paradoxe entre la prospérité croissante de la mobilité humaine et la dégradation concomitante de la nature. Une perception des routes comme symboles de progrès masque leurs profondes et souvent irréversibles conséquences écologiques. Le guide a participé à déclencher l’intégration des principes de l’écologie des routes dans la politique de transport, la planification et la conception de projets, favorisant la mise en œuvre de mesures telles que les passages fauniques, la gestion des accotements et la réduction de la fragmentation de l’habitat à l’échelle mondiale.

Développement durable

Les classiques

1993 – Corps central d’indicateurs de l’OCDE pour les examens des performances environnementales, rapport de synthèse du groupe sur l’état de l’environnement, monographies sur l’environnement n° 83, OCDE

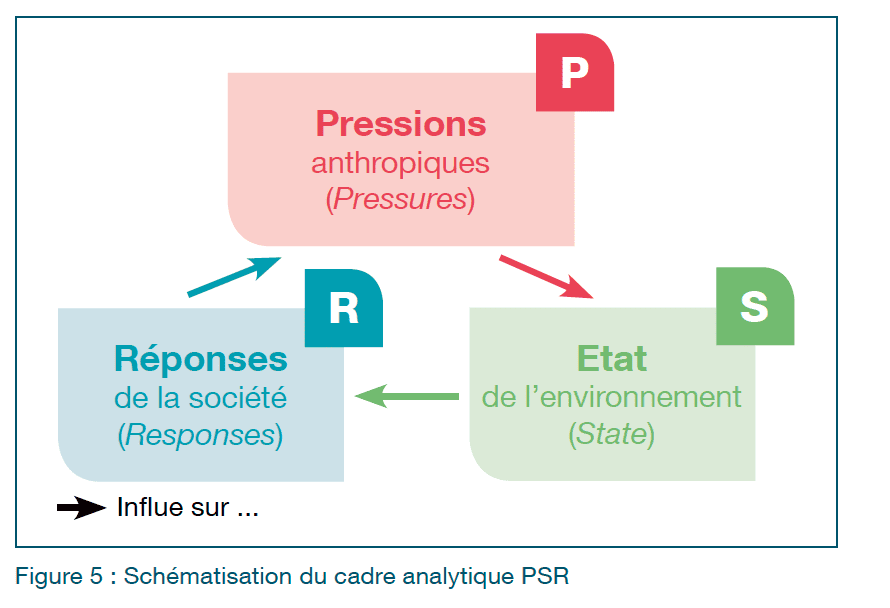

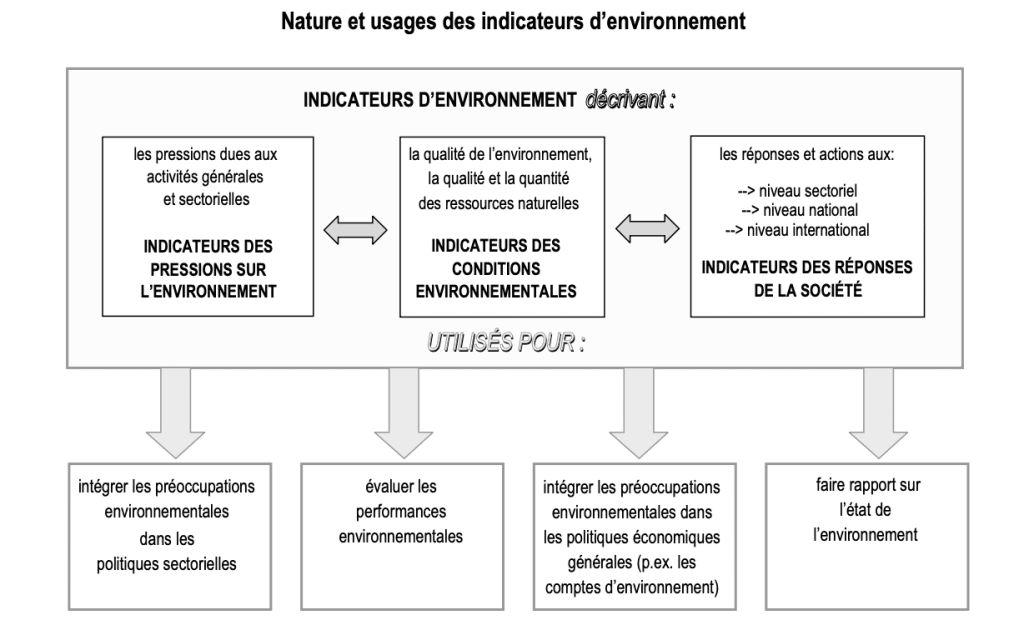

Ce document de l’OCDE établit les bases pour un « corps central » d’indicateurs environnementaux. L’objectif est d’harmoniser la manière dont les pays membres mesurent leurs performances écologiques pour permettre des comparaisons internationales et des examens rigoureux. Cette étude introduit le cadre conceptuel « Pression-État-Réponse » (PER) comme structure de base. Ce cadre ne se contente pas de décrire un état (ex: l’eau est polluée), il force à identifier les pressions économiques qui en sont la cause (ex: rejets de l’agriculture) et à évaluer l’efficacité des réponses sociétales (ex: stations d’épuration). Le document est un outil de « soft power », en établissant un cadre d’évaluation commun, l’OCDE instaure un mécanisme de pression par les pairs, incitant les pays membres à une plus grande redevabilité environnementale. Il révèle une tension fondamentale entre le besoin de simplicité pour les décideurs politiques (indicateurs synthétiques) et la complexité de la réalité scientifique. Ce travail a été fondateur pour la systématisation des Examens Environnementaux par Pays de l’OCDE, qui sont devenus une pratique établie.

Le modèle Pression-État-Réponse est aujourd’hui jugé trop linéaire et d’un simplification excessive ; les interactions et boucles de rétroaction complexes sont mieux reconnues. De plus, l’approche est très centrée sur l’État-nation, alors que le rôle des acteurs non étatiques (villes, multinationales) et la complexité des chaînes de valeur mondiales sont désormais considérés comme primordiaux.

- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Nations-Unies, 1992

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est l’un des principaux traités qui ont été adoptés et ouverts à la signature lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.

Cette convention constitue le texte fondateur de la coopération internationale sur le climat. La mise en place d’une structure de gouvernance permanente (la COP, les organes subsidiaires) pour suivre et renforcer les engagements dans le temps était novatrice. L’idée de créer des « inventaires nationaux » d’émissions selon des méthodes comparables a jeté les bases d’une comptabilité carbone mondiale. Ce document acte le passage d’une simple préoccupation scientifique à un engagement politique international. La Convention établie que l’environnement et le climat ne sont plus des sujets purement nationaux, mais des biens communs mondiaux dont la gestion requiert une coopération et des règles internationales. Le texte insiste sur les « besoins spécifiques » des pays en développement, leur droit au développement et la responsabilité historique des pays développés. Les références répétées à la souveraineté des États sur leurs ressources et leurs politiques environnementales sont une garantie donnée aux pays qu’il n’y aura pas d’ingérence directe dans leurs affaires intérieures. Le texte stipule que les mesures climatiques ne doivent pas devenir des « entraves déguisées au commerce international » et démontre la puissance du paradigme économique dominant, même au sein d’un accord environnemental. Cet accord-cadre a ouvert la voie à tout l’édifice de la gouvernance climatique mondiale, préfigurant le protocole de Kyoto ou l’accord de Paris.

- 1987 – Notre avenir à tous (Rapport Brundtland), Gro Harlem Brundtland

En décembre 1983, le Secrétaire général de l’ONU a demandé à Gro Harlem Brundtland (alors Première ministre de la Norvège) de créer et de présider une commission spéciale et indépendante : la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED). Le mandat de la commission était de proposer des stratégies à long terme pour concilier protection de l’environnement et développement économique. La commission a auditionné pendant trois ans des experts, des citoyens et des gouvernements sur les cinq continents avant de produire son rapport. Des catastrophes récentes et médiatisées (Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986) avaient rendu l’opinion publique et les dirigeants politiques plus réceptifs à un message sur les risques environnementaux globaux ce qui a donné à ce rapport une légitimité et une résonance mondiale.

Le rapport Brundtland établit le concept de développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le rapport rompt avec la vision purement productiviste du développement. Il introduit une dimension éthique et de responsabilité intergénérationnelle. Avant ce rapport, le développement et l’environnement étaient souvent considérés comme des objectifs contradictoires. Le rapport Brundtland sous-entend que les modèles de développement des pays industrialisés ne sont pas généralisables à l’échelle de la planète sans provoquer un effondrement écologique. L’auteur préconise le développement et l’utilisation d’indicateurs de développement durable, allant au-delà du PIB, pour mesurer le progrès. Ces indicateurs doivent intégrer des données environnementales (qualité de l’air, de l’eau, état des sols) et sociales (santé, éducation, inégalités).

Ce rapport a jeté les bases conceptuelles et politiques du développement durable à l’échelle mondiale. Il a directement mené à l’organisation du Sommet de la Terre de Rio en 1992, qui a abouti à l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la Convention sur la diversité biologique. Le rapport ne se contente pas de proposer des ajustements techniques, il appelle à réformer le système de prise de décision mondial pour y intégrer l’environnement.

- Adaptive Environmental Assessment and Management édité par C.S. Holling, 1978

Cet ouvrage propose de remplacer l’évaluation environnementale traditionnelle, perçue comme un processus réactif et statique, par une approche de gestion adaptative.

La gestion des systèmes environnementaux doit accepter et intégrer l’incertitude comme une donnée fondamentale. L’objectif ne doit pas être la stabilité (qui rend les systèmes fragiles), mais la résilience (la capacité d’un système à absorber les chocs et à persister). Les modélisations ne sont pas un outil de prédiction, mais des instruments de compréhension et de dialogue. L’ouvrage affirme que la prédiction parfaite est impossible et propose de le remplacer par « agir pour apprendre ». Il rompt avec la quête d’optimisation et d’efficacité à tout prix. Les auteurs admettent les limites de la connaissance et s’opposent à une science qui fournirait des « réponses » définitives.

Holling popularise l’idée que les modèles les plus efficaces sont ceux co-construits avec les parties prenantes, transformant un outil d’expert en un outil de médiation et d’apprentissage collectif. L’ouvrage recommande de transformer l’évaluation d’un exercice de jugement final en un processus de communication adaptatif et continu. De tester systématiquement la sensibilité des politiques à l’incertitude (incertitude du modèle, changement des objectifs, erreurs de mise en œuvre). L’innovation est alors de fusionner l’évaluation d’impact (un exercice ponctuel) et la gestion des ressources (un processus continu) en un seul concept : la gestion adaptative. Il en fourni le cadre conceptuel et méthodologique qui est maintenant enseigné à grande échelle.

La singularité de l’ouvrage réside dans l’intégration cohérente de trois niveaux :

– une philosophie : accepter l’incertitude.

– une théorie écologique : la résilience.

– une méthodologie pratique : la gestion adaptative via des ateliers et la modélisation.

- Les Limites à la croissance (dans un monde fini), rapport du club de Rome (ou « rapport Meadows »), 1972

Le document est un rapport du Club de Rome sur les conséquences de la croissance mondiale. Il utilise un modèle informatique pour simuler l’interdépendance de la population, de l’industrialisation, de la pollution, de la production alimentaire et de l’épuisement des ressources sur le long terme. La conclusion principale est que les tendances actuelles de croissance sont insoutenables et mèneront à un déclin « soudain et incontrôlable » si elles ne sont pas modifiées. Les auteurs proposent de tendre vers un état d’équilibre mondial, nécessitant des changements fondamentaux dans les valeurs et objectifs sociétaux pour assurer un avenir durable.

L’idée clé est que la croissance exponentielle dans un système fini mène inévitablement à l’effondrement, non pas si les limites seront atteintes, mais quand et comment. Cela constitue une rupture avec la croyance dominante selon laquelle les solutions technologiques seules peuvent indéfiniment repousser toutes les limites physiques à la croissance. Le rapport souligne que les solutions technologiques ne font souvent que déplacer le problème vers une autre limite ou retarder l’inévitable, sans résoudre la question fondamentale de la croissance exponentielle dans un monde fini. Le rapport critique implicitement le paradigme sociétal dominant qui assimile la croissance au progrès.

Le rapport préconise de stabiliser la population en égalisant les taux de natalité et de mortalité, et le capital industriel en égalisant les taux d’investissement et de dépréciation. Egalement de réduire la consommation de ressources par le recyclage et une durabilité accrue des produits, et de minimiser la production de pollution. De prioriser la production alimentaire pour tous et les pratiques agricoles durables, tout en privilégiant les services (éducation, santé) aux biens matériels.

Evaluation

- 2004 – La dynamique de l’évaluation face au développement durable, sous la direction de Claudine Offredi

Cet ouvrage analyse le rôle de l’évaluation des politiques publiques afin de questionner les finalités des projets et politiques se réclamant du développement durable, au-delà du simple contrôle de performance, en intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales. Il met en lumière la nécessité d’une approche systémique et participative, dépassant les logiques sectorielles traditionnelles pour mieux répondre à la complexité des enjeux.

Autres ressources en évaluation par secteur :

- Agroécologie et développement agricole

- Climat

- Culture

- Empowerment

- Genre et discriminations

- Santé

- Société civile

- Transition des territoires

- Utilité sociale

- Urgence

Date de première diffusion : 2019

Dernière actualisation : 2025

Edition : Sébastien Galéa