Dans les rouages de la méthode

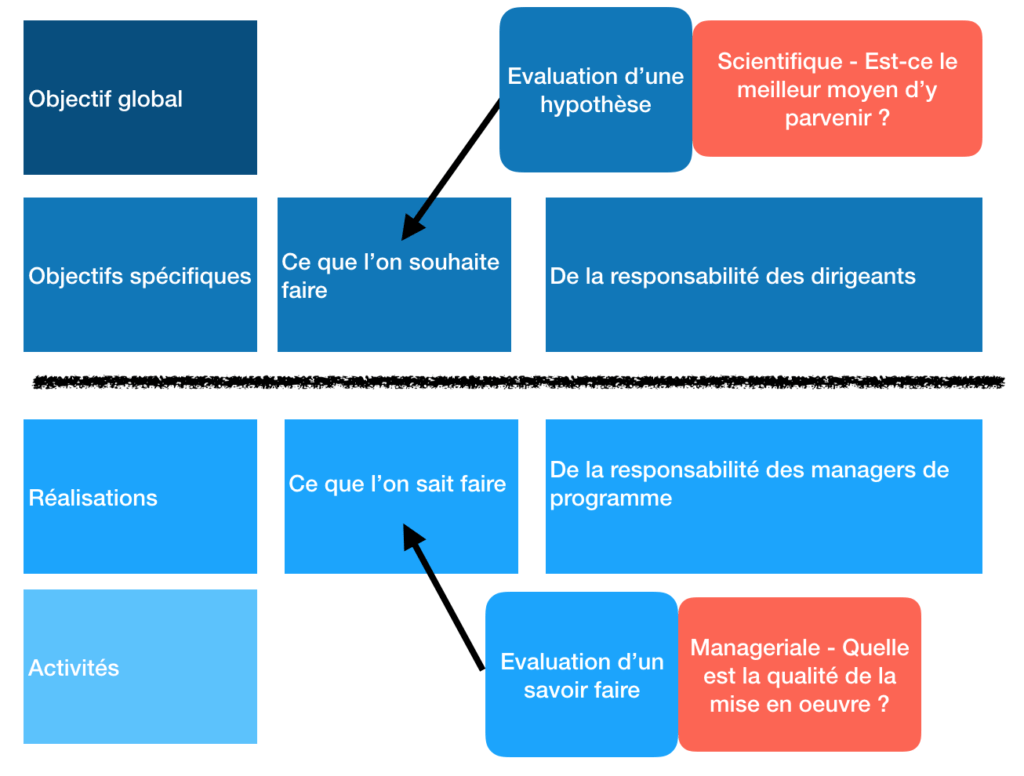

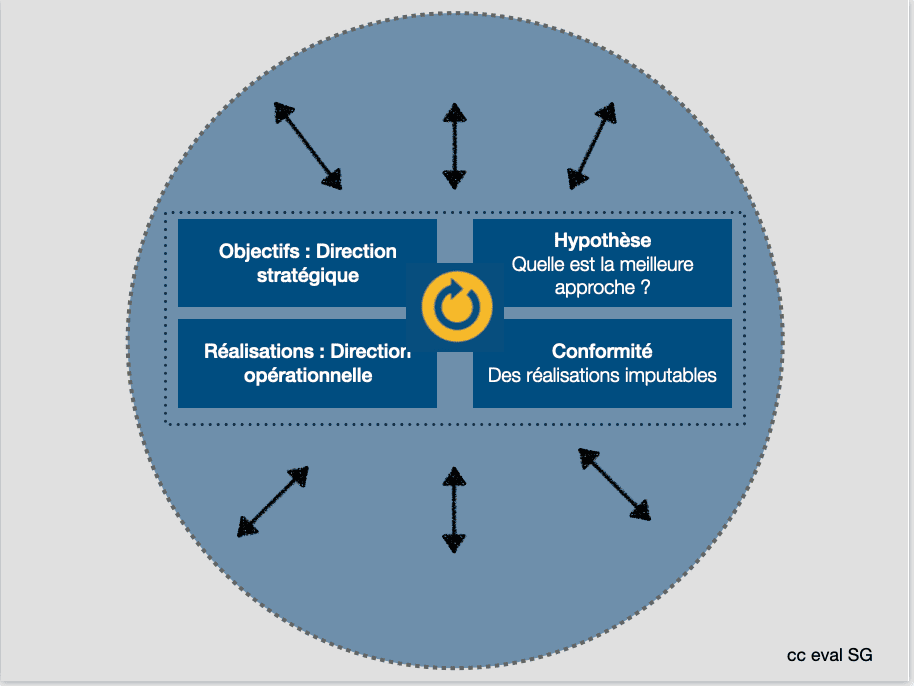

Une ligne invisible existe dans le cadre logique entre le niveau des réalisations, supposément sous contrôle et de la responsabilité des gestionnaires de projet – et l’objectif de rang supérieur, ce vers quoi l’on souhaite aboutir, qui correspond à l’évaluation de la stratégie adoptée : était-ce le meilleur moyen de parvenir à nos fins ?

Le cadre logique est alors également potentiellement utilisé pour suivre la performance individuelle des gestionnaires.

Le cadre logique se pense ainsi comme un système relativement fermé, au niveau des réalisations, avec des performances dont les gestionnaires (responsable, chargés de projet,…) sont redevables. Pourtant c’est souvent sur le plan opérationnel que les contextes se désagrègent et sont rattrapés par la réalité rêvée des cadres, avec des conséquences très nettes sur la mise en oeuvre: retards administratifs, difficultés de recrutement, hausse des coûts des matières premières, déplacements limités… L’hypothèse de départ n’est plus évaluable en l’état, et pourtant, c’est toute la stratégie du projet qui a été pensée et déployée dans ce cadre de vision initial.

En clair

A son origine la méthode du cadre logique avait pour objet d’exposer une distinction claire entre deux niveaux de responsabilité au sein d’une même organisation :

➲ La responsabilité de la direction : leur rôle est de définir la stratégie. Ils doivent répondre à la question : « Le projet que nous avons lancé était-il le meilleur moyen d’atteindre notre objectif plus large ? »

➲ La responsabilité des chargés de projet : leur rôle est de s’assurer que les « réalisations » (les produits, services ou résultats concrets) sont livrées comme prévu. C’est la partie opérationnelle, ce qui est sous leur contrôle direct.

Aujourd’hui, les cadres logiques sont souvent utilisés pour effectuer des demandes de financement. Même si les cadres sont à construire dans leur intégralité, les niveaux supérieurs d’objectifs sont exposés dans les appels d’offre. Les chargés de projets doivent ainsi, de la même manière, s’inscrire de manière opérationnelle dans des objectifs pré-établis.

Une logique d’intervention qui se décline par partie prenante

Une des difficultés dans la compréhension de la matrice est que le niveau de résultat varie en fonction de la position/responsabilité de chaque partie prenante dans le programme. Ce qui apparait en tant que « réalisation » dans un cadre logique pourra légitimement apparaitre comme simple « activité » dans un autre cadre logique . Par exemple, un cycle de formation est une réalisation (un service) pour l’organisme de prestataire de formation, mais une simple activité pour les agents du ministère formés. Cette activité pour les agents du ministère concoure néanmoins à une réalisation de plus haut niveau, par exemple la mise en place d’un nouveau service en lien avec le contenu de la formation.

Autre exemple : dans le cadre logique d’une ONG de plaidoyer, le dépôt d’un projet de loi par le gouvernement est un effet d’une campagne de sensibilisation (la campagne de sensibilisation est la réalisation, c’est à dire le produit concret, sous contrôle de l’ONG). Alors qu’au niveau du gouvernement, le projet de loi est la réalisation même (le « produit » concret, sous contrôle du gouvernement).

En bref : le cadre logique structure l’intervention selon une hiérarchie de résultats, allant des activités concrètes à l’objectif global. Sa principale subtilité réside dans la nature relative de ses concepts : une « réalisation« (produit final) pour un acteur peut n’être qu’une « activité » (moyen) pour un autre. Ce principe d’emboîtement est structurant, par exemple dans les programmes de subvention, où les cadres logiques des projets individuels s’agrègent et contribuent collectivement aux objectifs plus larges du programme, visant ainsi une chaîne de résultats cohérente et mesurable de l’échelle micro à macro. Des cadres logiques en cascade où un programme « parents » transmet ses objectifs à des cadres logiques de projets « enfants ».

Exemple :

Niveau Programme (ex: Ministère de la Santé)

Objectif Global : réduire la mortalité infantile dans le pays.

Objectif Spécifique : améliorer l’accès aux soins pour les femmes enceintes dans la région X.

Réalisations :

1. un nouveau dispensaire est construit et fonctionnel.

2. une campagne de sensibilisation est menée.

3. le personnel médical local est formé.

Niveau Projet (ex: Projet de construction du dispensaire)

Le ministère délègue la première réalisation à une équipe de projet. Le cadre logique de ce projet « hérite » des objectifs du programme :

Objectif Global : contribuer à améliorer l’accès aux soins pour les femmes enceintes dans la région X (l’ancien Objectif spécifique du programme).

Objectif Spécifique : un nouveau dispensaire est construit et fonctionnel (l’ancienne Réalisations du programme).

Réalisations :

1. Le bâtiment est achevé.

2. L’équipement médical est installé.

3. L’équipe soignante est recrutée et opérationnelle.

Pour aller plus loin

- Historique de la méthode du cadre logique

- Les limites de la méthode du cadre logique

- Le modèle logique utilisé par EVAL

Ressources

- Gestion du Cycle de Projet– 2001 – Commission Européenne

- Template cadre logique Union Européenne – janvier 2016

- Template ENABEL

- Exemples de cadres logiques

- Modèles et canevas suivi évaluation (tableau de suivi des indicateurs, chronogramme SEA, plan d’action, rapport trimestriel,…)

Guides, manuels

Les bases de la méthode

- Guide pour l’élaboration des cadres logiques et de résultats, CRS,

Carlisle J. Levine, 2007

- La Gestion du Cycle de Projet expliquée aux porteurs de projets, Les bases de la méthode du cadre logique, Novembre 2006, EQUAL

- La construction du cadre logique en vue d’une demande de co-financement à la Commission Européenne, ligne budgétaire B7 6000, février 2003

- Gestion du cycle de projet et le cadre logique, manuel préparé par Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg, 1999-2014

- Module d’auto-formation à la méthode de Gestion du cycle de projet (GCP), ISFOL

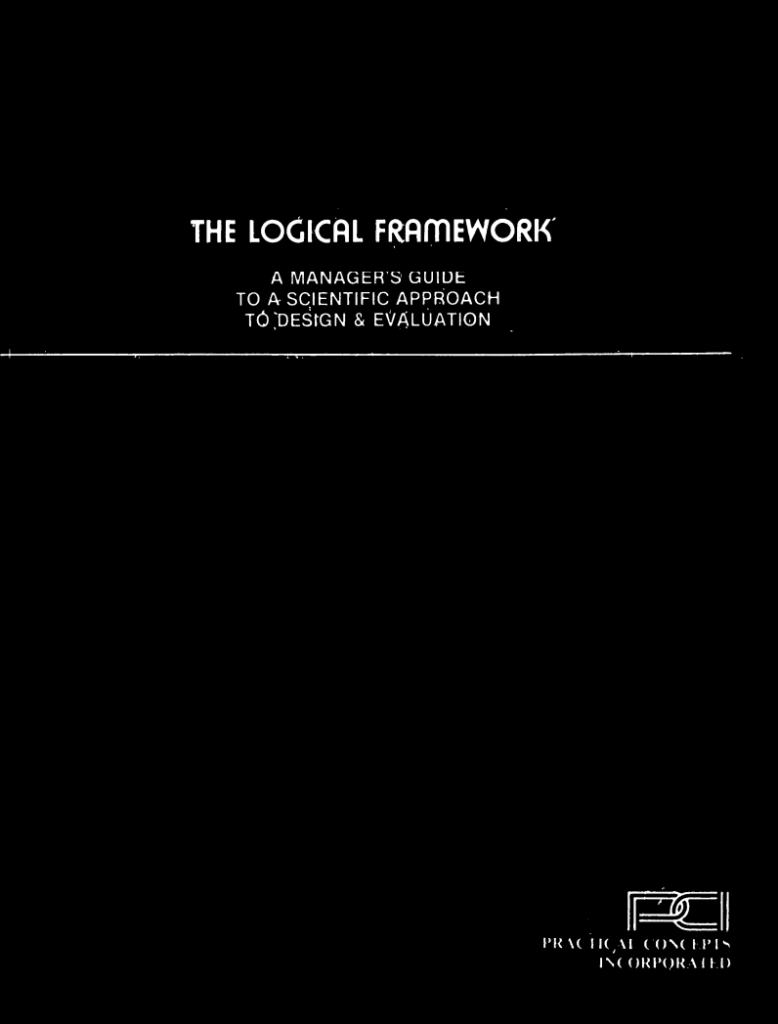

Retour à la source

L’approche du cadre logique vous semble toujours abstraite, insaisissable et mouvante d’une organisation à l’autre ? Consultez le manuel original de la méthode, celui-ci est limpide.

The logical framework : a manager’s guide to a scientific approach to design and evaluation, Practical Concepts Incorporated, November 1979

Autres ressources en anglais

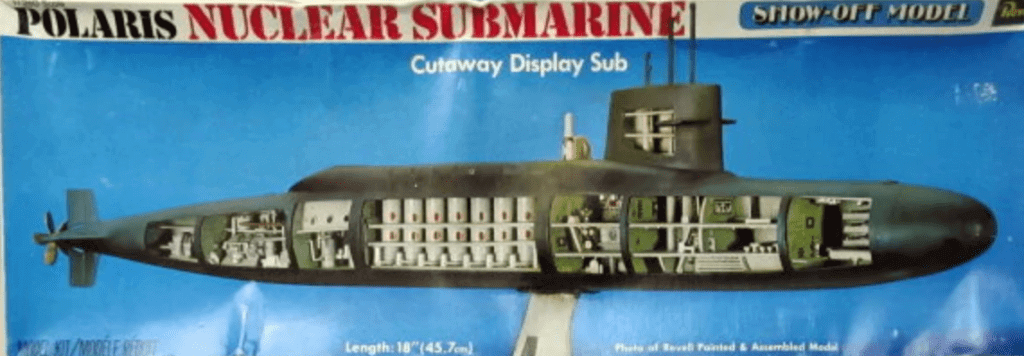

Le saviez-vous ?

Le cadre logique a été inspiré, de part son principal investigateur, Leon J. Rosenberg, de ses expériences initiales en tant qu’ingénieur au sein de programmes spatiaux (lancement des premiers satellites) ou encore le développement d’un sous-marin à propulsion nucléaire…

Précoce, Léon J. Rosenberg obtiendra un master en physique de l’Université de Chicago à l’âge de 17 ans.

« J’ai rapidement réalisé que la marge de progrès ne résidait pas dans nos techniques de laboratoire mais dans le management. J’ai vu toute sorte de dysfonctionnement et un gâchis incroyable. Doucement mais sûrement, j’ai dérivé de la recherche vers le management. »

Léon Rosenberg

Approche du cadre logique

Les phases d’analyse préalable à la conception de la matrice du cadre logique :

- L’analyse des parties prenantes

- L’analyse des problèmes

- L’analyse des objectifs

- L’analyse des stratégies

En bref : des phases d’analyse à la logique d’intervention

Date de première diffusion : 2012

Dernière actualisation : 2025

Sébastien Galéa