Une recommandation est une indication, un avis, un conseil.

Ces recommandations s’incorporent tout au long du cycle de projet.

Ces indications vont venir actualiser les modélisations en faisant apparaitre des contraintes, des conditions nécessaires au changement, éclairant d’éventuelles bifurcations ou activités complémentaires à entreprendre, jusqu’alors non programmées. Les recommandations finales d’un rapport d’évaluation ne sont souvent que la partie visible de l’iceberg. Nous évoquons ici la capacité à détecter des signaux même faibles tout au long de l’action, un temps de latence réduit afin de pouvoir analyser ces signaux et les faire circuler dans le système de suivi et évaluation, les traiter, les valider et surveiller leur mise en application en conservant cette aptitude à les réorienter.

Il est souvent évoqué deux types de recommandations : opérationnelles et stratégiques.

- Les recommandations opérationnelles sont liées à des modifications ou réorganisations au sein même des activités.

- Les recommandations stratégiques peuvent également se situer au niveaux des activités : ajuster leur volume, en arrêter certaines ou en créer de nouvelles. Mais à un niveau plus profond, une recommandation stratégique peut aller jusqu’à remettre en cause l’objectif même du projet, ce qui est la marque d’un système d’évaluation sain et capable de s’adapter.

En pratique, tel l’effet papillon1, tout est enchevêtré.

Exemple : la fine frontière entre opération et stratégie

Dans un programme d’alphabétisation à destination de commerçantes ambulantes, l’identification, la location et l’équipement des centres de formation figuraient parmi les activités du projet. Cependant, la faible participation des femmes à l’un des centres a révèlé un problème : il était trop loin de leurs lieux de travail. Cet échec montre que le choix de l’emplacement, loin d’être une simple décision opérationnelle, était en fait un facteur stratégique central justifiant le déménagement du centre.

Une recommandation est le fruit d’un amas de constatations et émerge d’une analyse de données. Toutes les constatations et recommandations recueillies au fil du temps émergent des propres systèmes d’analyse et considérations des acteurs concernés.

Exemple suite : pas besoin de mécanismes extrêmement sophistiqués pour détecter des conditions préalables au bon déroulement du projet, démarrer par l’élaboration d’échelles de changement

Par analyse de données, il n’est pas forcément entendu ici de mécanismes sophistiqués mais, par exemple, de la simple appréciation par une commerçante d’une distance raisonnable entre le centre de formation et ses points de vente pour qu’elle puisse assister au cours, entre autres conditions nécessaires. C’est à l’équipe projet ou au responsable Suivi Evaluation qu’il incombe par la suite de pondérer ces données, de les croiser, de les vérifier pour arbitrer dans le sens des objectifs du projet. Puisque l’équipe projet ne maitrise pas tous les éléments (dans notre exemple le marché immobilier), tout arbitrage aura sa part d’aléatoire, et c’est ici qu’entre en jeu l’orientation stratégique.

A quel point le projet devrait être ré-orienté au regard des indications qui émergent, et jusqu’à quel niveau hiérarchique remonter ?

Dans ce contexte global avec forcément une part d’aléatoire, l’opérationnalité du système de suivi évaluation est un minimum. A défaut, équivalent à naviguer dans la houle avec des outils de navigation défectueux. Chaque fonction du système devrait ainsi être précisée et huilée avant de prendre le large, grâce aux apports de l’analyse systémique.

Concrètement, intégrer ou vérifier :

- les flux : les mécanismes permettant d’intégrer et de faire émerger indications, avis, conseils tout au long du processus

- les centres décisionnels permettant de transformer une recommandation en action : à titre binaire (décision actée ou non) mais aussi en tant que valve (à quel débit ? La décision intègre l’ampleur et le dynamisme à impulser à chaque nouvelle orientation

- les boucles de rétroaction, le nécessaire retour qui est fait vers l’émetteur pour un dialogue continu

- les délais de réponse : dans l’exemple précédent, des délais de validation trop lents ne permettront pas de saisir une opportunité immobilière idéale de centre de formation au plus près des points de vente

Les recommandations : sur quels critères analyser leur qualité ?

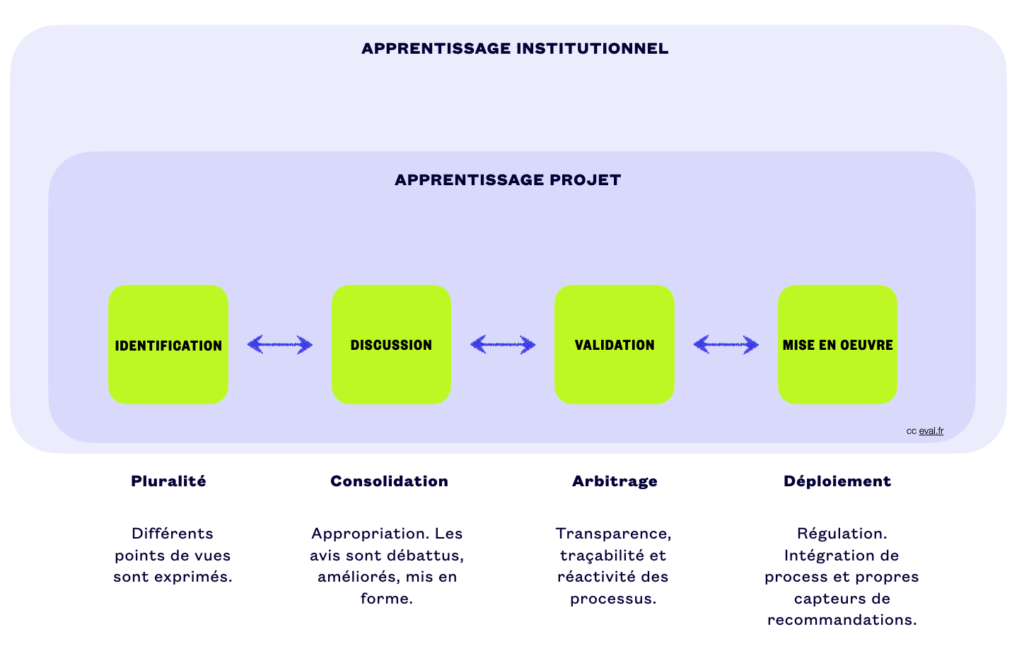

La pertinence des recommandations ne se mesure pas uniquement au moment de leur formulation ou exposition, mais bien tout a long de leur cycle de vie, de leur genèse à leurs effets propres. Analyser la qualité d’une recommandation revient aussi à évaluer sa capacité à transformer une préconisation en une action tangible. Ce processus peut être décomposé en quatre étapes clés, chacune possédant ses propres critères de qualité.

1. Identification : une pluralité de points de vues

Cette première phase est celle de la collecte, où différents points de vue sont exprimés. Les recommandations sont susceptibles d’être exposées de manière permanente et notamment lors des séminaires Suivi Evaluation Apprentissage.

- Une base factuelle : chaque recommandation devrait pouvoir s’adosser sur des données factuelles, issues du suivi. Estimer la validité des informations sur lesquelles se fonde l’ébauche de recommandation. Ou déjà anticiper et orienter les besoins de données supplémentaires nécessaires pour affiner la pertinence de ces recommandations.

- Un spectre multidirectionnel : Les « différents points de vue » ne devraient pas être auto-centrés sur les équipes de direction ou d’évaluation mais intégrer chaque rouage : partenaires, usagers et instances de gouvernance.

2. Discussion et consolidation

Une fois les recommandations identifiées, une phase de discussion permet de les affiner et de se les approprier. Une recommandation n’est pas exprimée comme une certitude, elle peut aussi être une hypothèse qu’il faut d’abord tester à petite échelle.

- La co-construction : les recommandations sont analysées, débattues, amendées et mises en forme. Les freins, blocages, pré-conditions à la mise en oeuvre sont exposées. Cette phase permet une amélioration de la recommandation initiale, ou son éventuel rejet. Le responsable suivi évaluation peut s’appuyer sur des méthodes de construction de consensus.

- Un langage clair et direct : pour un débat transparent, le langage utilisé doit être accessible à tous. Le jargon technique est mis de côté au profit de formulations précises qui lèvent toute ambiguïté et permettent à chacun de contribuer pleinement.

3. Validation et arbitrage

Cette étape consiste à trancher et à acter les recommandations qui seront effectivement mises en œuvre. La qualité de cette phase dépend de la robustesse des processus de prise de décision.

- La transparence et la traçabilité : les critères sur lesquels la décision est prise doivent être clairs et partagés. Il devrait être possible de comprendre pourquoi et comment une recommandation a été choisie, assurant ainsi une confiance dans le processus.

- La réactivité : les cycles de validation doivent être suffisamment rapides pour permettre de prendre une décision dans les délais nécessaires au bon déroulé de l’action, sans conséquence négative sur le contexte de départ initial

4. Mise en œuvre et déploiement

La meilleure recommandation ne vaut rien si elle n’est pas appliquée. Cette dernière étape est celle de l’action concrète.

- Le suivi et la budgétisation : une recommandation approuvée et validée doit se formalisé par un plan d’action effectif. Cela implique d’assigner des responsabilités, de définir un calendrier de suivi, et d’allouer les ressources nécessaires à sa réalisation.

- La régulation : la mise en œuvre n’est pas un processus rigide. Elle nécessite l’intégration de « capteurs » ou d’indicateurs, des mécanismes de suivi propres, afin de pouvoir ajuster l’action en cours de route et réagir aux imprévus. En clair, chaque recommandation incorpore son propre dispositif de suivi évaluation.

Ce cycle complet nourrit d’abord l’apprentissage au niveau du projet. Mais sa véritable finalité est de créer une liaison avec l’apprentissage organisationnel : chaque cycle réussi enrichit la mémoire collective et la capacité de l’institution à s’améliorer continuellement.

En bref :

Une recommandation n’est pas un simple conseil final, mais une proposition d’action concrète et continue qui permet d’ajuster un projet en temps réel. Qu’elles soient opérationnelles (modifiant une activité) ou stratégiques (pouvant remettre en cause un objectif), ces recommandations émergent de l’analyse constante des données et de « signaux faibles » provenant directement du terrain et des acteurs concernés. Elles permettent d’actualiser la planification pour l’adapter aux contraintes et opportunités. Ce processus transforme l’adaptation continue en un véritable moteur d’apprentissage tant pour le projet que pour l’institution.

Pour aller plus loin

- Les formats et supports de restitution

- Evaluation versus communication

- Restitution, droit de réponse, divulgation publique

- Les recommandations

- Eclairer les processus de prise de décision

Date de première diffusion : janvier 2023

Date de mise à jour : juin 2025

Sébastien Galéa

- L’effet papillon est l’idée qu’une toute petite cause peut avoir des conséquences immenses et imprévisibles à long terme. Ici, un changement opérationnel qui peut paraitre anecdotique peut cependant générer des bouleversements profonds. Pour cette raison, la distinction entre recommandation opérationnelle et recommandation stratégique peut paraitre illusoire. ↩︎